DIP零件插反原因剖析与应对策略探究(dip零件插反的原因及对策)(dip插件是什么意思啊)

人员操作因素

在DIP生产过程中,人员操作失误是导致零件插反的常见原因之一。部分操作人员可能对零件的极性、方向等特征认识不足,缺乏足够的专业知识培训,在插装时仅凭经验或直觉行事,未仔细核对零件的正反向标识,从而出现插反错误。例如,对于一些外形相似但功能不同的二极管、三极管等元件,若操作人员不清楚其引脚定义和电路中的正确连接方式,极易插错。此外,长时间连续作业易使操作人员产生疲劳,注意力难以长时间高度集中,在这种情况下,即使是经验丰富的工人也可能偶尔疏忽,将零件插反。

对策:加强操作人员的专业培训至关重要。定期组织员工参加电子元件知识、DIP工艺流程及质量标准等方面的培训课程,通过理论讲解、实际案例分析、现场操作演示等多种方式,确保员工深入理解各类零件的特性和正确插装方法。同时,合理安排工作时间和休息间隔,避免员工因过度疲劳而犯错。在生产线上设置醒目的零件极性、方向标识,并配备相应的防错工装,如具有方向性的插装模具或治具,引导操作人员正确插装。

物料管理问题

物料的混乱摆放与标识不清也是引发DIP零件插反的重要原因。在生产车间中,若不同型号、规格的零件未分类存放,混杂在一起,操作人员在取用时容易拿错。而且,如果零件包装上未清晰标注型号、极性等信息,或者这些标识在运输、储存过程中磨损、脱落,操作人员就无法准确判断零件的正确状态,增加了插反的风险。另外,物料发放环节若未严格按照生产工单进行精准配发,导致部分零件多余或缺失,操作人员可能会自行调拨零件,此时也极易出现插反错误。

对策:建立完善的物料管理体系,对物料进行科学合理的分类存放,设置专门的物料架或存储区域,并详细标注零件的型号、规格、极性、批次等关键信息。在物料入库时,严格检验包装完整性和标识清晰度,对于标识不清的物料及时处理或补充标识。优化物料发放流程,依据生产工单精确发放物料,并采用条码扫描等技术手段进行物料追溯和管理,确保操作人员使用的零件与生产要求一致。同时,加强对物料管理人员的培训,提高其物料管控意识和责任心。

生产工艺缺陷

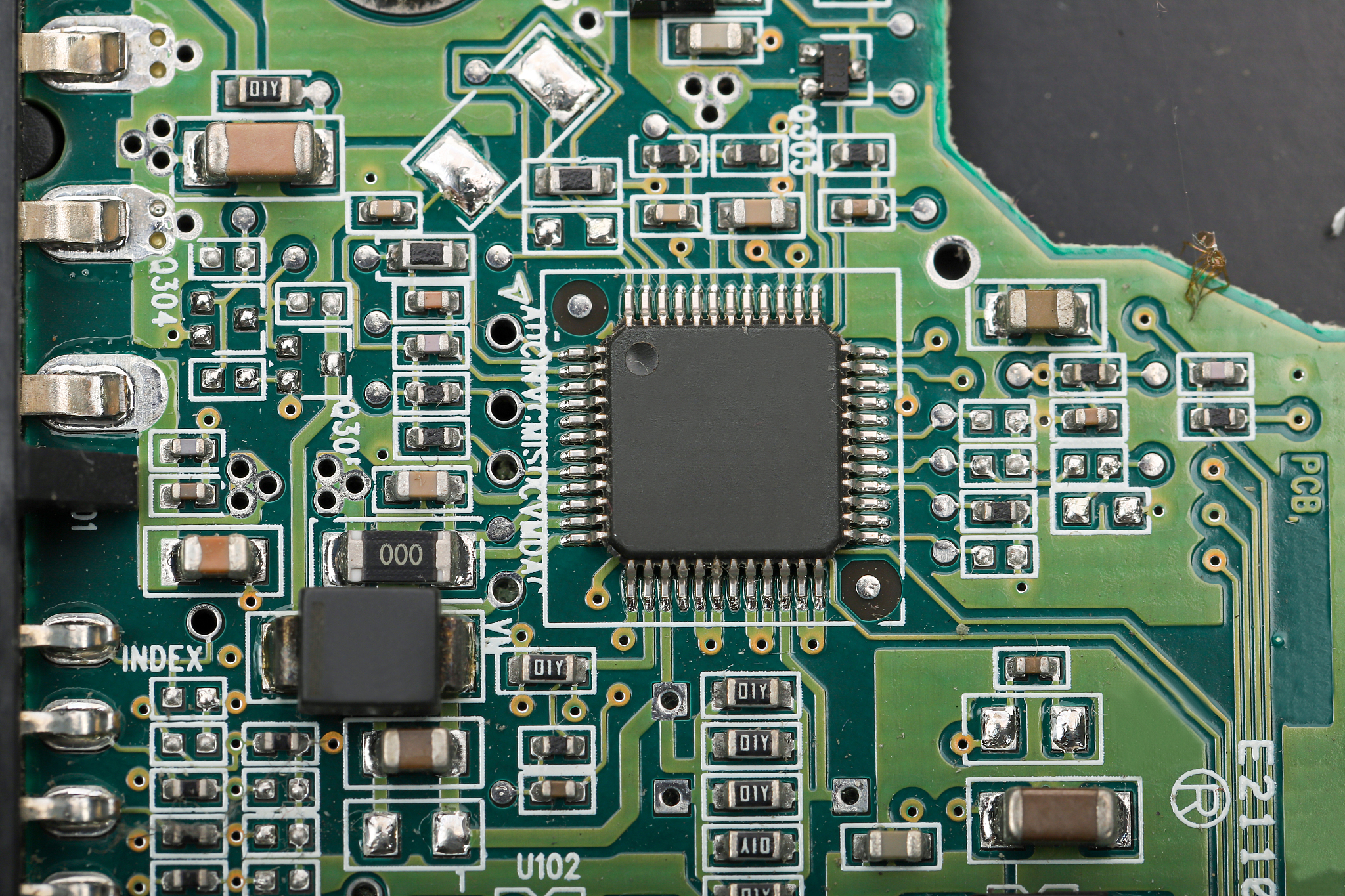

生产工艺设计的不合理会间接导致DIP零件插反。例如,电路板的布局设计若没有充分考虑零件插装的便利性和防错性,零件排列过于密集或紧凑,操作空间狭小,操作人员在插装时难以准确操作,容易触碰到其他零件或无法清晰观察零件的正反向,进而导致插反。此外,生产工艺指导文件(如作业指导书)若未明确零件插装的详细步骤、顺序以及防错要点,或者工艺参数设置不当(如波峰焊的温度、时间等参数影响零件的焊接效果和位置稳定性),也会增加零件插反的可能性。

对策:在产品设计阶段,优化电路板布局,合理规划零件的排列位置,预留足够的操作空间,确保操作人员能够方便、准确地进行插装作业。同时,在工艺设计中融入防错理念,如采用差异化的零件引脚设计、设置防呆结构等,降低插反风险。完善生产工艺指导文件,详细规定零件插装的每一个步骤、顺序和质量要求,明确防错措施和检验标准。定期对生产工艺参数进行优化和验证,确保生产过程的稳定性和可靠性,减少因工艺问题导致的零件插反。

设备工具影响

生产设备和工具的故障或不精准会对DIP零件插装产生影响。例如,贴片机、插装机等设备的机械臂定位精度下降、吸嘴磨损或堵塞,可能导致零件拾取位置不准确,在插装过程中出现偏移或颠倒。波峰焊设备传送带的平整度、速度以及锡炉的温度均匀性等参数若出现问题,会使零件在焊接过程中发生移位,原本正确的插装位置被改变,从而造成插反的假象。此外,用于辅助插装的工具(如镊子、钳子等)若存在变形或损坏,操作人员在使用这些工具时可能会误操作,导致零件插反。

对策:建立完善的设备维护保养制度,定期对生产设备和工具进行检查、维护和校准。对于贴片机、插装机等关键设备,每天开机前进行设备点检,检查机械臂的运动精度、吸嘴的吸附力等关键指标,及时发现并处理设备故障隐患。定期对波峰焊设备进行全面保养,清洁传送带、检查锡炉温度控制系统,确保设备运行参数稳定可靠。对于辅助工具,定期更换或修复变形、损坏的工具,保证操作人员使用的工具处于良好状态。同时,为设备配备相应的检测仪器和工具,以便操作人员能够快速准确地判断设备是否存在问题,并及时调整。

质量控制漏洞

质量检测环节的疏漏是DIP零件插反问题未能及时发现和纠正的重要原因。在生产过程中,如果检验人员未按照规定的检验标准和流程进行操作,如抽检频率过低、检验项目不全面、对零件插装质量的检验不够细致等,就难以有效发现插反的零件。此外,缺乏有效的质量反馈机制,当发现插反问题时,不能及时将信息传递给生产部门和相关责任人,导致问题反复出现,无法从根本上得到解决。

对策:加强质量控制力度,制定严格、详细的质量检验标准和流程,明确检验的项目、方法和频率。增加抽检频次,特别是对于关键岗位和易出错的工序,进行重点监控和检验。采用多种检验手段相结合的方式,如目视检验、AOI(自动光学检测)等,提高检验的准确性和可靠性。建立完善的质量反馈机制,当检验发现插反问题时,及时记录并上报,通过看板、内部通讯系统等方式将问题反馈给生产部门和相关人员,同时组织相关部门召开质量分析会议,共同探讨问题产生的原因和解决方案,并对整改措施的执行情况进行跟踪验证,形成闭环管理,防止问题再次发生。