当写字楼的打卡机仍在记录早晚通勤的轨迹时,另一群人正坐在咖啡馆的落地窗前敲击键盘,或是在旅行途中用笔记本处理工作。这种脱离固定雇佣关系、自主掌控工作节奏的模式,被统称为自由职业。随着数字技术的迭代与产业形态的革新,自由职业不再是少数人的选择,已然成为全球劳动力市场中不可忽视的组成部分。其兴起不仅改变着传统的就业生态,更在重新定义人们对职业价值与生活方式的认知。

自由职业的形态远比想象中丰富多元。文字工作者通过平台承接文案撰写与内容策划,设计师依托作品集获得品牌合作订单,程序员远程参与跨国项目的代码开发,心理咨询师开设线上问诊通道…… 这些职业虽领域各异,却共享着核心特征:自主决定服务对象、工作时间与服务定价。据第三方研究机构数据显示,2024 年我国自由职业者群体规模已突破 2 亿人,其中 35 岁以下青年占比达 68%,数字经济相关领域从业者增速最为显著。这一群体的壮大,既是个体对职业自主权的追求,也是产业分工精细化与协作方式革新的必然结果。

支撑自由职业群体发展的,是日趋成熟的数字基础设施与协作生态。云端存储技术让文件传输突破物理空间限制,视频会议软件实现跨时区实时沟通,专业服务平台则搭建起供需对接的桥梁。某知名自由职业平台数据显示,2023 年平台交易额同比增长 47%,企业级客户发布的需求中,近六成明确要求 “可远程完成”。这种技术赋能下的工作模式,不仅降低了个体进入市场的门槛,更让专业技能成为比学历背景更重要的通行证。一位从事 UI 设计的自由职业者表示:“只要作品能满足客户需求,没人会在意你在哪里毕业、是否坐班。”

然而,自由职业的光鲜背后,隐藏着不容忽视的现实挑战。最突出的是社会保障的缺位,多数自由职业者需自行承担养老保险、医疗保险等费用,且难以享受失业保险、工伤保险等福利。某调研机构针对 1200 名自由职业者的调查显示,仅 23% 的人按规定缴纳了全部社会保险,38% 的人因费用过高选择只缴纳其中一项,另有 39% 处于完全未参保状态。这种保障缺失带来的安全感不足,成为许多人犹豫是否加入的重要原因。此外,收入不稳定也是普遍困扰,订单充足时可能月入数万元,淡季时则可能颗粒无收,这种波动对个人财务规划提出了极高要求。

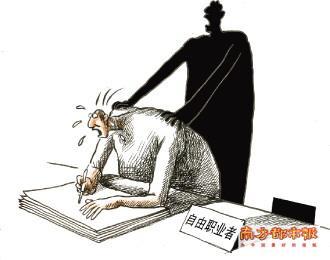

职业边界模糊导致的工作与生活失衡,同样值得关注。传统雇佣关系中,上下班时间构成了明确的工作边界,而自由职业者常因 “随时可工作” 陷入 “随时在工作” 的困境。上述调研显示,65% 的自由职业者日均工作时长超过 10 小时,82% 的人表示 “周末也会处理工作事务”,仅有 11% 能做到 “完全不把工作带回家”。这种无边界的工作状态,容易引发慢性疲劳与职业倦怠。一位自由撰稿人坦言:“客户总觉得‘在家工作’就是‘有空工作’,凌晨两点收到修改要求也不稀奇,长期下来身体实在吃不消。”

面对这些挑战,个体与社会层面都在探索应对之道。从个人角度看,建立科学的时间管理体系至关重要。许多成功的自由职业者会像企业员工一样制定作息表,明确工作时段与休息时间,并通过番茄工作法等工具提升单位时间效率。财务规划方面,业内普遍建议将收入的 30% 作为应急储备金,同时通过商业保险补充社会保障的不足。在职业发展上,持续学习成为必修课,数字技术的快速迭代要求从业者不断更新知识储备,不少人会定期参加线上课程或行业培训,以保持竞争力。

社会层面的支持体系也在逐步完善。部分城市已开始试点自由职业者社保缴纳新政,简化参保流程并适当降低缴费比例;一些互联网平台推出 “自由职业者保障计划”,为平台从业者提供意外伤害保险与职业培训补贴;行业协会则通过制定服务标准、建立纠纷调解机制,维护自由职业者的合法权益。这些举措虽处于起步阶段,但已显现出积极效果。例如,深圳市 2023 年推出的 “灵活就业人员社保便利化措施”,将参保手续办理时间从 5 个工作日缩短至 1 个,使当地自由职业者参保率提升了 15 个百分点。

自由职业的兴起,本质上是生产力发展到一定阶段的产物。当技术足以支撑分布式协作,当个体价值被重新审视,这种打破传统雇佣关系的工作模式便有了生长的土壤。它既不是乌托邦式的理想选择,也非万无一失的生存路径,而是需要个体以更高的自律与更全面的能力,在市场浪潮中寻找平衡点的职业形态。随着社会对多元就业形态的包容度不断提升,以及配套支持体系的逐步健全,自由职业者群体或将迎来更广阔的发展空间。如何在自由与责任、灵活与稳定之间找到属于自己的答案,仍是每个从业者需要持续探索的命题。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:自由职业:在时代浪潮中重构职业边界 https://www.w10.cn/suitan/971/