语言是人类文明的独特标志,承载着思维的流动与文化的传承。当计算机技术试图跨越人与机器的沟通鸿沟时,自然语言处理(NLP)便成为这场智力探索的核心场域。这门融合计算机科学、语言学、数学与认知科学的交叉学科,不仅是人工智能领域的关键分支,更在重塑人类与数字世界的交互方式。从早期基于规则的语法分析,到如今深度学习驱动的语义理解,自然语言处理的每一次突破都折射出人类对 “让机器听懂人话” 这一终极目标的不懈追求。

技术的本质在于对规律的提炼与复用。自然语言处理的底层逻辑,正是通过数学模型捕捉语言符号背后的隐性规则。在词法层面,分词算法需要区分 “苹果” 是水果还是科技公司;在句法层面,依存句法分析要厘清 “咬死了猎人的狗” 中动作与对象的真实关系;在语义层面,向量空间模型将词语转化为可计算的数字矩阵,使 “国王” 与 “王后” 的语义距离能够通过余弦相似度量化呈现。这些技术环节的精密配合,构成了机器理解人类语言的基础框架。值得注意的是,语言的模糊性与语境依赖性始终是技术攻关的核心难点 —— 同一词语在不同场景下的含义偏移,如同义词 “看” 与 “瞥” 所蕴含的情感差异,都要求模型具备超越字面匹配的深层认知能力。

在具体应用领域,自然语言处理正展现出前所未有的渗透力。智能客服系统通过意图识别与对话管理,将传统人工服务的响应时间压缩至秒级,在金融、电商等行业的客户满意度提升中扮演关键角色。机器翻译技术则打破了跨语言沟通的壁垒,主流翻译系统的准确率已能满足日常交流需求,在国际会议、跨境贸易等场景中实现实时语言转换,推动全球化协作效率的质变。更值得关注的是,自然语言处理与知识图谱的结合催生了智能问答系统,这类系统能够理解复杂问句的逻辑结构,从海量数据中抽取精准答案,在医疗诊断辅助、法律咨询等专业领域展现出巨大潜力。

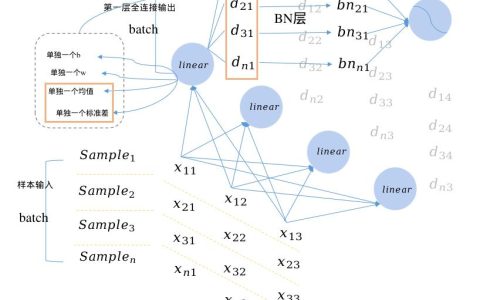

技术迭代的背后,是算法模型的持续革新。统计机器学习曾凭借隐马尔可夫模型、条件随机场等工具在自然语言处理领域占据主导地位,其核心思路是通过大规模语料库统计语言现象的概率分布。然而,这种依赖人工特征工程的方法在处理语义歧义时往往力不从心。深度学习的崛起彻底改变了这一局面,循环神经网络(RNN)通过记忆机制处理序列数据,解决了传统模型难以捕捉上下文关联的问题;Transformer 架构引入的自注意力机制,则让模型能够同时关注句子中不同位置的词语关联,为 BERT、GPT 等预训练模型的成功奠定基础。预训练 + 微调的范式创新,使得模型能够通过海量文本学习通用语言知识,再针对具体任务进行专项优化,大幅降低了特定场景下的开发成本。

数据资源的质量与规模,直接决定自然语言处理模型的性能上限。构建高质量语料库需要兼顾语言的多样性与标注的精确性,这在低资源语言处理中显得尤为突出。以汉语为例,其分词边界的模糊性、一词多义的普遍性以及方言体系的复杂性,都对语料标注提出了远超英语的要求。为解决数据稀缺问题,研究者开发了数据增强技术,通过同义词替换、句式转换等方式扩展训练样本;迁移学习则将高资源语言上训练的模型参数迁移到低资源语言任务中,利用语言间的共性知识提升模型表现。此外,标注数据的伦理问题也日益受到关注,如何避免训练数据中隐含的偏见传递给模型,确保技术应用的公平性,成为行业必须面对的课题。

自然语言处理的深入发展,正不断触碰技术伦理的边界。当深度伪造技术能够生成与真人无异的语音和文本时,信息真实性的鉴别面临严峻挑战;智能推荐系统基于语言偏好的个性化推送,可能加剧 “信息茧房” 效应,限制用户的认知广度;而情感分析技术在舆情监控中的应用,也引发了关于隐私保护与公共利益平衡的讨论。这些问题的解决,需要技术手段与制度规范的协同发力。一方面,研究者正在开发可解释性更强的模型,让机器的决策过程从 “黑箱” 变为 “白箱”;另一方面,行业标准与法律法规的完善,能够为技术应用划定清晰边界,确保创新发展与风险防控并行不悖。

多模态融合是自然语言处理的重要发展方向。人类对世界的认知本就是视觉、听觉、语言等多种信息的综合加工,机器要实现类人智能,就必须突破单一文本模态的局限。当前,图文跨模态检索、视频内容的自动字幕生成、情感语音合成等技术已取得显著进展,这些应用的核心在于构建文本与其他模态信息的关联映射。例如,在自动驾驶场景中,车辆需要同时处理交通标识图像、语音指令与文本导航信息,自然语言处理技术在此过程中承担着语义中枢的角色,将不同类型的信息转化为统一的决策依据。这种多模态理解能力的提升,将推动人工智能从专项任务走向通用智能。

在行业落地层面,自然语言处理的价值正从效率提升向价值创造延伸。金融领域通过文本挖掘技术分析新闻报道、研报评论中的情感倾向,构建股市预测模型;教育行业利用自动批改系统实现作文评分的客观化与个性化反馈,弥补师资资源的不均衡;出版业借助内容生成技术,实现财经资讯、体育赛事报道的自动化撰写,释放人力成本投入深度创作。这些应用的共性在于,它们不仅替代了重复性劳动,更通过数据洞察创造了新的业务模式。值得注意的是,技术落地并非简单的模型移植,而是需要与行业知识深度融合 —— 法律 NLP 系统必须理解法律条文的特殊表述,医疗文本处理则需要掌握专业术语体系,这种 “技术 + 领域” 的复合型解决方案,成为自然语言处理商业化的主流路径。

从学术研究到产业应用,自然语言处理的发展始终伴随着争议与突破。当模型参数规模突破千亿级,机器生成的文本已能达到以假乱真的水平,但这并不意味着技术已攻克语言理解的所有难题。隐喻、反讽等修辞现象的处理仍显薄弱,上下文长期依赖的建模能力有待提升,这些都是未来研究需要突破的方向。同时,随着技术向更多垂直领域渗透,对领域知识与语言模型融合的需求将日益迫切,如何让机器既懂语言又懂专业,成为衡量技术成熟度的新标尺。

语言是思维的外壳,也是文明的载体。自然语言处理技术的演进,本质上是人类对自身语言能力的数字化复刻与拓展。从实验室里的算法模型到生活中的智能应用,这一技术正在悄然改变着人类与机器、与信息、与世界的交互方式。当机器不仅能 “听懂” 语言,更能 “理解” 背后的情感与逻辑时,人与人工智能的协作边界将被重新定义。技术的终极目标从来不是替代人类,而是延伸人类的认知极限,在这个意义上,自然语言处理的每一步进展,都是人类智慧在数字时代的一次自我超越。面对技术带来的机遇与挑战,保持开放探索的勇气与审慎反思的态度,或许是我们驾驭这一技术浪潮的最佳姿态。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:解码语言的奥秘:自然语言处理的技术演进与现实图景 https://www.w10.cn/suitan/948/