梧桐叶在第七次飘落时,整座城市的呼吸开始变得沉重。晨雾里浮动着细碎的颗粒,像被揉碎的玻璃碴,吸入肺腑便化作细密的针,刺得喉咙泛起铁锈般的痒。街角早餐铺的蒸笼掀开时,白雾与雾霭纠缠成一团混沌,穿校服的孩子缩着脖子咳嗽,惊飞了檐下栖息的麻雀。

这种隐秘的入侵总在秋末突然降临。先是某间教室后排的女生伏在课桌上,肩膀随着压抑的喷嚏轻轻耸动,接着是办公室里此起彼伏的抽纸声,打印机吐出的纸张边缘沾着淡淡的药味。公交站台的广告牌还亮着盛夏的海滨风光,穿风衣的人却已戴上口罩,露出的眼睛里盛着同一种倦怠 —— 像是被抽走了三分之一的精力,连脚步都比往日拖沓些。

图书馆的木质地板积着薄尘,往日里总有人坐在靠窗的位置写批注,此刻却只剩几盏孤灯亮着。第三排书架旁,有本翻开的《病理学图谱》停在呼吸系统章节,荧光笔勾勒出肺泡的轮廓,旁边散落着半盒没吃完的润喉糖。管理员推着手推车经过,听见隔间里传来压抑的喘息,像破旧的风箱在拉动,遂放轻了动作,只让车轮碾过地板的声响,温柔得如同叹息。

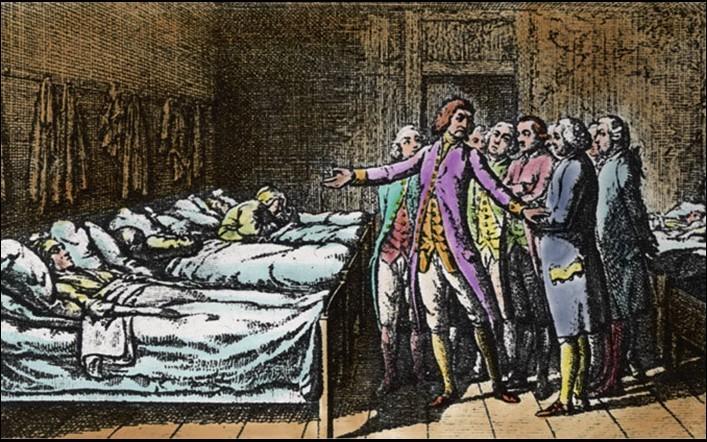

医院走廊的消毒水气味比往日浓烈三倍。输液室的蓝色座椅连成蜿蜒的河,扎着针管的手搭在扶手上,手背上的青筋像冻住的溪流。穿白大褂的医生走过时,白大褂下摆扫过椅子腿,带起一阵微弱的气流,让某张椅子上的病人下意识地裹紧了毯子 —— 那毯子上还留着上一个使用者的体温,以及若有似无的杏仁味退烧药气息。

菜市场的角落堆着烂掉的橘子,橘瓣上的霉斑像某种微型星云。卖生姜的老太太把秤盘擦得锃亮,秤砣晃悠着敲出清脆的响,她说生姜要带泥的才好,能逼出骨头缝里的寒气。穿睡衣的男人趿着拖鞋来买葱,打了个喷嚏把鼻涕泡溅在洋葱上,老太太慌忙用抹布去擦,说这葱得重新剥皮,不然辣气里混着别的味儿,炒出来的菜会发苦。

深夜的便利店总坐着几个失眠的人。穿格子衫的程序员对着笔记本咳嗽,咖啡杯里的泡沫被震得泛起涟漪,他屏幕上的代码像串错乱的咒语,光标在括号里打了个转,突然弹出蓝屏死机的界面。收银员在货架间补货,把布洛芬和感康摆得整整齐齐,标签朝着同一个方向,像列队待命的士兵。冷藏柜里的牛奶在震动,因为窗外的救护车鸣笛正由远及近,蓝红色的光透过玻璃,在地板上投下晃动的光斑。

公园的长椅上躺着件被遗忘的围巾,毛线针脚里卡着片干枯的银杏叶。晨练的老人绕着花坛快走,呼吸声粗得像扯动的风箱,他们说往年这个时候该跳广场舞的,如今只能隔着三米远互相点头,把 “你好” 两个字含在嘴里,化作一团白汽吐出来。草坪上的露珠沾着细小的绒毛,那是昨夜情侣依偎时掉落的,如今只剩露水在阳光下蒸发,留下透明的痕迹,像谁哭过的泪痕。

幼儿园的滑梯被消毒水浸得发亮,塑料表面反射着惨淡的光。保健医戴着双层手套检查玩具,积木块上的卡通笑脸被酒精擦得模糊,仿佛在无声地哭泣。只有秋千还在晃,是被风推动的,铁链与支架摩擦发出咯吱声,像个孤独的孩子在哼唱不成调的歌。走廊里的消毒柜嗡嗡作响,把沾着口水的手帕烘干,蒸汽从排气孔钻出,在窗玻璃上凝成水珠,顺着窗框蜿蜒流下,画出奇怪的地图。

雨在下,细密的雨丝斜斜地织着,把整座城市裹进潮湿的茧里。药店门口的红灯笼被打湿了,红绸子贴在竹骨上,像失血的嘴唇。穿雨衣的人进进出出,鞋跟带起的泥水在地面汇成小小的溪流,流过 “限购两盒” 的告示牌,把打印体晕染成模糊的色块。某个屋檐下,流浪猫蜷缩在纸箱里,用尾巴裹住鼻子,耳朵警惕地动着,捕捉着雨里混杂的各种声音 —— 咳嗽声、喷嚏声、药盒开封的窸窣声,还有远处传来的、若有似无的笑声。

风突然转向,卷着雨丝掠过树梢。某扇窗户被推开,晾在阳台的衬衫随风摆动,衣摆扫过花盆里的薄荷,抖落几片带着清香的叶子。有孩子在屋里唱歌,跑调的《小星星》混着咳嗽声传出来,惊飞了电线上的鸽子。鸽群盘旋着掠过云层,翅膀划破雨幕,留下转瞬即逝的灰影,像谁在天空这张蓝纸上,用铅笔轻轻划了几道虚线。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:流感纪:当风携带病毒掠过人间 https://www.w10.cn/suitan/879/