牙齿缺失不仅影响咀嚼功能,更会对颌面结构稳定性、发音清晰度乃至心理健康产生深远影响。在传统口腔修复手段中,活动假牙易出现松动、压痛等问题,固定桥修复则需磨削健康邻牙,而种植牙技术的出现,为牙齿缺失患者提供了一种近乎天然牙的修复选择。这种以植入骨内的人工牙根为基础修复缺失牙的方式,凭借其功能与美观的双重优势,已成为口腔医学领域公认的理想修复方案。

种植牙技术的发展历程可追溯至 20 世纪中期。1952 年,瑞典骨科医生布伦马克在研究骨愈合过程中,意外发现钛金属与骨骼能形成紧密结合的 “骨结合” 现象,这一发现为现代种植牙技术奠定了理论基础。1965 年,世界上第一例钛合金种植牙手术成功实施,标志着种植牙从实验室走向临床。经过半个多世纪的技术迭代,种植牙的成功率已从早期的 70% 提升至如今的 95% 以上,成为口腔修复领域中最可靠的治疗手段之一。

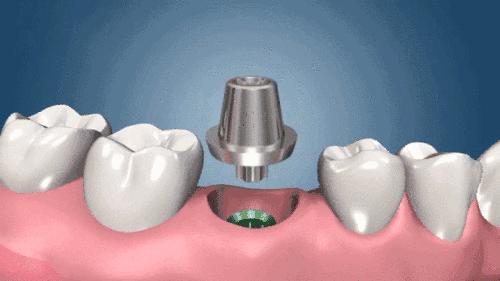

种植牙系统主要由种植体、基台和牙冠三部分构成。种植体作为人工牙根,通常采用纯钛或钛合金材料制成,其表面经过特殊处理以促进骨结合。基台连接种植体与牙冠,起到固定和支撑作用,材质多为钛合金或氧化锆。牙冠则模拟天然牙的形态与色泽,常见材料包括全瓷、烤瓷等,需根据患者的咬合习惯、口腔环境进行个性化定制。三者协同工作,既保证了修复体的结构稳定性,又能最大限度恢复牙齿的生理功能。

种植手术的成功与否,取决于多重因素的协同作用。患者的骨量条件是首要考量,充足的牙槽骨厚度与高度是种植体稳定的基础,对于骨量不足者,需通过植骨术或上颌窦提升术等辅助手段改善条件。口腔卫生状况同样关键,慢性牙周炎等感染性疾病会显著增加种植失败风险,术前需进行系统的牙周治疗。此外,患者的全身健康状况也需严格评估,糖尿病、心脏病、骨质疏松等系统性疾病,以及长期服用抗凝药物等情况,都可能影响种植体的骨结合过程,需在病情得到有效控制后再实施手术。

种植技术的不断创新,推动着口腔修复领域的持续进步。即刻种植技术打破了传统拔牙后 3-6 个月才能种植的限制,在拔牙的同时植入种植体,不仅缩短了治疗周期,更减少了牙槽骨的吸收,尤其适用于前牙美学区的修复。数字化种植技术则通过口腔 CT 扫描、三维重建和计算机导航等手段,实现了种植体植入位置、角度和深度的精准把控,降低了手术创伤和并发症风险。近年来兴起的微创种植技术,通过直径 3-4 毫米的微小切口完成种植操作,术后反应轻微,患者恢复更快,进一步提升了治疗的舒适度。

种植后的维护与保养,是确保种植牙长期存活的关键环节。术后初期需遵循医嘱,避免食用过硬食物,防止种植体受到过度负荷。口腔卫生维护尤为重要,患者需掌握正确的刷牙方法,配合使用牙线、冲牙器等工具,定期进行专业的洁牙和检查,及时清除种植体周围的菌斑和牙结石,预防种植体周围炎的发生。研究表明,严格的术后维护可使种植牙的 10 年存活率维持在 90% 以上,部分病例甚至可终身使用。

随着人口老龄化进程的加快,牙齿缺失问题日益凸显,种植牙技术的需求也在持续增长。然而,较高的治疗费用仍是制约其普及的重要因素,这与种植体材料成本、手术技术要求以及长期维护费用等因素密切相关。近年来,随着国产种植体的研发与应用,治疗成本有所降低,加之医疗保险政策的逐步完善,种植牙正逐渐从高端医疗服务向大众化普及。同时,公众对口腔健康的重视程度不断提升,越来越多的人认识到种植牙在恢复咀嚼功能、改善生活质量方面的独特优势,这也为种植技术的发展提供了广阔的市场空间。

种植牙技术的发展,不仅是材料科学、医学工程与口腔医学交叉融合的成果,更体现了现代医学以人为本的发展理念。从最初的实验探索到如今的成熟应用,每一次技术突破都凝聚着科研人员与临床医生的不懈努力。对于牙齿缺失患者而言,种植牙带来的不仅是口腔功能的恢复,更是生活自信的重塑。在未来,随着生物材料、数字化技术和再生医学的进一步发展,种植牙技术必将朝着更精准、更安全、更经济的方向迈进,为更多人带来口腔健康的福祉。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:种植牙:口腔修复领域的革命性突破 https://www.w10.cn/suitan/870/