肌肤护理作为现代生活的重要组成部分,始终处于医学、化学与消费文化的交叉地带。面膜作为其中最具代表性的产品形态,既承载着远古文明的护肤智慧,又凝聚着当代生物科技的研究成果。从古埃及艳后用驴奶敷面的传说,到实验室里分子级别的成分研发,面膜的演进史本质上是人类对肌肤健康的认知史。这种认知既包含严谨的科学探索,也掺杂着商业营销制造的认知偏差,厘清其中的脉络,对理性护肤具有重要意义。

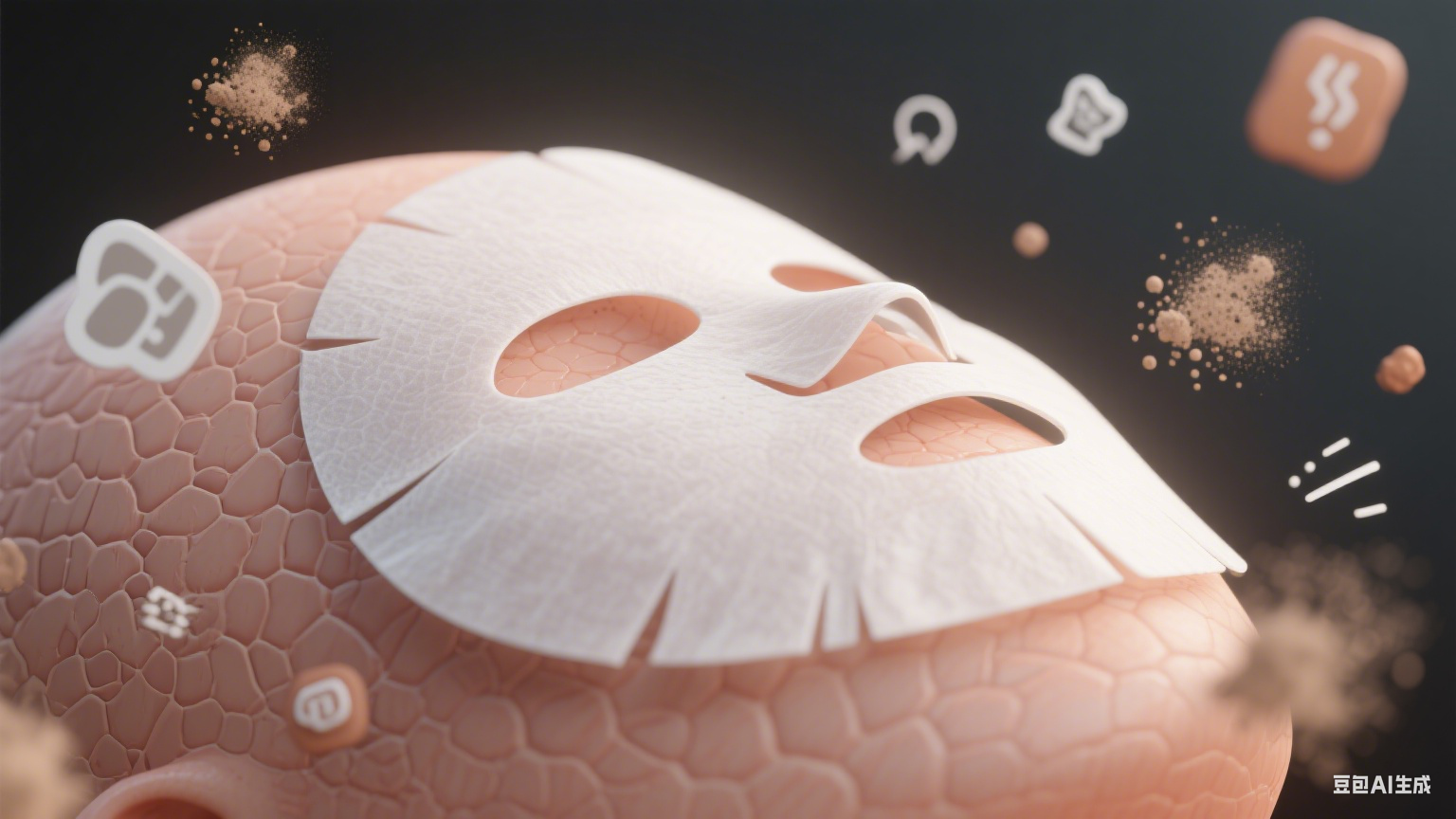

面膜的物质形态虽千差万别,但其核心功能始终围绕皮肤屏障的维护与修复展开。皮肤作为人体最大的器官,承担着抵御外界刺激、保持水分平衡的关键作用。健康的角质层如同精密的防护网,既能锁住真皮层的水分,又能阻挡污染物入侵。当这层屏障因年龄增长、环境压力或护理不当出现损伤时,干燥、敏感、暗沉等问题便会显现。面膜通过短暂形成封闭环境,促使角质层快速吸水膨胀,同时让有效成分在高浓度状态下与皮肤接触,这种特殊的作用机制使其在肌肤护理体系中占据独特地位。

追溯面膜的发展轨迹,不同文明都曾基于地域资源发展出独特的护肤传统。古埃及人将蜂蜜与油脂混合成膏状涂于面部,利用蜂蜜的保湿性和油脂的封闭性维持肌肤柔软;古希腊人发现橄榄油与蜂蜡的混合物能在沐浴后形成保护膜;中国唐代医书《千金方》记载用珍珠粉调敷面部,借助其收敛作用改善肤质。这些早期实践虽缺乏系统的科学理论支撑,却蕴含着古人对肌肤护理的朴素认知,为现代面膜的发展提供了历史借鉴。

随着现代生物化学与皮肤生理学的发展,面膜的研发逐渐摆脱了经验主义的束缚,走向科学化、精细化的道路。皮肤屏障的结构与功能成为研究的重点,角质层中的脂质双分子层、天然保湿因子以及角质细胞间的连接方式等,都被纳入面膜作用机制的研究范畴。科学家发现,面膜的封闭性能够提高皮肤局部温度,促进血液循环,增强角质层的水合作用,使皮肤暂时呈现水润饱满的状态。而添加的活性成分能否穿透角质层到达作用靶点,则取决于其分子结构、浓度以及与载体基质的相容性,这为面膜配方设计提供了坚实的理论基础。

面膜市场的繁荣背后,是成分技术的不断革新。从早期的矿物油、凡士林等基础保湿成分,到如今的透明质酸、神经酰胺、多肽等生物活性物质,面膜的功效性得到了显著提升。透明质酸作为一种天然存在于人体的糖胺聚糖,具有极强的吸水能力,不同分子量的透明质酸在皮肤表层和深层发挥着保湿、修复的作用;神经酰胺作为角质层脂质的重要组成部分,能够增强皮肤屏障功能,缓解敏感泛红;多肽类成分则通过信号传导作用,刺激胶原蛋白合成,改善皮肤弹性。这些成分的应用并非简单的堆砌,而是需要根据皮肤需求进行科学配比,才能实现协同增效的效果。

然而,面膜市场的快速扩张也带来了诸多问题,产品质量参差不齐、宣传夸大其词等现象屡见不鲜。部分企业为追求即时效果,在面膜中违规添加糖皮质激素,短期使用可使皮肤变得细腻光滑,但长期使用会导致皮肤屏障受损、激素依赖性皮炎等严重问题。还有一些产品宣称含有 “干细胞提取物”“生长因子” 等高端成分,实则缺乏科学依据,甚至可能存在安全隐患。这些乱象不仅损害了消费者的权益,也扰乱了市场秩序,凸显了加强监管和科普教育的重要性。

从皮肤生理学角度来看,过度使用面膜是常见的护肤误区。皮肤具有自我调节功能,频繁敷面膜会破坏角质层的正常代谢,导致角质细胞过度水合,削弱皮肤屏障功能,使皮肤变得敏感脆弱。一般而言,健康皮肤每周使用 2-3 次面膜即可满足需求,而敏感肌或屏障受损皮肤则应减少使用频率,选择成分简单、温和的产品。此外,面膜使用时间过长也会适得其反,当面膜中的水分蒸发后,反而会吸收皮肤自身的水分,造成越敷越干的情况,因此每次使用时间以 10-15 分钟为宜。

面膜的载体基质对功效发挥同样具有重要影响。无纺布、蚕丝、生物纤维等不同材质的膜布,在贴合度、吸水性、成分释放速率等方面存在显著差异。无纺布膜布成本较低,但其吸水性和贴合度一般;蚕丝膜布质地轻薄,与皮肤贴合性好,能承载较多精华液;生物纤维膜布则具有三维立体结构,能够更好地锁住水分和活性成分,促进成分渗透。然而,膜布只是成分的载体,其本身并不具备特殊功效,过分强调膜布材质而忽视配方质量,是本末倒置的做法。

面膜的使用场景与方法也需要科学考量。洁面后使用面膜能够减少皮肤表面的污垢和油脂对成分吸收的影响,但过度清洁则会破坏皮肤屏障,降低皮肤的防御能力。敷面膜后是否需要清洗,取决于产品配方和皮肤状态。含有大量高分子胶质成分的面膜,敷用后可能在皮肤表面形成薄膜,堵塞毛孔,建议清洗;而一些清爽型的精华面膜,其成分能够被皮肤吸收,则可不必清洗。此外,面膜并非万能的护肤神器,它不能替代日常的基础保湿和防晒,只有将其纳入完整的护肤体系,才能发挥最佳效果。

男性面膜市场的崛起反映了护肤观念的转变,打破了 “护肤是女性专属” 的传统认知。男性皮肤油脂分泌旺盛、角质层较厚,对面膜的需求与女性存在差异,控油、清洁、抗衰等成为男性面膜的主要功效诉求。市场上针对男性肤质特点设计的面膜产品,在配方上往往采用更清爽的基质,减少油脂成分,添加水杨酸、烟酰胺等具有控油、调节角质作用的成分。这种细分市场的出现,既是消费升级的体现,也反映了人们对个性化护肤的追求。

面膜的可持续发展成为行业关注的新焦点,环保问题日益受到重视。传统面膜的膜布和包装材料多为一次性塑料制品,使用后产生的废弃物对环境造成了较大压力。为应对这一问题,一些企业开始研发可降解膜布,采用植物纤维、海藻提取物等天然材料制作膜布,使其在自然环境中能够快速降解;在包装上则使用再生纸、可回收塑料等环保材料,减少对环境的负担。这种绿色发展理念不仅符合社会可持续发展的要求,也为企业赢得了消费者的认可。

随着科技的进步,面膜的形态和功效还在不断创新。生物打印技术有望实现面膜的个性化定制,根据每个人的皮肤状况打印出含有特定成分的膜布;微针面膜则通过微小的针头打开皮肤通道,提高活性成分的渗透率;智能面膜内置传感器,能够实时监测皮肤状态,并根据监测结果释放相应的活性成分。这些前沿技术的应用,将推动面膜向更精准、更高效的方向发展,但同时也需要警惕技术噱头背后的安全风险,确保创新始终以皮肤健康为前提。

面膜作为一种护肤产品,其价值不仅在于改善皮肤外观,更在于传递科学的护肤理念。正确认识皮肤的生理特性,了解面膜的作用机制,理性选择适合自己的产品,才能真正发挥面膜的护肤功效。在这个信息爆炸的时代,消费者需要具备辨别信息真伪的能力,不被虚假宣传所误导,同时企业也应坚守诚信原则,以科学为依据,以品质为核心,共同推动面膜行业的健康发展。肌肤护理是一个长期的过程,没有一蹴而就的奇迹,只有建立在科学基础上的坚持,才能让皮肤保持健康状态。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:面膜:肌肤护理的科学与迷思 https://www.w10.cn/suitan/837/