现代工程系统运行环境复杂多变,设备参数漂移、外部干扰波动以及建模过程中不可避免的简化,都会导致实际系统与理论模型存在偏差。这种偏差若得不到有效处理,轻则影响系统运行精度,重则引发设备故障甚至安全事故。鲁棒控制作为控制理论领域的重要分支,正是为解决这类不确定性问题而生,它通过特殊的设计方法,让控制系统在多种扰动条件下仍能保持稳定性能,为工业生产、能源供应、交通调度等关键领域提供可靠技术支撑。

理解鲁棒控制的核心价值,需要先明确 “鲁棒性” 的定义。在控制理论语境中,鲁棒性特指系统在参数摄动、外部干扰等不确定性因素作用下,维持预定性能指标的能力。与传统控制方法相比,鲁棒控制不追求对理想模型的最优控制效果,而是更注重在模型与实际存在差异时的稳定性和抗干扰能力。例如在化工生产过程中,反应釜温度控制模型可能因原料成分变化、环境温度波动出现偏差,鲁棒控制器能通过预设的抗干扰机制,自动调整控制策略,避免温度骤升骤降导致的产品质量问题。

鲁棒控制的发展历程可追溯至 20 世纪中叶,早期研究主要围绕小扰动下的系统稳定性展开。随着控制理论的不断完善,20 世纪 80 年代,以 H∞控制理论为代表的现代鲁棒控制方法逐渐成熟,该方法通过将系统不确定性转化为频域内的扰动约束,利用优化算法设计控制器,实现了对大范围扰动的抑制。此后,μ 分析与综合、滑模控制、模型预测鲁棒控制等技术相继涌现,进一步丰富了鲁棒控制的理论体系,使其在处理非线性、时变系统等复杂场景时更具优势。

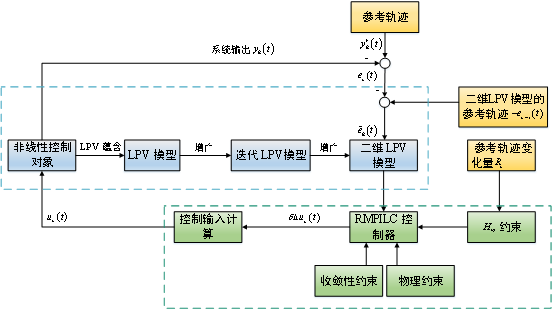

从技术实现角度来看,鲁棒控制的设计过程通常包含三个关键步骤:不确定性建模、性能指标定义与控制器综合。不确定性建模是基础环节,工程师需通过理论分析、实验测试等方式,识别系统中可能存在的参数变化、外部干扰等不确定因素,并将其转化为数学模型,常见的表现形式有区间不确定性、范数有界不确定性等。性能指标定义则需结合实际应用需求,明确系统在稳定时间、超调量、抗干扰能力等方面的具体要求,例如在电机转速控制中,需确保转速波动不超过额定值的 5%,且在负载变化时能快速恢复稳定。控制器综合是核心环节,通过选择合适的鲁棒控制算法,结合不确定性模型与性能指标,求解满足要求的控制器参数,常用的设计工具包括线性矩阵不等式(LMI)、频域分析方法等。

在工业领域,鲁棒控制的应用场景十分广泛。在电力系统中,风力发电场的输出功率受风速变化影响显著,传统控制器易出现功率波动问题,而采用鲁棒控制技术的变桨距控制系统,能有效抑制风速扰动,维持输出功率稳定,提升风电并网的可靠性。在机械制造领域,数控机床的加工精度受机床振动、刀具磨损等因素影响,鲁棒控制器可通过实时监测系统状态变化,动态调整进给速度与切削力,将加工误差控制在微米级范围内,保障产品加工质量。在过程控制领域,石油化工中的精馏塔控制面临原料组分变化、操作条件波动等不确定性,鲁棒控制方法能确保塔内温度、压力等关键参数稳定在设定值,提高产品分离效率,降低能耗。

除工业应用外,鲁棒控制在航空航天、自动驾驶等高端领域也发挥着重要作用。在航空航天领域,航天器在轨道运行过程中会受到太空辐射、大气阻力变化等复杂扰动,鲁棒姿态控制系统能保证航天器姿态稳定,确保通信、观测等任务正常开展;在自动驾驶领域,车辆行驶过程中面临路况变化、传感器噪声等不确定性,鲁棒控制算法可结合激光雷达、摄像头等感知设备的数据,实时调整转向、制动策略,保障车辆在复杂交通环境下的行驶安全。

鲁棒控制技术虽已取得显著成果,但在实际应用中仍面临一些挑战。例如在处理高度非线性、强耦合的复杂系统时,不确定性建模难度较大,可能导致控制器设计保守性增加,影响系统动态性能;此外,鲁棒控制器的计算复杂度较高,在一些对实时性要求极高的场景(如高速列车控制)中,如何在保证控制效果的同时降低计算延迟,仍需进一步研究。不过,这些挑战也为鲁棒控制的技术创新提供了方向,随着人工智能、大数据等技术与控制理论的深度融合,未来有望通过数据驱动的方法优化不确定性建模过程,提升鲁棒控制的适应性与实时性。

对于工程技术人员而言,掌握鲁棒控制技术需要具备扎实的控制理论基础与丰富的工程实践经验。在理论学习阶段,需深入理解线性系统理论、频域分析、优化算法等核心知识,掌握 H∞控制、滑模控制等经典鲁棒控制方法的原理与应用条件;在实践环节,需熟练运用 MATLAB、Simulink 等仿真工具进行控制器设计与验证,通过搭建实验平台开展实物测试,不断优化控制器参数,提升系统鲁棒性。同时,还需关注行业技术动态,学习新型鲁棒控制方法在实际场景中的应用案例,将理论知识与工程需求紧密结合,推动鲁棒控制技术在更多领域的落地应用。

鲁棒控制作为应对系统不确定性的有效手段,其价值不仅体现在技术层面对系统性能的保障,更在于为工程系统的安全、稳定运行提供了可靠的理论支撑。无论是工业生产中的常规控制任务,还是高端领域的复杂系统调控,鲁棒控制都在以其独特的技术优势,解决传统控制方法难以应对的挑战。那么,在具体的工程实践中,如何根据系统特点选择最合适的鲁棒控制方法,如何平衡控制器的鲁棒性与动态性能,仍需要工程师结合实际需求不断探索与实践。

鲁棒控制常见问答

- 问:鲁棒控制与自适应控制有什么区别?

答:鲁棒控制通过预设对不确定性的抑制能力,在控制过程中控制器参数固定,适用于不确定性范围已知的场景;自适应控制则会根据系统运行状态实时调整控制器参数,通过在线辨识模型来适应不确定性变化,更适用于不确定性范围未知或随时间变化较大的场景。两者核心差异在于是否通过参数调整来适应不确定性。

- 问:H∞控制理论在鲁棒控制中占据怎样的地位?

答:H∞控制理论是现代鲁棒控制的重要基石,它首次将系统不确定性、外部干扰与控制性能指标统一到频域框架下,通过最小化闭环系统的 H∞范数,实现对扰动的抑制与性能的保障。该理论为鲁棒控制器的设计提供了系统化、规范化的方法,后续许多鲁棒控制技术(如 μ 分析)都基于 H∞控制理论发展而来,至今仍是工业界常用的鲁棒控制方法之一。

- 问:鲁棒控制是否适用于非线性系统?

答:适用于非线性系统,但需采用针对性的设计方法。传统鲁棒控制方法主要针对线性系统,对于非线性系统,需结合非线性控制理论,如滑模控制(通过设计不连续的控制律,使系统轨迹沿预设滑模面运动,具备强鲁棒性)、反馈线性化结合鲁棒补偿等方法。此外,近年来发展的数据驱动鲁棒控制技术,也为非线性系统的鲁棒控制提供了新的解决方案。

- 问:在实际工程中,如何验证鲁棒控制器的性能?

答:实际工程中通常通过仿真测试与实物实验相结合的方式验证鲁棒控制器性能。仿真测试阶段,利用 MATLAB/Simulink 等工具搭建包含不确定性因素的系统模型,模拟不同扰动场景(如参数跳变、外部冲击),分析控制器对系统稳定性、动态性能的影响;实物实验阶段,在实际设备或实验平台上,通过人为引入扰动(如调整负载、改变环境条件),监测系统输出响应,对比实际性能与设计指标的差异,若满足要求则可投入实际应用。

- 问:鲁棒控制器的设计是否会导致系统动态性能下降?

答:可能存在一定的权衡关系,但通过合理设计可实现鲁棒性与动态性能的平衡。鲁棒控制器为抑制不确定性,通常会引入一定的保守性,可能导致系统响应速度变慢、超调量略有增加等动态性能变化。不过,工程师可通过优化性能指标权重、选择更灵活的控制器结构(如多目标鲁棒控制)、结合先进优化算法(如遗传算法)调整控制器参数等方式,在保证鲁棒性的同时,最大限度降低对动态性能的影响,满足实际应用需求。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:鲁棒控制:应对系统不确定性的可靠技术路径 https://www.w10.cn/suitan/8127/