色彩搭配作为视觉传达的核心要素,始终在人类文明进程中扮演着不可替代的角色。从原始洞穴壁画中赭石与炭黑的粗犷并置,到文艺复兴时期油画里金箔与群青的精妙平衡,再到现代工业设计中荧光色与金属灰的碰撞,色彩的组合方式不仅反映着时代审美,更构建着特定的视觉秩序。这种秩序并非偶然形成的视觉巧合,而是人类对色彩物理属性、心理效应及文化象征的系统性把握,其背后蕴含着严谨的科学原理与深厚的人文积淀。

在传统绘画领域,色彩搭配的智慧往往体现在对自然光影的模仿与提炼。17 世纪荷兰画家维米尔的《戴珍珠耳环的少女》中,少女头巾的浓艳宝蓝与面部的柔和暖黄形成强烈对比,却因衣领处的白色过渡而达成微妙平衡。这种对比并非简单的色相冲突,而是通过明度与纯度的精确调控,使互补色在视觉张力中保持着内在的和谐。同样,中国传统工笔花鸟画中的 “随类赋彩”,看似遵循自然本色,实则暗藏搭配玄机 —— 牡丹花瓣的绯红与叶片的石绿,通过墨色线条的勾勒形成视觉锚点,既保留了自然形态的真实性,又通过色彩比重的分配强化了画面的节奏感。

建筑领域的色彩搭配则更注重与环境的共生关系。古希腊帕特农神庙的多立克柱式采用柔和的米白色大理石,并非单纯追求材质本真,而是通过与蔚蓝天空、赭红土地的色彩对话,使建筑体量在光影变化中呈现出呼吸般的韵律感。这种对色彩环境适应性的考量,在现代城市规划中演变为更系统的色彩管理体系 —— 通过限定建筑主色调的饱和度范围,协调不同功能区的色彩特征,从而避免视觉污染,构建具有整体辨识度的城市视觉秩序。

色彩搭配的心理效应研究,为设计领域提供了科学的决策依据。实验表明,高纯度的红色能显著提升人的心率与呼吸频率,而低明度的蓝色则会产生相反的生理反应,这种现象被称为色彩的 “联觉效应”。基于此,医院的诊疗空间多采用浅灰蓝与米白的搭配组合,通过降低色彩的视觉刺激强度,营造出安宁平和的就医环境;而儿童活动中心则倾向于使用橙黄与翠绿的对比配色,利用高饱和度色彩的活力感激发儿童的行为活跃度。值得注意的是,色彩心理效应并非绝对化的公式,其作用机制还受到文化背景的影响 —— 在西方语境中,白色象征纯洁无瑕,而在东亚传统中,白色却与哀悼仪式相关联,这种文化差异要求色彩搭配必须建立在对特定受众群体的深度理解之上。

印刷与数字媒体领域的色彩搭配,面临着技术与艺术的双重挑战。CMYK 四色印刷体系通过青、品、黄、黑四种基色的叠印组合,能够再现自然界中绝大多数的色彩,但在高饱和度红色的呈现上仍存在技术局限,这就要求设计师在色彩搭配时必须考虑最终的输出媒介特性。数字显示设备则采用 RGB 色彩模式,其色域范围虽能覆盖更多高纯度色彩,但不同品牌显示器的色彩校准差异,可能导致同一套配色方案产生视觉偏差。这种技术限制反而催生了新的搭配策略 —— 通过降低色彩明度差来减少设备显示误差,或利用无彩色系(黑、白、灰)作为过渡,平衡不同输出媒介的色彩表现差异,确保视觉信息传达的准确性。

传统手工艺中的色彩搭配智慧,为现代设计提供了丰富的灵感源泉。苗族蜡染中的靛蓝与白色搭配,并非简单的材料限制结果,而是通过蓝白纹样的虚实交错,形成具有节奏感的视觉韵律,这种 “以少胜多” 的配色理念,与现代极简主义设计不谋而合。日本和服的友禅染工艺则展现了另一种搭配逻辑 —— 通过渐变晕染的色彩过渡,使相邻色块自然融合,这种对色彩边界的模糊化处理,创造出含蓄内敛的东方美学意境。这些传统工艺中的色彩搭配经验,本质上是对材料特性、工艺流程与审美需求的综合考量,其背后蕴含的 “材美工巧” 思想,提醒现代设计师在追求视觉效果的同时,不应忽视色彩与材质、工艺之间的内在联系。

色彩搭配的创新实践,正随着跨学科研究的深入不断拓展边界。神经科学研究发现,人类视网膜中的视锥细胞对特定波长的色彩具有不同敏感度,这种生理特性为个性化色彩搭配提供了科学依据 —— 针对色弱群体的设计,需要通过扩大色彩明度对比来弥补其色相辨识能力的不足。材料科学的进步则带来了新的可能性,温感变色材料能根据环境温度改变色彩状态,这种动态色彩特性催生了交互式的搭配模式,使产品的色彩表现能够随使用场景实时变化。这些前沿探索表明,色彩搭配已不再是静态的视觉组合,而是逐渐演变为一种具有互动性、适应性的动态系统,其发展方向正从单一的美学追求转向更综合的功能实现。

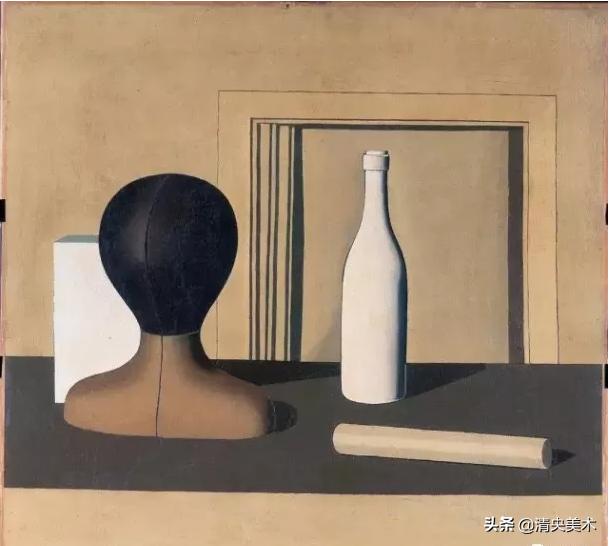

不同时代的色彩搭配趋势,折射出社会文化的深层变迁。20 世纪初期的装饰艺术运动(Art Deco)偏爱金、黑与宝石蓝的搭配组合,通过强烈的色彩对比与几何化的构图,彰显工业文明初期的机械美学与奢华感;而二战后的波普艺术则大量使用荧光粉、柠檬黄等艳俗色彩,以夸张的搭配方式挑战传统审美秩序,反映着消费社会的大众文化特征。当代设计中的 “莫兰迪色系” 流行,则体现了数字时代人们对柔和视觉体验的心理需求 —— 那些降低了饱和度的灰调色彩,如同蒙上薄纱的颜料,在微妙的色差对比中传递出克制而丰富的情感层次。这种色彩偏好的转变,本质上是特定历史阶段社会心理的视觉投射,理解这一点,才能使色彩搭配超越表面的风格模仿,触及时代精神的内核。

色彩搭配的教育体系,正从经验主义向系统科学转变。传统的色彩教学多依赖师生间的口传心授,强调个人对色彩的感性认知,而现代设计教育则建立了更完善的知识体系 —— 从色彩三要素(色相、明度、纯度)的基础理论,到孟塞尔色彩系统的量化分析,再到计算机辅助配色软件的应用,色彩搭配的学习过程逐渐形成了从理论认知到实践应用的完整闭环。这种系统化的教育模式,并非要抹杀设计师的色彩直觉,而是通过提供科学的分析工具,帮助设计师更精准地把握色彩关系,在感性创作与理性思考之间找到平衡支点。

当我们审视色彩搭配的历史脉络与当代实践,会发现其本质是人类对视觉秩序的创造性构建。从原始人对矿物颜料的本能运用,到现代设计师借助光谱仪进行的色彩分析,人类对色彩搭配的探索从未停止。这种探索既体现了对自然规律的尊重 —— 遵循色彩的物理属性与视觉原理,也彰显了主观创造的能动性 —— 通过个性化的搭配组合表达特定的情感与观念。在技术不断革新、文化日益多元的今天,色彩搭配正面临着前所未有的机遇与挑战,如何在继承传统智慧的基础上实现创新突破,如何在满足功能需求的同时传递人文价值,这些问题的答案或许就隐藏在每一次对色彩关系的重新审视与组合尝试之中。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:色彩的秩序:论搭配艺术中的视觉逻辑 https://www.w10.cn/suitan/790/