行星物理作为天文学与物理学交叉的重要分支,始终致力于揭开太阳系内及系外行星的神秘面纱。它不像基础物理那样专注于微观粒子的运动规律,也不似天体力学仅聚焦天体间的引力相互作用,而是更注重从物质组成、物理状态、能量传递等角度,解读行星如何诞生、如何演化,以及它们表面和内部隐藏的各种奇特现象。从木星表面标志性的大红斑,到火星两极随季节变化的冰盖,再到系外行星是否存在液态水的争议,每一个观测现象背后,都离不开行星物理的理论支撑与实验验证。

要理解行星的本质,首先需要追溯它们的 “诞生起点”—— 原行星盘。天文学家通过哈勃太空望远镜、阿塔卡马大型毫米波 / 亚毫米波阵列等设备观测发现,新生恒星周围会环绕着由气体和尘埃构成的盘状结构,这便是原行星盘。盘中的尘埃颗粒直径从微米级到毫米级不等,它们在引力、电磁力以及碰撞摩擦的共同作用下,逐渐吸附、聚合,从小颗粒成长为 kilometer 级的星子,星子再进一步碰撞融合,最终形成我们如今所见的行星。这个过程并非一帆风顺,以太阳系为例,早期行星形成过程中曾发生过剧烈的碰撞事件,有理论认为,地球的卫星月球,就是地球与一颗名为 “忒伊亚” 的火星大小天体碰撞后,由飞溅的物质凝聚而成。

行星大气是行星物理研究中极具魅力的领域之一,它不仅是行星的 “外衣”,更能反映行星的内部活动与外部环境影响。以金星为例,其大气中二氧化碳含量高达 96.5%,浓厚的大气产生了极强的温室效应,使得金星表面温度超过 460℃,成为太阳系中最热的行星,甚至比距离太阳更近的水星温度还要高。而火星的大气则截然不同,其大气密度仅为地球的 1% 左右,主要成分同样是二氧化碳,但由于缺乏足够的磁场保护,太阳风不断剥离火星大气,导致火星失去了大量水分,从曾经可能存在液态水的 “宜居星球”,逐渐演变成如今干燥、寒冷的荒漠星球。

行星的内部结构则决定了行星的地质活动与磁场产生。通过对行星重力场、地震波(部分行星可观测)以及磁场的观测,科学家们构建出了行星内部的分层模型。地球内部从外到内分为地壳、地幔、外核和内核,其中外核是由液态铁镍合金构成的圈层,其高速旋转产生了地球的磁场,这个磁场像一把 “保护伞”,阻挡了来自太阳的高能粒子流,为地球生命的诞生与演化提供了重要保障。木星作为气态巨行星,其内部结构与类地行星差异巨大,它没有固态的表面,从外层的气态氢逐渐过渡到液态氢,再到内部的金属氢,核心区域可能是由岩石和冰构成的致密核,但关于木星核心的具体性质,目前仍存在诸多争议,需要更多的探测数据来验证。

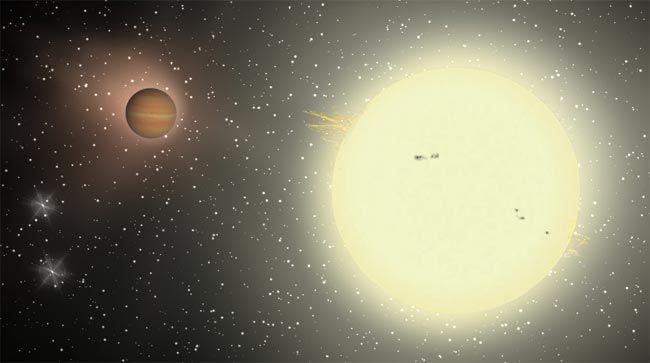

系外行星的发现为行星物理研究开辟了全新的视野。自 1995 年第一颗系外行星(51 Pegasi b)被发现以来,截至目前,人类已发现超过 5000 颗系外行星,这些行星的类型远超太阳系内的行星种类,包括 “热木星”(距离恒星极近、公转周期极短的气态巨行星)、“超级地球”(质量介于地球和海王星之间的岩石行星)以及 “迷你海王星” 等。对系外行星的研究,不仅能帮助我们了解行星形成的多样性,更能为寻找 “另一个地球”、探索地外生命存在的可能性提供线索。通过凌日法(行星通过恒星前方时导致恒星亮度短暂下降)和径向速度法(行星引力导致恒星产生微小的径向运动)等观测方法,科学家们可以推测系外行星的质量、半径、轨道周期等参数,进而分析其是否处于恒星的 “宜居带”(恒星周围温度适宜,可能存在液态水的区域)。

不同行星之间的对比研究,能让我们更清晰地认识行星演化的规律。比如,同为类地行星的地球、金星、火星,在形成初期可能具有相似的物质组成,但由于质量、与太阳的距离、磁场强度等因素的差异,最终走向了截然不同的演化道路。地球凭借适宜的质量、距离以及稳定的磁场,保留了液态水和浓厚的大气,孕育出了生命;金星因过强的温室效应走向极端高温;火星则因大气流失变得荒芜。这种对比不仅有助于我们理解地球的独特性,也能为系外行星的宜居性评估提供参考。

行星物理的研究离不开先进的探测技术与设备。从早期的地面望远镜观测,到后来的空间探测器直接探测,每一次技术的突破都推动着行星物理的进步。美国的 “旅行者号” 探测器已经飞出太阳系,为人类带回了木星、土星等气态巨行星的详细观测数据;“好奇号” 火星车在火星表面进行了长期的地质探测,发现了火星曾经存在液态水的证据;“詹姆斯・韦伯空间望远镜” 则凭借其强大的红外探测能力,能够分析系外行星大气的化学成分,为寻找地外生命痕迹提供了更有力的工具。这些探测任务的背后,是无数科学家对行星物理未知领域的执着探索,每一个新的发现,都可能改写我们对行星演化的认知。

当我们仰望星空,看到的不仅仅是一个个明亮的光点,更是一个个充满未知的世界。行星物理的研究,就是用科学的方法去解读这些世界的故事,从它们的诞生到演化,从表面的奇特现象到内部的复杂结构,每一个细节都承载着宇宙的奥秘。或许在未来,随着探测技术的进一步发展,我们会发现更多关于行星的惊人真相,甚至找到地外生命存在的证据,但此刻,那些尚未解开的谜题,依然吸引着我们不断前行,去探索宇宙中更多 “地球邻居” 的秘密。

行星物理常见问答

- 问:为什么火星的大气会被太阳风剥离?

答:火星的磁场非常微弱,几乎可以忽略不计,而地球拥有强大的磁场,能够偏转太阳风中的高能带电粒子。没有磁场的保护,太阳风可以直接抵达火星大气,与大气中的原子和分子发生相互作用,将它们加速到足以脱离火星引力的速度,从而导致大气逐渐流失。

- 问:“热木星” 为什么会距离恒星那么近?

答:目前主流观点认为,“热木星” 在形成初期可能距离恒星较远,处于类似太阳系木星的轨道位置,但由于受到恒星引力、原行星盘气体阻力或其他行星的引力扰动,其轨道逐渐向内迁移,最终到达距离恒星极近的位置,形成了如今我们观测到的 “热木星”。

- 问:行星的磁场是如何产生的?

答:行星磁场的产生通常与行星内部的导电流体有关,比如地球的外核是液态铁镍合金,这些液态金属在行星自转的带动下发生对流运动,形成电流,进而产生磁场,这一过程被称为 “发电机效应”。如果行星内部没有足够的导电流体,或者导电流体无法形成有效的对流运动,就难以产生较强的磁场,如火星和月球就几乎没有磁场。

- 问:如何判断一颗系外行星是否处于宜居带?

答:判断系外行星是否处于宜居带,主要依据行星与恒星的距离以及恒星的发光强度。科学家会根据恒星的表面温度和 luminosity,计算出恒星周围温度能够维持液态水存在的区域范围(液态水是生命存在的重要条件之一),如果系外行星的轨道位于这个区域内,就认为它处于宜居带,但这并不意味着该行星一定宜居,还需要考虑行星的大气、磁场、地质活动等其他因素。

- 问:木星没有固态表面,那么探测器如何探测木星?

答:由于木星没有固态表面,探测器无法在木星表面着陆,目前对木星的探测主要通过飞掠探测和环绕探测两种方式。飞掠探测器(如 “旅行者号”)会在经过木星时,利用木星的引力加速,同时对木星的大气、磁场、卫星等进行观测;环绕探测器(如 “朱诺号”)则会进入环绕木星的轨道,长期对木星进行近距离观测,通过探测木星的重力场、磁场以及大气成分,来研究木星的内部结构和大气活动。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:行星物理:解码宇宙中那些 “地球邻居” 的奥秘 https://www.w10.cn/suitan/7831/