如果你曾在深夜调过老式收音机,可能会遇到过那种没头没尾的 “沙沙” 声 —— 别以为全是信号干扰,这里面藏着宇宙诞生时留下的 “悄悄话”,它就是咱们今天要聊的主角:宇宙微波背景辐射。说起来,这东西可比地球、甚至太阳系都老得多,它诞生在宇宙刚满 38 万岁的时候,如今还在宇宙里慢悠悠地 “游荡”,等着我们去捕捉它的踪迹。

很多人第一次听说 “宇宙微波背景辐射”,可能会觉得这名字又长又拗口,像某种实验室里的复杂仪器。其实换个角度想,它更像是宇宙的 “婴儿照”,只不过这张照片不是用可见光拍的,而是用微波 —— 一种比无线电波频率更高、比红外线频率更低的电磁波。咱们平时用微波炉加热食物,靠的就是微波;卫星传递信号,也会用到微波频段。可谁能想到,宇宙本身也在 “发射” 这种波,而且一发射就是 130 多亿年。

1964 年,有两位名叫彭齐亚斯和威尔逊的科学家,正在美国贝尔实验室摆弄一台巨大的喇叭形天线。这台天线本来是用来接收卫星信号的,可不管他们怎么调试,总有一种微弱的、来自各个方向的 “噪音” 甩不掉。一开始,他们还以为是天线出了问题 —— 比如里面落了鸟粪,或者某个零件接触不良。他们甚至爬进天线内部,把可能造成干扰的东西都清理了一遍,可那 “噪音” 依然顽固地存在。

后来,他们偶然看到了一篇来自普林斯顿大学的论文,论文里提到,按照宇宙大爆炸理论,宇宙诞生后应该会留下一种弥漫在整个空间里的 “背景辐射”。彭齐亚斯和威尔逊这才恍然大悟:他们苦苦寻找的 “干扰源”,竟然就是科学家们一直在理论上预言的宇宙微波背景辐射!这个意外的发现,不仅让他们获得了 1978 年的诺贝尔物理学奖,更给宇宙大爆炸理论提供了最直接、最有力的证据 —— 在此之前,还有不少人对 “宇宙是炸出来的” 这个说法存疑,而微波背景辐射的发现,让这种质疑声小了很多。

宇宙微波背景辐射最特别的地方,在于它的 “均匀”。如果你能 “看见” 微波,会发现这种辐射几乎均匀地分布在整个天空中,不管你朝哪个方向看,它的温度都差不多 —— 大约是零下 270.15 摄氏度,只比绝对零度(宇宙中理论上的最低温度)高一点点。不过,这种 “均匀” 并不是绝对的,就像平静的湖面偶尔会有细小的涟漪,宇宙微波背景辐射里也藏着一些极其微小的温度波动。这些波动幅度特别小,只有几十万分之一摄氏度,但正是这些小小的 “不完美”,才造就了今天我们看到的宇宙。

为什么这么说呢?因为这些温度波动意味着,在宇宙诞生初期,物质的分布并不是完全均匀的 —— 有些地方物质稍微密集一点,温度就稍微高一点;有些地方物质稍微稀疏一点,温度就稍微低一点。后来,在引力的作用下,那些物质密集的地方慢慢吸引更多的物质,逐渐形成了恒星、星系,甚至像银河系这样的巨大星系团;而物质稀疏的地方,则慢慢变成了宇宙中的 “空洞”。可以说,宇宙微波背景辐射里的那些微小波动,就是今天宇宙中所有结构的 “种子”—— 没有这些 “种子”,就不会有地球,更不会有我们人类。

为了更清楚地捕捉这些 “种子”,科学家们花了几十年的时间,发射了一个又一个专门探测宇宙微波背景辐射的卫星。最早的是 1989 年发射的 “宇宙背景探测者” 卫星(简称 COBE),它第一次精确测量了微波背景辐射的温度,并发现了那些微小的温度波动,证实了科学家们的猜想。2001 年,“威尔金森微波各向异性探测器”(简称 WMAP)发射升空,它比 COBE 更灵敏,绘制出了更清晰的微波背景辐射温度分布图,让科学家们对宇宙的年龄、组成等有了更准确的认识 —— 比如,通过 WMAP 的数据,我们知道宇宙的年龄大约是 137 亿年(后来更精确的测量调整到了 138 亿年左右),而且宇宙中大部分物质都不是我们能看到的 “普通物质”,而是神秘的 “暗物质” 和 “暗能量”。

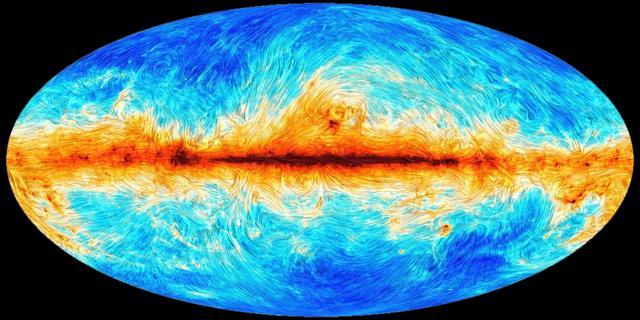

到了 2009 年,欧洲空间局发射的 “普朗克” 卫星更是把这种探测推向了新的高度。“普朗克” 卫星的分辨率比 WMAP 更高,能捕捉到更细微的温度波动,它绘制出的微波背景辐射图谱,就像一张无比精密的 “宇宙地图”,上面的每一个小小的亮点或暗点,都对应着宇宙诞生初期的一个物质聚集区。通过分析这些图谱,科学家们不仅进一步验证了宇宙大爆炸理论,还对宇宙的膨胀速度、暗物质和暗能量的比例等关键问题有了更深入的理解。

可能有人会问:我们为什么要花这么多钱、这么多精力去研究这种看不见摸不着的辐射呢?毕竟它既不能帮我们制造新的能源,也不能直接改善我们的生活。可换个角度想,人类对宇宙的好奇,不正是推动我们不断探索的动力吗?从古人抬头仰望星空,猜测 “天圆地方”,到今天我们能通过卫星捕捉到宇宙诞生时的 “回音”,每一步探索都让我们更清楚自己在宇宙中的位置 —— 我们不是宇宙的中心,甚至不是银河系的中心,我们只是生活在一个普通星系里的一颗普通行星上,但我们却能凭借智慧,去倾听 130 多亿年前宇宙的 “心跳”。

而且,研究宇宙微波背景辐射的过程中,还诞生了很多新的技术和方法,这些技术和方法后来又被应用到了其他领域。比如,为了探测极其微弱的微波信号,科学家们需要制造出能在极低温下工作的精密仪器,这种低温技术后来被用到了医学成像、量子计算等领域。可以说,对宇宙深处的探索,往往会反过来推动我们身边科技的进步。

现在,如果你再听到收音机里的 “沙沙” 声,或许会有不一样的感觉 —— 那里面可能就混杂着来自宇宙诞生初期的微波信号,它们穿越了 130 多亿光年的距离,才抵达地球,抵达你的耳边。虽然这些信号很微弱,很容易被其他噪音掩盖,但它们就像宇宙留下的 “时光胶囊”,里面装着关于我们这个宇宙起源、演化的秘密。

科学家们还在继续努力,设计更先进的探测器,建造更灵敏的望远镜,希望能从宇宙微波背景辐射中挖掘出更多的信息。比如,他们想知道那些温度波动的具体成因,想通过这些波动更准确地了解暗物质和暗能量的本质,甚至想知道我们的宇宙是否在诞生之初就和其他宇宙发生过相互作用。这些问题目前还没有答案,但每一次对宇宙微波背景辐射的深入研究,都在让我们离这些答案更近一步。

或许有一天,当我们对宇宙微波背景辐射的了解足够深入时,我们能更清楚地知道:我们从哪里来,我们的宇宙将走向何方。但在那之前,这种弥漫在整个宇宙中的 “古老回音”,依然会静静地陪伴着我们,见证着人类对宇宙奥秘的不断追寻。就像夜空中的星星一样,它不会说话,却用自己的存在,向我们诉说着宇宙最古老、最动人的故事。当我们抬头望向天空时,其实也是在与 130 多亿年前的宇宙对话,这种跨越时空的连接,本身不就是一件很奇妙的事情吗?

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:宇宙里的 “古老回音”:聊聊微波背景辐射那些事儿 https://www.w10.cn/suitan/7788/