当我们拿起一块磁铁吸引铁钉时,往往只关注到宏观的磁力现象,却很少有人知晓,在磁性材料内部,存在着一个井然有序又充满奥秘的微观世界 —— 磁畴。这些微小的 “磁性区域” 是理解材料磁性来源、调控磁性能的关键,它们如同一个个独立的 “小磁铁”,以特定的方式排列组合,共同决定了宏观材料是否具有磁性以及磁性的强弱。从日常使用的冰箱贴到高精尖的核磁共振仪器,从计算机硬盘存储到新能源汽车的电机,磁畴的存在和变化都在其中扮演着不可或缺的角色,揭开磁畴的神秘面纱,能让我们更深入地理解身边诸多磁性应用的底层逻辑。

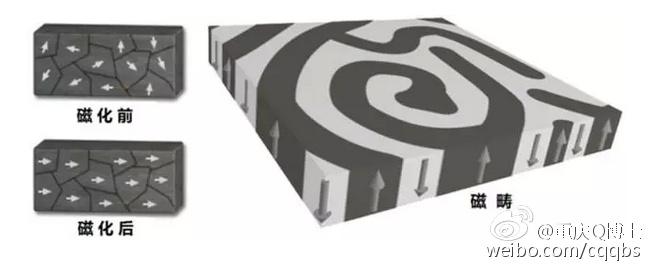

磁畴的概念最早由德国物理学家外斯在 20 世纪初提出,他为了解释铁磁性材料在不同条件下的磁性变化,大胆假设磁性材料内部存在无数个微小的自发磁化区域,每个区域内的原子磁矩都沿着同一方向排列,这些区域便是磁畴。在未被外磁场磁化的磁性材料中,各个磁畴的磁矩方向是随机分布的,它们产生的磁场相互抵消,所以宏观上材料并不表现出磁性;而当材料处于外磁场中时,那些磁矩方向与外磁场方向一致或接近的磁畴会逐渐扩大范围,磁矩方向与外磁场方向相反或夹角较大的磁畴则会不断缩小,甚至消失,最终材料内部大部分磁畴的磁矩方向趋于一致,宏观上就表现出明显的磁性。

从微观尺度来看,磁畴的大小并非固定不变,其范围通常在几微米到几百微米之间,具体尺寸会受到磁性材料的成分、晶体结构、制备工艺以及外部温度、磁场等因素的影响。例如,纯铁材料中的磁畴尺寸相对较大,而添加了其他元素形成的铁合金,由于内部晶体结构发生改变,磁畴尺寸可能会明显减小。磁畴之间并非无缝连接,而是存在着一个过渡区域,被称为磁畴壁,磁畴壁的厚度一般在几纳米到几十纳米,其内部原子磁矩的方向会从一个磁畴的方向逐渐过渡到相邻磁畴的方向,这种渐变的特性使得磁畴壁具有一定的能量,也成为磁畴运动和变化的重要 “突破口”—— 当外部磁场发生变化时,磁畴的运动主要通过磁畴壁的移动来实现,磁畴壁移动的难易程度直接影响着材料的磁导率、矫顽力等关键磁性能参数。

在不同类型的磁性材料中,磁畴的形态和排列方式也呈现出丰富的多样性。对于具有立方晶体结构的磁性材料,如铁、镍等,磁畴通常呈现出片状、条形或块状等规则形态,磁矩方向会优先沿着晶体结构中磁晶各向异性能最低的方向排列,以保证整个系统的能量处于较低状态;而对于具有六角晶体结构的磁性材料,如钴,其磁畴形态则相对复杂,可能会出现螺旋状或涡旋状的磁畴结构,这是因为这类材料的磁晶各向异性能较高,磁矩排列需要在能量平衡的前提下寻找更稳定的存在形式。此外,当磁性材料的尺寸减小到纳米级别时,磁畴结构会发生更为显著的变化,例如纳米铁颗粒可能会形成单畴结构,即整个颗粒就是一个单一的磁畴,这种单畴结构的纳米磁性材料具有极高的矫顽力和饱和磁化强度,在高密度磁存储、磁性传感器等领域具有重要的应用价值。

观测磁畴的存在是验证磁畴理论的关键,同时也是研究磁畴特性的基础。随着科学技术的不断发展,科研人员开发出了多种观测磁畴的方法,每种方法都有其独特的优势和适用范围。早期,人们主要通过磁粉纹法来观测磁畴,这种方法的原理是将磁性粉末均匀地撒在经过抛光处理的磁性材料表面,由于磁畴壁处存在磁场梯度,磁性粉末会在磁畴壁附近聚集,形成清晰可见的花纹,通过光学显微镜就能观察到磁畴的分布和形态。磁粉纹法操作简单、成本较低,但分辨率相对有限,难以观测到尺寸较小的磁畴或磁畴壁的精细结构。

随着电子 microscopy 技术的发展,透射电子显微镜(TEM)和扫描电子显微镜(SEM)成为观测磁畴的重要工具。透射电子显微镜利用电子束穿透磁性材料,通过分析电子束的衍射图案和相位变化来获取磁畴的信息,其分辨率可以达到纳米级别,能够清晰地观测到磁畴壁的结构以及磁畴内部的细节;扫描电子显微镜则通过检测电子束与磁性材料相互作用产生的二次电子、背散射电子等信号来成像,其中扫描电子显微镜的磁衬度成像技术可以直接反映出磁畴的分布情况,且对样品的制备要求相对较低,适用于观测各种形态的磁性材料表面磁畴。

除了上述传统的观测方法,近年来,扫描探针显微镜(SPM)技术的兴起为磁畴观测提供了新的手段,其中磁力显微镜(MFM)是应用最为广泛的一种。磁力显微镜通过探测磁性探针与样品表面磁畴之间的静磁力相互作用来获取磁畴的图像,其横向分辨率可以达到几十纳米,纵向分辨率更是能够达到原子级别,而且磁力显微镜可以在大气环境下对样品进行观测,无需复杂的样品制备过程,不仅能够观测到磁畴的静态结构,还可以实时跟踪磁畴在外部磁场、温度等因素作用下的动态变化过程,为研究磁畴的运动机制和磁性能调控提供了强有力的支持。

磁畴的特性不仅是基础物理研究的重要内容,其在工业领域的应用更是渗透到了多个方面,推动着相关技术的不断革新。在磁存储领域,磁畴的应用尤为关键,计算机硬盘的存储原理就是利用磁头在磁性介质表面写入一个个微小的磁畴,每个磁畴代表一个二进制信息单元(0 或 1),通过读取磁畴的磁性状态来获取存储的信息。随着存储密度要求的不断提高,科研人员通过调控磁畴的尺寸和排列方式,开发出了垂直磁记录、热辅助磁记录等新技术,使得硬盘的存储密度从早期的每平方英寸几兆比特提升到如今的每平方英寸几十太比特,极大地满足了大数据时代对海量信息存储的需求。

在磁性传感器领域,磁畴的变化也被广泛利用。例如,磁阻传感器利用了磁畴结构变化导致材料电阻发生改变的磁阻效应,当外部磁场发生变化时,传感器内部磁性材料的磁畴排列发生改变,从而引起电阻值的变化,通过检测电阻值的变化就能实现对磁场强度、磁场方向等参数的测量。这类传感器具有灵敏度高、响应速度快、体积小等优点,被广泛应用于汽车电子(如车速检测、转向角检测)、工业控制(如位置检测、电流检测)以及消费电子(如智能手机中的指南针、摄像头防抖)等领域。

在电机和变压器领域,磁畴的特性直接影响着设备的性能和效率。电机和变压器的核心部件是铁芯,铁芯通常由硅钢片叠压而成,硅钢片具有优良的磁性能,其内部磁畴在交变磁场的作用下能够快速翻转,从而减少磁滞损耗和涡流损耗。通过优化硅钢片的晶体结构、控制磁畴的尺寸和取向,科研人员开发出了高磁感低损耗硅钢片,使得电机和变压器的效率显著提升,能耗大幅降低,这对于节约能源、减少碳排放具有重要的现实意义。

随着对磁畴研究的不断深入,新的磁畴现象和新的应用方向不断涌现。例如,拓扑磁畴(如磁斯格明子)的发现为开发下一代低功耗磁存储和逻辑器件提供了新的可能,磁斯格明子具有尺寸小、稳定性高、易操控等优点,其运动所需的电流密度远低于传统磁畴壁,有望解决传统磁存储器件功耗高、发热严重等问题。此外,磁畴在生物医学领域也展现出了潜在的应用价值,如利用磁畴的磁性特性开发靶向药物输送系统、 magnetic hyperthermia 治疗肿瘤等,这些新兴的应用方向不仅拓展了磁畴研究的领域,也为解决实际问题提供了新的思路。

磁畴作为磁性材料微观世界的重要组成部分,其结构、特性和运动规律仍有许多未知的领域等待探索。未来,随着观测技术的进一步升级和理论研究的不断深入,我们或许能够更精准地调控磁畴的行为,开发出更多具有优异性能的磁性材料和器件,让磁畴在更多领域发挥重要作用,为人类社会的发展带来更多惊喜。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:磁畴:磁性材料微观世界的奇妙构造 https://www.w10.cn/suitan/7612/