说起单摆,可能有人会觉得这是个挺陌生的物理概念,但其实它在生活里藏了不少身影。比如公园里小朋友最爱玩的秋千,只要没人推,它荡来荡去的节奏就特别规律;还有老式挂钟里左右摇摆的钟摆,正是靠着这种稳定的摆动才让指针能准确走时。这些我们习以为常的场景,背后都藏着同一个核心原理 —— 单摆周期规律,而把这个规律用数学语言写出来,就是我们今天要聊的单摆周期公式。

可能有人会好奇,为什么要专门研究这个公式呢?其实它的用处可比我们想象中大多了。早在几百年前,科学家就通过观察单摆的运动,第一次精确测量出了重力加速度的数值;到了现在,从设计精准的计时仪器,到卫星上的姿态控制系统,甚至一些地震监测设备里,都能看到单摆周期原理的应用。而且理解这个公式一点都不复杂,就像拆解玩具一样,我们把它拆开来慢慢看,很快就能搞明白里面的门道。

要搞懂单摆周期公式,首先得知道什么是 “单摆”。在物理里,理想的单摆是用一根没有质量、不会伸缩的细线,一端固定,另一端拴上一个体积很小、质量集中的小球做成的。当我们把小球拉开一个很小的角度(通常小于 5 度)再放手,小球就会在重力作用下来回摆动,这个运动过程就叫单摆的简谐运动。而单摆周期,就是小球完成一次完整摆动(比如从最左边摆到最右边,再回到最左边)所用的时间,用字母 T 表示。

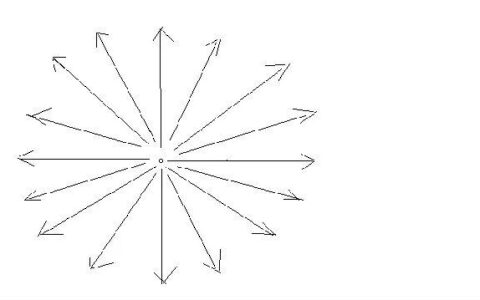

那单摆周期到底和什么有关呢?这就需要我们的主角 —— 单摆周期公式登场了。它的表达式是 T=2π√(L/g),看起来是不是有点像数学里的平方根算式?别着急,我们一个个来看里面的符号代表什么。首先 T 是周期,也就是我们刚才说的摆动一次的时间,单位是秒;2π 是一个固定的常数,和圆的周长公式里的 π 是同一个数,大概等于 6.28;L 指的是摆长,就是从细线固定端到小球球心的距离,单位是米;g 则是重力加速度,这个数值在地球上不是固定的,赤道附近大概是 9.78 米 / 秒 ²,两极附近大概是 9.83 米 / 秒 ²,我们平时计算的时候一般取 9.8 米 / 秒 ² 就够了。

从这个公式里,我们能很清楚地看出影响单摆周期的因素。首先是摆长 L,公式里 L 在平方根里面,这就意味着摆长越长,周期 T 就越大,也就是说摆动得越慢。举个例子,如果你把秋千的绳子调长一些,再坐上去摆动,会发现荡一次的时间明显比之前久;反之,把绳子调短,摆动速度就会变快。这就像我们走路,腿越长的人,跨一步需要的时间通常也越长,道理是类似的。

然后是重力加速度 g,它和周期 T 的关系正好和摆长相反。g 越大,周期 T 就越小,摆动得越快。这一点我们在日常生活中很难直接感受到,因为在同一个地方,g 的数值基本是固定的。但如果我们把单摆拿到月球上,情况就不一样了。月球上的重力加速度大概只有地球的 1/6,按照公式计算,同样摆长的单摆,在月球上的周期会是在地球上的√6 倍,大概 2.45 倍。也就是说,在地球上摆动一次需要 1 秒的单摆,到了月球上摆动一次就要花 2.45 秒,会慢很多。这也是为什么宇航员在月球上走路会一蹦一跳的,因为重力变小了,很多运动的节奏都会跟着改变。

这里有个很有意思的点,不知道大家有没有发现 —— 单摆的周期和小球的质量、摆动的角度(只要角度不大)没有关系。这和我们的直觉好像有点不一样,很多人可能会觉得,小球越重,摆动起来应该越慢,但实际上不管小球是用铁做的还是用塑料做的,只要摆长一样,在同一个地方摆动,周期都是相同的。曾经有科学家做过实验,用不同质量的小球挂在同样长的细线上,结果发现它们的摆动周期几乎完全一样。至于摆动角度,只要不超过 5 度,角度的大小对周期的影响非常小,可以忽略不计;但如果角度太大,比如超过 30 度,周期就会明显变长,这时候公式就不再适用了,不过这种情况在日常应用中很少遇到。

这个看似简单的公式,其实是科学家们经过长期观察和实验才总结出来的。最早对单摆运动进行系统研究的是意大利科学家伽利略。据说在 1583 年,伽利略在比萨大教堂里,看到屋顶上悬挂的吊灯被风吹得来回摆动,他发现不管吊灯摆动的幅度是大是小,完成一次摆动的时间好像都差不多。为了验证这个想法,他用自己的脉搏来计时,反复观察后发现,吊灯的摆动确实具有等时性,也就是周期不变的特性。后来他又做了很多实验,通过改变摆长、更换不同质量的小球,最终得出结论:单摆的周期只和摆长有关,和小球质量无关。

不过伽利略当时并没有得出完整的周期公式,只是发现了周期和摆长的定性关系。直到后来,荷兰科学家惠更斯在伽利略的研究基础上,通过更精密的实验和数学推导,在 1673 年出版的《摆钟》一书中,正式提出了单摆周期的计算公式,也就是我们现在看到的 T=2π√(L/g)。惠更斯还根据这个原理,设计出了世界上第一台用单摆作为计时装置的摆钟,大大提高了当时时钟的准确性,这在计时史上是一个非常重要的突破。

从伽利略观察吊灯,到惠更斯提出公式,再到后来科学家们不断完善单摆的理论,这个过程告诉我们,很多重要的科学发现都源于对日常生活的细心观察。其实我们自己也可以动手做一个简单的单摆,来验证这个公式的正确性。比如找一根细线,一端固定在桌子的边缘,另一端拴上一个小螺母或者小弹珠,调整细线的长度,然后用秒表测量它摆动 10 次的时间,再除以 10,就能得到周期 T。接着根据公式计算出理论上的周期,对比一下实际测量值和理论值,会发现两者非常接近(可能会有一点误差,主要是因为我们的实验器材不是理想的单摆,比如细线有质量、空气有阻力等)。这个小实验既简单又有趣,大家不妨试试看,亲身体验一下科学的魅力。

除了在计时和物理实验中的应用,单摆周期公式在其他领域也有不少妙用。比如在地质勘探中,科学家会利用单摆来测量不同地区的重力加速度。因为地球内部的物质分布不均匀,有的地方密度大,有的地方密度小,这会导致不同地区的重力加速度出现微小差异。通过测量单摆的周期,再根据公式反推出 g 的数值,就能判断地下是否存在矿产资源或者地质构造异常,这种方法叫做重力勘探,是地质研究中很重要的一种手段。

在航天领域,单摆的原理也被用来设计卫星的姿态控制系统。有些卫星上会安装一种叫做 “重力梯度杆” 的装置,它就像一个长长的单摆,利用地球重力场的梯度变化,让卫星始终保持稳定的姿态,确保卫星上的仪器能够准确地对准地球或者其他目标。另外,在一些高层建筑或者桥梁的设计中,工程师们也会借鉴单摆的原理,安装 “调谐质量阻尼器”,当建筑物或桥梁受到风力、地震等外力作用而晃动时,阻尼器会像单摆一样摆动,产生一个相反的力,从而减小建筑物或桥梁的晃动幅度,提高其稳定性和安全性。

看到这里,大家是不是觉得单摆周期公式不再是一个冷冰冰的数学符号了?它就像一把钥匙,帮我们打开了理解身边很多现象的大门。从公园里的秋千,到实验室里的精密仪器,再到遥远太空中的卫星,这个简单的公式连接起了生活和科学,让我们看到了物理世界的奇妙规律。

其实科学从来都不是高高在上的,很多重要的科学原理都藏在我们的日常生活中,等待着我们去发现、去探索。单摆周期公式只是其中的一个例子,还有更多有趣的科学知识等着我们去学习。或许下一次当你看到秋千摆动、挂钟滴答作响的时候,就能想起这个公式,想起它背后那些有趣的故事和原理,这时候你会发现,原来科学也可以这么贴近生活,这么有意思。那么,你还能想到生活中哪些和单摆原理有关的场景呢?不妨在评论区分享一下你的发现,让我们一起在生活中寻找科学的踪迹。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:从秋千到实验室:带你读懂单摆周期公式的小秘密 https://www.w10.cn/suitan/7553/