正电荷作为构成物质电性质的核心要素之一,始终是物理学、化学及材料科学领域研究的重要对象。它并非抽象概念,而是真实存在于微观粒子之中,与负电荷共同主导着物质间的电磁相互作用,支撑起从日常生活中的电路运行到宇宙星体能量传递的诸多物理过程。理解正电荷的本质、特性及运动规律,不仅能帮助人类破解微观世界的运行奥秘,更能为新能源技术、量子计算、生物医药等前沿领域的创新提供理论基础。从 19 世纪科学家对原子结构的初步探索,到如今通过粒子加速器对夸克等基本粒子的深入研究,正电荷的神秘面纱被层层揭开,每一次认知突破都推动着人类对自然世界的理解迈向新高度。

在物质的微观结构中,正电荷的载体呈现出多样化特征。原子作为构成物质的基本单位,其原子核内的质子是正电荷最主要的稳定载体,每个质子携带的电荷量约为 1.602×10⁻¹⁹库仑,这一数值被定义为元电荷的基本单位。除质子外,在特定物理条件下,其他微观粒子也可携带正电荷,例如正电子 —— 作为电子的反粒子,它具有与电子相同的质量却携带等量异种电荷,通常在高能物理反应或放射性衰变过程中产生,但存在时间极短,很快会与电子发生湮灭并释放能量。此外,在半导体材料中,由于电子的缺失形成的 “空穴” 也表现出正电荷的特性,这种特殊的电荷载体在晶体管、集成电路等电子元件的工作原理中扮演着关键角色。不同类型的正电荷载体,其产生机制、稳定性及运动规律存在显著差异,这些差异也决定了它们在不同科学领域和技术应用中的独特价值。

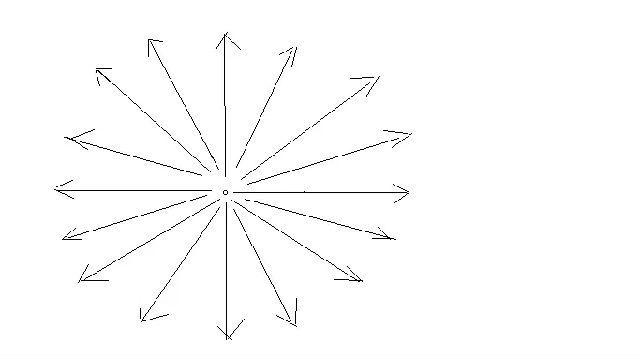

正电荷的运动规律是理解电磁现象的重要基础,其运动过程往往与电场、磁场等物理场的作用紧密相关。在导体中,当存在外加电场时,导体内部的自由电子会在电场力作用下定向移动,而原子核内的质子(携带正电荷)由于质量较大,通常保持相对静止,此时导体中的电流方向被规定为与正电荷定向移动方向一致(尽管实际形成电流的是电子的反向移动),这一规定已成为电学研究与工程应用中的通用标准。在电解质溶液中,情况则更为复杂,正电荷可以通过阳离子(如氢离子、钠离子等)的定向移动形成电流,这种离子导电现象广泛存在于电池、电解池等电化学装置中。例如,在锂离子电池的充放电过程中,锂离子(携带正电荷)会在电场作用下在正负极材料之间往返嵌入与脱嵌,实现电能与化学能的相互转化,其运动速率和稳定性直接影响电池的容量、充放电效率及循环寿命。

在磁场中,正电荷的运动轨迹会发生偏转,这一现象基于洛伦兹力的作用原理 —— 当正电荷以一定速度在磁场中运动时,会受到垂直于速度方向和磁场方向的洛伦兹力,力的大小与电荷量、运动速度、磁感应强度以及速度与磁场方向的夹角相关,方向可通过左手定则判断。这一特性在众多科学实验与技术设备中得到广泛应用,例如粒子加速器通过电场加速正电荷粒子,再利用磁场控制粒子的运动轨迹,使其在环形轨道中不断加速,最终达到极高的能量,用于探索基本粒子的结构与相互作用;质谱仪则利用不同质量的正电荷离子在磁场中偏转半径不同的原理,对物质的成分和结构进行分析,在化学分析、环境监测、生物医药等领域发挥着重要作用;而磁约束核聚变装置(如托卡马克装置)则通过强磁场将携带正电荷的等离子体(由正离子和自由电子组成)约束在特定区域内,使其在高温高压条件下发生核聚变反应,为开发清洁、高效的新能源提供可能。

正电荷与负电荷之间的相互作用遵循库仑定律,即两个点电荷之间的静电力大小与它们电荷量的乘积成正比,与它们之间距离的平方成反比,方向沿两点电荷的连线,同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。这种静电力是自然界中四种基本相互作用之一的电磁相互作用的宏观表现,也是物质保持稳定结构的重要原因。在原子内部,原子核内质子携带的正电荷与核外电子携带的负电荷之间的库仑引力,使电子围绕原子核做高速运动,维持了原子的稳定结构;而在分子层面,原子间通过得失电子或共用电子对形成化学键,其本质也是原子核对电子的库仑引力与电子之间、原子核之间库仑斥力达到平衡的结果。此外,库仑力在宏观现象中也随处可见,例如摩擦起电现象,其本质是不同物质的原子对电子的束缚能力不同,摩擦过程中电子从束缚能力较弱的物质转移到束缚能力较强的物质上,使前者因失去电子而带正电,后者因获得电子而带负电,从而产生静电现象。

随着科学技术的不断发展,人类对正电荷的研究与应用已从宏观层面深入到量子领域,展现出广阔的发展前景。在量子计算领域,科学家正探索利用带电量子比特(如基于半导体量子点中的电子或空穴)进行信息处理,其中正电荷载体的量子特性(如自旋、量子隧穿效应)成为实现量子计算的关键,与传统计算机相比,量子计算机在解决特定复杂问题(如大数分解、量子模拟)时具有巨大的效率优势,而正电荷载体的稳定性和操控精度则直接影响量子比特的相干时间和计算准确性。在新能源领域,除了锂离子电池的持续优化,基于正电荷传输的新型储能技术也在不断涌现,例如全固态电池通过采用固态电解质替代传统液态电解质,不仅提高了电池的安全性,还能有效改善正电荷离子的传输效率,进一步提升电池性能;此外,基于光生伏特效应的太阳能电池,其工作原理是利用半导体材料吸收光能后产生电子 – 空穴对(空穴带正电),再通过内建电场将电子和空穴分离,形成光生电流,随着对正电荷分离与传输机制研究的深入,太阳能电池的转换效率也在不断提升。

在基础科学研究领域,对正电荷的探索仍在不断突破认知边界。例如,在极端条件下(如超高温度、超高压力),物质的电结构会发生显著变化,正电荷载体的存在形式和运动规律可能呈现出新的特性,这些特性的研究有助于人类理解宇宙中恒星内部、行星内核等极端环境下的物理过程。此外,在反物质研究中,正电子作为电子的反粒子,其与正电荷相关的物理特性是探索反物质世界的重要窗口,尽管目前人类对反物质的研究仍处于初级阶段,但对正电荷在反物质体系中的行为研究,可能为揭示宇宙起源、物质与反物质不对称性等重大科学问题提供关键线索。未来,随着实验技术的不断进步和理论模型的持续完善,人类对正电荷的认知将更加深入,而这些认知成果也将不断转化为推动科技进步和社会发展的强大动力,那么在未来的科学探索中,正电荷还将为我们带来哪些意想不到的惊喜与突破呢?

常见问答

- 正电荷只能存在于质子中吗?

不是。除了原子核内的质子携带正电荷外,在特定条件下还存在其他正电荷载体,例如正电子(电子的反粒子),以及半导体材料中因电子缺失形成的 “空穴”,这些载体都表现出正电荷的特性,只是存在形式、稳定性和运动规律与质子有所不同。

- 电流的方向为什么规定为正电荷定向移动的方向?

这一规定源于早期电学研究。在当时的研究条件下,科学家尚未发现电子的存在,认为电流是由正电荷的定向移动形成的,因此将正电荷定向移动的方向规定为电流方向。尽管后来发现实际导体中形成电流的是电子(带负电)的反向移动,但为了保持电学理论和应用的一致性,这一规定被沿用至今。

- 正电荷和负电荷之间的相互作用有什么特点?

正电荷与负电荷之间的相互作用遵循库仑定律,同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。相互作用力的大小与两个电荷的电荷量乘积成正比,与它们之间距离的平方成反比,作用力的方向沿两个电荷的连线。这种相互作用是电磁相互作用的宏观表现,是维持原子、分子稳定结构以及产生众多电磁现象的基础。

- 在半导体材料中,“空穴” 为什么能表现出正电荷特性?

在半导体材料中,原子外层的电子处于特定的能带结构中。当半导体受到激发(如吸收光能、热能)时,价带中的电子会跃迁到导带,在价带中留下一个空位,这个空位被称为 “空穴”。由于空穴的存在,周围价带中的电子会填补这个空位,从宏观上看,就好像空穴在向相反方向移动,并且在电场作用下会定向移动,表现出与正电荷相似的运动特性,因此被视为正电荷载体。

- 正电荷在太阳能电池的工作过程中起到什么作用?

在太阳能电池中,正电荷载体(空穴)扮演着关键角色。当半导体材料吸收太阳光能后,会激发产生电子 – 空穴对(电子带负电,空穴带正电)。电池内部的内建电场会将电子和空穴分离,阻止它们重新复合,其中电子被推向负极,空穴被推向正极。在外部电路的连接下,电子会通过外部电路从负极流向正极,形成光生电流,而空穴则在正极与从外部电路流回的电子结合,完成整个电流回路,实现光能向电能的转化。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:正电荷:微观世界中的基础能量载体与科学探索 https://www.w10.cn/suitan/7549/