电与磁的相互作用是自然界中一种引人入胜的物理现象,电磁感应的发现更是揭开了二者之间深层关联的神秘面纱。这一现象不仅是电磁学领域的核心内容,更为人类利用能源、发展科技提供了坚实的理论支撑。从照亮城市的电力系统到便捷的无线充电设备,电磁感应的应用早已融入现代生活的各个角落。探索电磁感应的奥秘,既能理解其科学原理,也能明晰其对人类社会发展的深远影响。

电磁感应的发现历程:科学探索的璀璨篇章

电磁感应现象的发现是 19 世纪物理学领域的重大突破,凝聚了多位科学家的智慧与汗水。1820 年,奥斯特发现电流能够产生磁场,这一发现颠覆了人们对电与磁的传统认知,激发了科学界对 “磁能否产生电” 的广泛探索。

英国科学家迈克尔・法拉第是电磁感应现象的发现者。他从 1822 年开始致力于 “磁生电” 的研究,历经近十年的不懈实验,终于在 1831 年取得关键性进展。在一次实验中,他观察到当穿过闭合线圈的磁通量发生变化时,线圈中会出现电流。这一现象被命名为电磁感应,所产生的电流称为感应电流,对应的电动势则称为感应电动势。法拉第的发现首次证实了磁可以产生电,为电磁学的发展开辟了全新道路。

此后,詹姆斯・克拉克・麦克斯韦在法拉第研究的基础上,通过数学方法对电磁现象进行系统总结,建立了完整的电磁场理论,将电磁感应现象纳入统一的理论框架,进一步揭示了电磁现象的本质规律。电磁感应的发现,不仅具有重要的科学意义,更直接推动了发电机、变压器等电气设备的发明,引领人类迈入了电气化时代。

电磁感应的基本原理与核心定律

电磁感应现象的产生源于磁通量的变化,其规律可通过磁通量、法拉第电磁感应定律和楞次定律来准确描述,这些构成了电磁感应的理论基石。

磁通量是衡量磁场穿过某一面积的物理量,用符号 Φ 表示,单位为韦伯(Wb)。当磁场方向与面积垂直时,磁通量的大小等于磁感应强度 B 与面积 S 的乘积,即 Φ=B・S;若磁场方向与面积不垂直,则磁通量为磁感应强度在垂直于面积方向上的分量与面积的乘积。磁通量的变化是引发电磁感应的根本原因,这种变化可通过改变磁感应强度、线圈面积或线圈与磁场的夹角等方式实现。

法拉第电磁感应定律定量揭示了感应电动势与磁通量变化率之间的关系。该定律表明:闭合电路中感应电动势的大小,等于穿过这一电路的磁通量变化率的绝对值。其数学表达式为 E=|ΔΦ/Δt|,其中 E 为感应电动势,ΔΦ 为磁通量的变化量,Δt 为变化所用的时间。对于由 N 匝线圈组成的闭合电路,总感应电动势 E=N|ΔΦ/Δt|,因为每匝线圈产生的感应电动势会相互叠加。

楞次定律则明确了感应电流的方向规律。其内容为:感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。这一定律体现了自然界的 “惯性” 特征 —— 磁场的变化会受到感应电流产生的磁场的反抗。例如,当条形磁铁插入线圈时,穿过线圈的磁通量增加,线圈中感应电流的磁场会阻碍这一增加,与磁铁的磁场方向相反;当磁铁从线圈中拔出时,磁通量减少,感应电流的磁场则会阻碍减少,与磁铁的磁场方向相同。同时,楞次定律也印证了能量守恒定律在电磁感应现象中的适用性,感应电流的磁场阻碍磁通量变化的过程,本质上是其他形式的能量向电能转化的过程。

电磁感应的广泛应用领域

电磁感应现象在现代科技和生产生活中应用极为广泛,从电能的产生、传输到各类电子设备的运行,都离不开其原理的支撑。

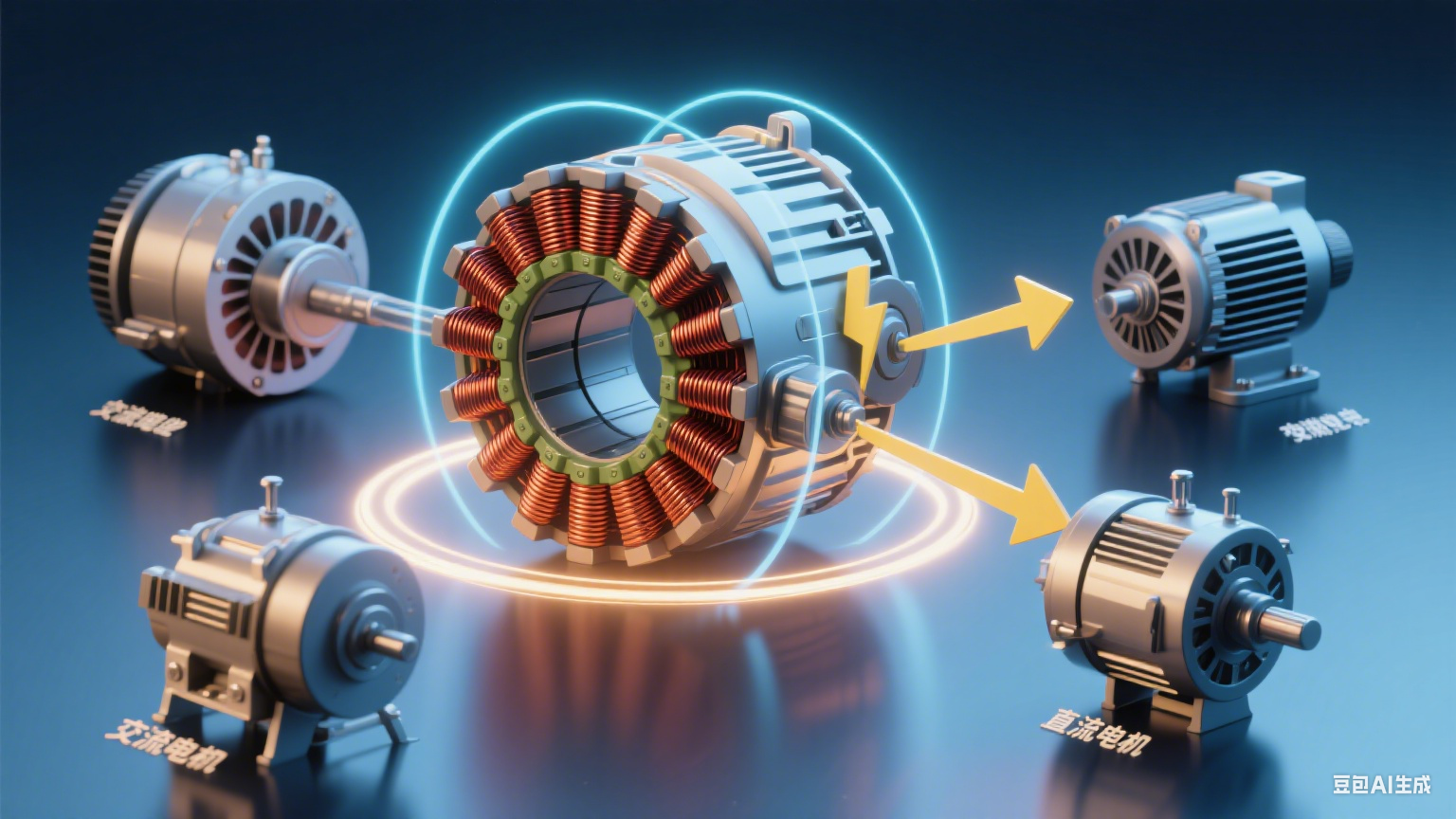

发电机是电磁感应最具代表性的应用之一。其工作原理是通过机械运动使线圈在磁场中转动,导致穿过线圈的磁通量发生周期性变化,从而在线圈中产生感应电动势,实现机械能向电能的转化。根据输出电流类型,发电机可分为交流发电机和直流发电机。交流发电机产生的交变电流,其感应电动势的大小和方向随时间周期性变化;直流发电机则借助换向器将交变电流转换为直流电。无论是火力、水力、风力还是核能发电,核心设备都是基于电磁感应原理工作的发电机,它们为人类社会提供了源源不断的电能。

变压器同样是利用电磁感应原理工作的关键电气设备,主要用于改变交流电压。它由铁芯和绕在铁芯上的原、副线圈组成,原线圈接电源,副线圈接负载。当原线圈通入交变电流时,会在铁芯中产生交变磁场,该磁场穿过副线圈使其中的磁通量发生变化,从而在副线圈中产生感应电动势。变压器的电压与线圈匝数成正比,即 U₁/U₂=N₁/N₂(U₁、U₂分别为原、副线圈电压,N₁、N₂分别为其匝数)。通过改变匝数比,可实现电压的升高或降低。变压器的发明解决了电能远距离传输中的损耗问题 —— 升压变压器提高电压以减少输电电流,降低线路损耗;到达用户端后,降压变压器再将电压降至适用范围。

在日常生活中,电磁感应的应用也十分常见。电磁炉便是利用电磁感应加热的厨具,其内部线圈通入交变电流产生交变磁场,当磁场穿过铁锅等导磁锅具时,锅具中会产生感应电流(涡流),涡流在锅具电阻作用下产生热量,实现加热食物的目的。这种加热方式效率高、速度快、安全性好,已成为现代厨房的常用设备。

无线充电技术也是电磁感应的重要应用。其原理是在充电底座(发射端)和设备(接收端)分别安装线圈,发射端线圈通入交变电流产生交变磁场,接收端线圈在交变磁场中产生感应电动势,实现电能的无线传输。目前,该技术已广泛应用于智能手机、智能手表、电动汽车等设备,为用户提供了便捷的充电方式。

电磁感应的实验验证与现象观察

通过简单实验可直观观察电磁感应现象,理解其产生条件和规律,这对于深入认识电磁感应原理至关重要。

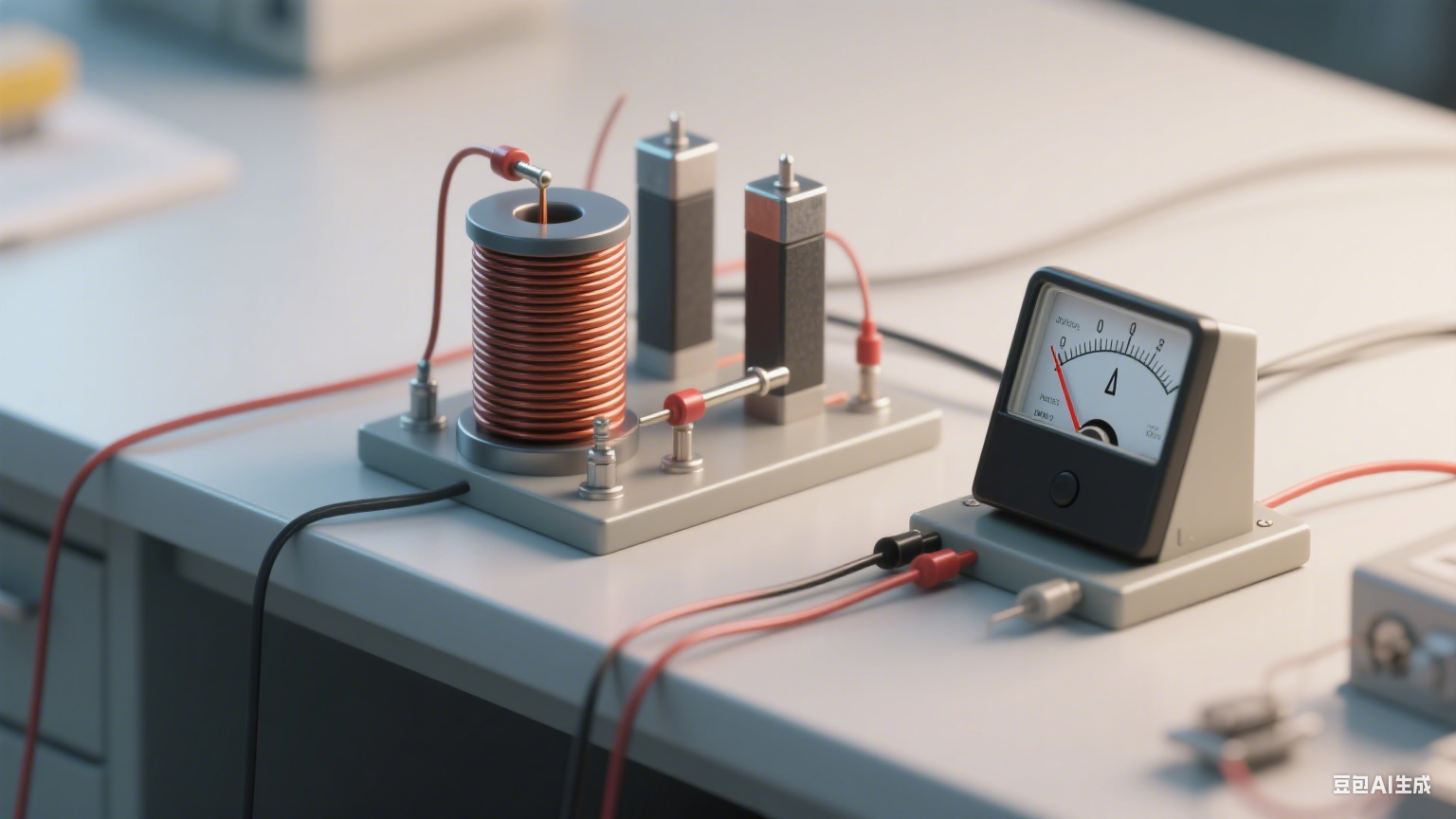

“导体切割磁感线实验” 是一个经典案例。将导体棒置于 U 形磁铁的磁场中,两端通过导线与灵敏电流计连接形成闭合回路。当导体棒在磁场中垂直于磁场方向运动时,电流计指针偏转,表明产生感应电流;当导体棒静止或沿磁场方向运动时,指针不偏转,无感应电流产生。这一实验表明,导体切割磁感线会产生感应电流,其本质是闭合回路的面积因导体运动发生变化,导致磁通量改变。

“线圈与磁铁相对运动实验” 也能清晰展示电磁感应现象。将线圈与灵敏电流计连接形成闭合回路,用条形磁铁插入或拔出线圈。插入时,电流计指针偏转,产生感应电流;磁铁在线圈中静止时,指针不偏转;拔出时,指针向相反方向偏转。该实验直接验证了磁通量变化是产生电磁感应的原因,且感应电流方向与磁通量变化方向相关,符合楞次定律。

涡流现象也是电磁感应的一种特殊表现。将金属片放在交变磁场中,金属片内部会产生闭合的感应电流,即涡流。由于金属片电阻较小,涡流往往较大,会产生显著热量。可通过实验观察:用绝缘线悬挂金属环,将交变磁场靠近,金属环会受磁场力作用运动;若将金属环切开缺口,无法形成闭合回路,便不会产生涡流,金属环也不会运动。这一实验既展示了涡流的存在,也说明了其产生需要闭合回路和磁通量变化的条件。

电磁感应现象深刻揭示了电与磁的内在联系,其原理是电磁场规律的重要组成部分。从法拉第的历史性发现到如今遍布生活的应用,电磁感应始终推动着人类科技的进步。无论是大规模的电能生产传输,还是小巧的电子设备运行,都离不开这一重要物理现象。了解其原理和应用,能让我们更好地认识身边的电磁世界,理解现代科技的发展基础,激发对物理学的探索兴趣和创新思维。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:电磁感应:磁生电的奇妙现象 https://www.w10.cn/suitan/726/