硬件制造是支撑现代科技世界运转的核心产业,小到一枚智能手表的芯片,大到航空航天领域的精密仪器,每一件触手可及的科技产品背后,都藏着一条复杂且严谨的制造链条。这条链条不仅串联起原材料开采、零件加工、组装测试等多个环节,更凝聚着无数工程师对精度的追求、对创新的探索,以及对用户需求的深度洞察。如今,随着消费电子、工业自动化、新能源等领域的快速发展,硬件制造行业正经历着从传统规模化生产向智能化、定制化转型的关键阶段,每一次技术突破都在重新定义产品的可能性,也让 “中国制造” 在全球产业链中的地位不断提升。

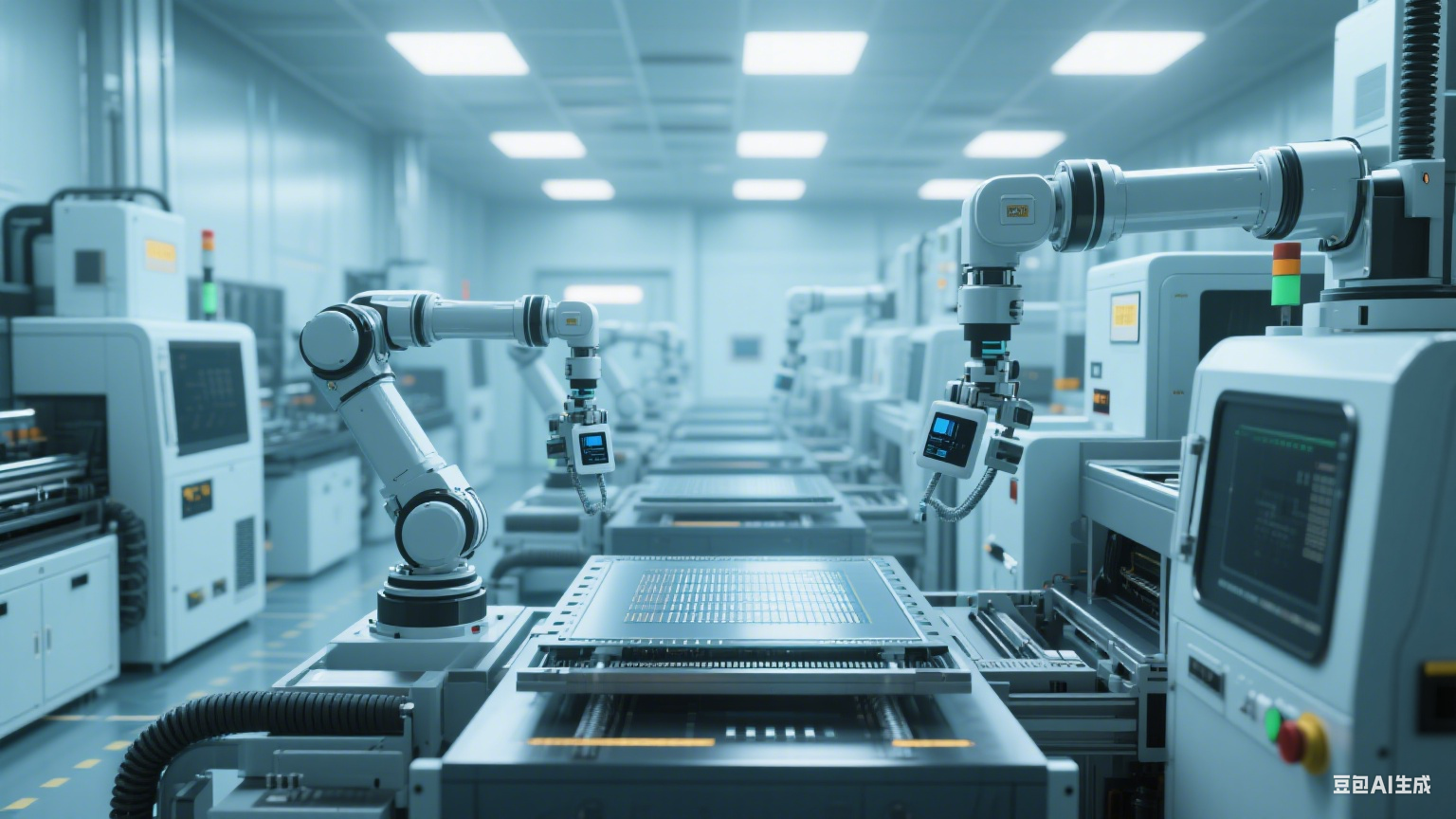

走进任何一家现代化硬件制造工厂,最先映入眼帘的往往不是密集的人工流水线,而是一排排整齐排列的自动化设备。这些设备搭载着高精度传感器与机械臂,能够以微米级的精度完成零件切割、打磨、焊接等操作,而这样的精度是人工操作难以企及的。在芯片制造车间,光刻机需要在硅片上刻画出纳米级的电路图案,每一步操作都要在无尘、恒温、恒湿的环境中进行,任何微小的杂质或温度波动都可能导致整个批次的产品报废。这种对细节的极致把控,正是硬件制造行业最显著的特点之一,也是产品性能与质量的核心保障。

硬件制造的流程远比想象中复杂,通常要经历产品设计、原型开发、供应链搭建、量产爬坡、质量检测等多个阶段,每个阶段都需要跨部门协作与严格的流程管控。在产品设计阶段,工业设计师需要结合用户体验与工程可行性,绘制出产品的外观与结构图纸;电子工程师则负责设计电路板与元器件选型,确保产品的性能与稳定性。以智能手机制造为例,一款新机型的设计往往需要耗时 6-12 个月,期间要完成上百次原型测试,调整屏幕尺寸、电池容量、摄像头模组等细节,直到所有参数都达到预设标准。

原型开发完成后,硬件制造便进入供应链搭建的关键环节。一款复杂的硬件产品往往需要数百个零部件,这些零部件可能来自不同国家的供应商,如何确保供应链的稳定性与零部件的一致性,成为制造企业面临的重要挑战。以笔记本电脑制造为例,其核心零部件如 CPU 来自英特尔或 AMD,屏幕可能采购自三星或京东方,内存与硬盘则由金士顿、西部数据等企业提供,而键盘、外壳等结构件则需要本地供应商定制生产。为了保障供应链顺畅,制造企业通常会与核心供应商签订长期合作协议,并建立备用供应商体系,以应对原材料价格波动、地缘政治变化等潜在风险。

当供应链搭建完成,硬件制造便进入量产爬坡阶段。这一阶段的目标是逐步提升生产效率,降低单位成本,同时确保产品质量的稳定性。在量产初期,生产线的产能通常较低,工人与设备需要经过一段时间的磨合,才能达到最佳生产状态。以智能手环制造为例,量产初期可能每天只能生产数千台,随着生产流程的优化、工人操作熟练度的提升,产能可能在 1-2 个月内提升至每天数万台。在这个过程中,制造企业需要不断优化生产流程,比如通过引入自动化测试设备,减少人工检测的时间与误差;通过调整生产线布局,缩短零部件的运输距离,提升生产效率。

质量检测是硬件制造全过程中不可或缺的环节,直接关系到产品的口碑与用户体验。不同类型的硬件产品,其检测标准与方法也存在差异。对于消费电子产品,常见的检测项目包括跌落测试、防水测试、高低温环境测试、续航测试等。以智能手机的跌落测试为例,测试人员会将手机从 1.5 米高的位置,以不同角度跌落到模拟地面的钢板上,观察手机屏幕是否碎裂、机身是否变形、功能是否正常;防水测试则会将手机放入不同深度的水中,浸泡一定时间后,检查手机是否出现进水故障。对于工业级硬件产品,检测标准则更为严格,比如工业机器人的关节部件,需要经过数万次的往复运动测试,确保其使用寿命达到数万小时以上。

随着科技的发展,智能化技术正逐渐渗透到硬件制造的各个环节,推动行业向智能制造转型。在生产车间,物联网技术的应用让设备之间能够实时互联,生产数据可以通过云端平台实时汇总与分析,管理人员能够随时掌握生产线的运行状态,及时发现并解决生产过程中的问题。比如,某汽车零部件制造企业通过在生产设备上安装传感器,实时采集设备的温度、振动、转速等数据,当数据出现异常时,系统会自动发出预警,维修人员可以及时进行检修,避免设备故障导致生产线停工。

人工智能技术在硬件制造中的应用也日益广泛,尤其在质量检测领域,AI 视觉检测设备能够凭借更高的精度与更快的速度,完成人工难以胜任的检测任务。传统的人工检测依赖于检测人员的经验与视力,容易出现漏检、误检的情况,而 AI 视觉检测设备则可以通过摄像头采集产品图像,利用深度学习算法识别产品表面的划痕、凹陷、色差等缺陷,检测精度可达微米级,检测速度更是人工的数十倍。目前,AI 视觉检测已广泛应用于半导体、显示屏、精密机械零件等领域,有效提升了产品的检测效率与质量稳定性。

除了智能化转型,绿色制造也成为硬件制造行业的发展趋势。随着全球环保意识的提升,制造企业开始重视生产过程中的节能减排与资源循环利用。在原材料选择上,越来越多的企业倾向于使用环保材料,比如采用可降解的塑料外壳、无铅焊接工艺等;在生产过程中,通过引入节能设备、优化空调与照明系统,降低工厂的能耗;在产品生命周期结束后,企业还会开展回收再利用工作,将废弃硬件产品中的金属、塑料等材料分离出来,重新加工成新的零部件,减少资源浪费与环境污染。以笔记本电脑制造企业为例,部分企业已实现了产品外壳材料的 100% 回收利用,既降低了生产成本,又减少了对环境的影响。

硬件制造行业的发展,不仅推动了科技产品的更新迭代,也为全球经济增长提供了重要支撑。从早期的机械制造到如今的智能硬件制造,行业的每一次变革都离不开技术创新与人才培养。未来,随着 5G、人工智能、物联网等新技术的不断发展,硬件制造行业还将迎来更多新的机遇与挑战。比如,柔性电子技术的突破可能会让硬件产品变得更加轻薄、可弯曲,为可穿戴设备、柔性显示屏等新产品的发展开辟新的空间;而量子计算技术的成熟,则可能会对芯片制造工艺提出更高的要求,推动半导体制造技术向更先进的制程节点迈进。

对于硬件制造企业而言,如何在技术快速迭代的浪潮中保持竞争力,如何平衡创新与成本、质量与效率的关系,如何应对全球供应链的不确定性,都是需要持续思考与探索的问题。而对于消费者来说,硬件制造行业的发展意味着将有更多性能更优、体验更好、价格更亲民的产品走进生活,改变人们的工作与生活方式。或许在不久的将来,我们身边的硬件产品会变得更加智能、更加环保,甚至能够根据个人需求进行个性化定制,而这一切的实现,都离不开硬件制造行业的持续创新与发展。

硬件制造常见问答

- 硬件制造过程中,为什么要进行多次原型测试?

答:多次原型测试是为了验证产品设计的可行性与稳定性,及时发现设计中存在的问题,比如结构强度不足、电路兼容性差、散热性能不佳等。通过原型测试,工程师可以在量产前对产品进行优化调整,避免量产阶段出现大规模质量问题,降低生产成本与时间成本。

- 自动化生产线在硬件制造中的优势是什么?

答:自动化生产线的优势主要包括三个方面:一是提升生产精度,机械臂与自动化设备可实现微米级操作,减少人工操作的误差;二是提高生产效率,自动化设备可 24 小时连续工作,大幅提升产能;三是降低人工成本,减少对熟练工人的依赖,同时降低人工操作过程中的安全风险。

- 硬件产品的质量检测标准是如何制定的?

答:硬件产品的质量检测标准通常由行业协会、国家监管部门或企业自身制定,制定依据包括产品的使用场景、用户需求、安全规范等。比如消费电子产品的检测标准会参考国际电工委员会(IEC)、美国保险商试验所(UL)等机构的规范,而工业级产品则会遵循更严格的行业标准,确保产品在复杂工业环境中稳定运行。

- 供应链不稳定对硬件制造会产生哪些影响?

答:供应链不稳定可能导致零部件供应短缺,使生产线被迫停工,延误产品交付时间;还可能导致零部件价格上涨,增加产品的生产成本;此外,若无法及时找到替代供应商,可能会被迫使用不符合标准的零部件,影响产品质量与稳定性,进而损害企业的品牌形象。

- 绿色制造在硬件制造中的具体体现有哪些?

答:绿色制造在硬件制造中的体现包括使用环保原材料,如无铅、无汞的元器件,可降解的包装材料;优化生产工艺,采用节能设备与清洁能源,减少生产过程中的废水、废气、废渣排放;开展产品回收与再利用,将废弃硬件中的有用材料分离出来,重新用于新产品的制造,实现资源循环利用。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:硬件制造:从精密零件到智能产品的诞生之旅 https://www.w10.cn/suitan/6599/