物理学科始终以探索自然规律为核心,从宏观的天体运行到微观的粒子运动,每一项发现都在推动人类对世界的认知边界。在众多物理现象中,光的折射是人们日常生活中常见却又蕴含深刻原理的现象之一。它不仅解释了水中筷子 “弯折”、海市蜃楼等奇妙景象,更成为现代光学技术发展的重要理论基础。理解光的折射规律,不仅能帮助我们读懂自然现象,还能深入体会物理学科对技术进步的关键支撑作用。

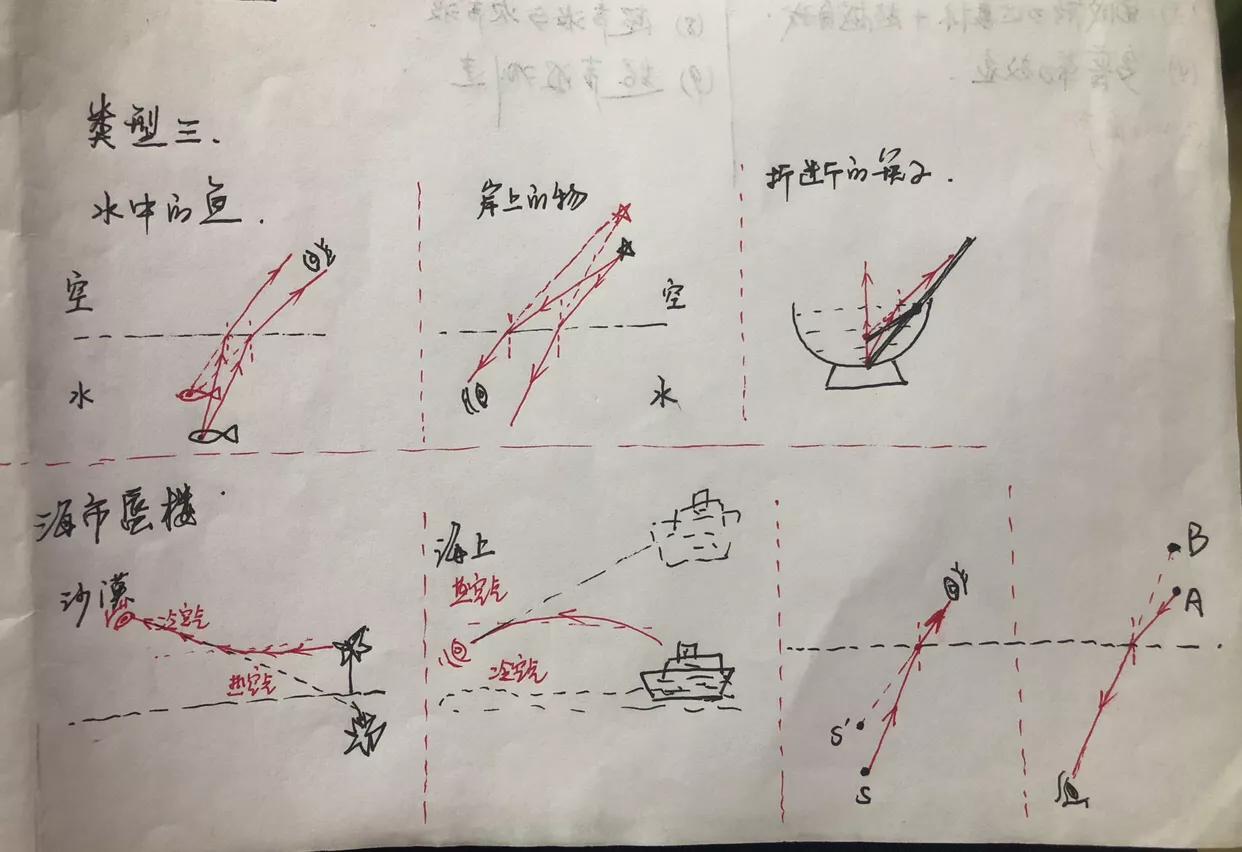

当光线从一种透明介质进入另一种透明介质时,传播方向会发生改变,这种现象便是光的折射。比如将一根直筷子斜插入盛水的玻璃杯中,从侧面观察会发现筷子在水面处出现明显 “弯折”,这一现象正是光的折射最直观的体现。深入分析可知,光线在不同介质中的传播速度存在差异,而传播速度的变化会导致其传播方向随之调整,这一过程遵循着严格的物理规律,即折射定律。折射定律明确指出,折射光线、入射光线和法线在同一平面内,折射光线和入射光线分别位于法线两侧,且入射角的正弦值与折射角的正弦值之比等于两种介质的折射率之比。这一定律的提出,为人类定量研究光的折射现象提供了精准的理论依据,也为后续光学领域的诸多创新奠定了基础。

折射率作为描述介质光学性质的重要物理量,其大小与介质的成分、密度以及光的波长密切相关。在相同条件下,不同介质的折射率存在显著差异,例如空气的折射率约为 1.0003,水的折射率约为 1.333,玻璃的折射率则在 1.5 至 1.9 之间不等。这种折射率的差异是导致光的折射现象产生的根本原因,当光线从折射率较小的介质(如空气)进入折射率较大的介质(如水)时,会向法线方向偏折,折射角小于入射角;反之,当光线从折射率较大的介质进入折射率较小的介质时,会远离法线方向偏折,折射角大于入射角。这一规律在实际生活中有着广泛的应用,比如眼镜的设计便是基于不同介质折射率的差异,通过合理选择镜片材料并调整其形状,使光线经过折射后能够准确聚焦在视网膜上,从而帮助近视或远视患者看清物体。

在光学仪器领域,光的折射原理更是发挥着不可替代的作用。显微镜、望远镜、照相机等常见的光学设备,其核心部件透镜的工作机制均依赖于光的折射。以显微镜为例,物镜和目镜都是由具有特定折射率的光学玻璃制成的透镜,当光线穿过被观察的微小物体后,经过物镜折射形成放大的实像,随后该实像再经过目镜的折射进一步放大,最终形成人眼能够清晰观察到的虚像。通过合理设计透镜的曲率和折射率,显微镜能够将微小物体放大数千倍甚至数万倍,为生物学、医学等领域的研究提供了重要的观测工具。同样,照相机的镜头由多组透镜组成,通过精确控制光线在不同透镜间的折射路径,能够将外界景物清晰地成像在感光元件上,从而实现图像的捕捉与记录。

除了在人工光学设备中的应用,光的折射现象在自然界中也扮演着重要角色,海市蜃楼便是最为典型的例子之一。在炎热的夏季,沙漠或柏油路面上有时会出现远处物体的虚像,仿佛水面倒影一般,这便是海市蜃楼的一种表现形式,称为 “下蜃景”。其形成原因是近地面空气因温度较高而密度较小,折射率较低,而上方空气温度较低、密度较大,折射率较高,导致光线在不同密度的空气层中发生连续折射,最终形成远处物体的虚像。与之相对,在寒冷的海面或极地地区,有时会出现 “上蜃景”,即远处物体的虚像出现在实际物体的上方,这是由于近地面空气温度较低、密度较大、折射率较高,上方空气温度较高、密度较小、折射率较低,光线折射路径与 “下蜃景” 相反所致。海市蜃楼现象看似神奇,实则是光的折射规律在特定大气条件下的必然结果,它不仅让人们感受到自然的奇妙,更印证了物理规律的普遍性与客观性。

随着科技的不断发展,人类对光的折射原理的应用也在不断拓展和深化。在光纤通信领域,光的折射原理与全反射现象相结合,实现了光信号的长距离高效传输。光纤的核心部分是由高折射率的玻璃或塑料制成的纤芯,周围包裹着低折射率的包层,当光信号以一定角度从纤芯射向包层时,会发生全反射现象,光线始终在纤芯内部传播,不会泄露到包层之外,从而实现了光信号的低损耗传输。与传统的电缆通信相比,光纤通信具有传输速度快、容量大、抗干扰能力强等显著优势,已成为现代通信网络的核心传输方式,支撑着互联网、移动通信等领域的快速发展。此外,在激光技术、光学传感、3D 成像等新兴领域,光的折射原理也在不断催生新的技术突破,为科技进步和社会发展注入新的动力。

从日常生活中的简单现象到高精尖的科技应用,光的折射原理始终贯穿其中,展现出物理学科强大的实用价值与深远的探索意义。随着人类对自然规律的认知不断深入,未来或许还会发现光的折射更多未知的特性,也会探索出更多基于这一原理的创新应用。那么,在未来的科技发展中,光的折射原理还能为人类社会带来哪些新的突破?这一问题的答案,正等待着更多科研工作者与物理爱好者去探索和发现。

常见问答

- 问:不同颜色的光在同一介质中的折射程度是否相同?

答:不同颜色的光在同一介质中的折射程度不同。因为不同颜色的光波长不同,而介质的折射率会随光的波长变化,波长较短的光(如紫光)折射率较大,折射程度更明显;波长较长的光(如红光)折射率较小,折射程度相对较弱,这也是雨后彩虹形成的重要原因之一。

- 问:光的折射现象是否会影响我们对物体位置的判断?

答:会。由于光的折射,我们看到的水中物体实际位置会比视觉位置更深。例如,当我们观察水中的鱼时,鱼反射的光线从水中进入空气发生折射,折射光线远离法线,人眼逆着折射光线看去,会觉得鱼的位置比实际位置偏高,这也是渔民叉鱼时需要瞄准鱼下方的原因。

- 问:老花镜和近视镜的工作原理是否都与光的折射有关?

答:是的。老花镜属于凸透镜,其镜片中间厚、边缘薄,对光线具有会聚作用,通过光的折射使原本成像在视网膜后方的光线前移,聚焦在视网膜上,从而帮助老花眼患者看清近处物体;近视镜属于凹透镜,镜片中间薄、边缘厚,对光线具有发散作用,通过光的折射使原本成像在视网膜前方的光线后移,聚焦在视网膜上,帮助近视患者看清远处物体。

- 问:光从一种介质进入另一种介质时,是否一定会发生折射现象?

答:不一定。当光线垂直于两种介质的分界面入射时,入射角为 0°,根据折射定律,折射角也为 0°,此时光线的传播方向不会发生改变,即不发生折射现象,只会在分界面处发生少量反射。只有当光线斜射进入另一种介质时,才会发生明显的折射现象。

- 问:在光纤通信中,光信号为什么能在光纤内长距离传输而不泄露?

答:这是因为光纤利用了光的全反射现象,而全反射的产生基于光的折射规律。当光信号从光纤的纤芯(高折射率介质)射向包层(低折射率介质)时,若入射角大于临界角,光线会在纤芯与包层的分界面上发生全反射,全部光线反射回纤芯内部,不会折射到包层中,从而实现光信号在纤芯内的长距离低损耗传输。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:光的折射:解密光线弯折背后的物理世界 https://www.w10.cn/suitan/6316/