建筑从来不是孤立的存在,它像一本立体的书,每一处细节都承载着人类对生活的理解、对文化的传承以及对自然的回应。从原始部落的洞穴居所到现代都市的摩天大楼,从江南水乡的白墙黛瓦到地中海沿岸的红顶小楼,不同地域、不同时代的建筑,都在用自己的语言讲述着独特的故事。这些故事里,有人们对遮风挡雨的基本需求,有对美学追求的不懈探索,也有对社会结构和生活方式的深刻映射。理解建筑,便是理解人类文明发展中那些具体而微的印记,感受人类在与自然互动、与社会共生过程中留下的智慧结晶。

建筑的核心价值首先体现在功能的实用性上,每一栋建筑的诞生,都以满足特定的使用需求为起点。住宅需要为人们提供安全、舒适的居住空间,因此在设计中会充分考虑采光、通风、隔音等要素 —— 卧室通常朝向阳光充足的方向,以保证白天的自然光照;厨房会靠近餐厅,方便食材的传递与用餐;卫生间则会注重干湿分离,提升使用的便捷性与卫生程度。公共建筑的功能需求更为多样,图书馆需要安静的阅读区域和合理的藏书空间布局,书架的高度、间距会根据人体工程学设计,让读者取书更省力,阅读区的桌椅摆放则会避免相互干扰;医院则需要划分出诊疗区、住院区、急诊区等不同功能区域,各区域之间的通道设计要便捷,确保病患能快速到达相应科室,同时还要考虑到医疗设备的摆放与使用需求,比如手术室需要足够的空间容纳手术器械,且要具备严格的无菌环境。

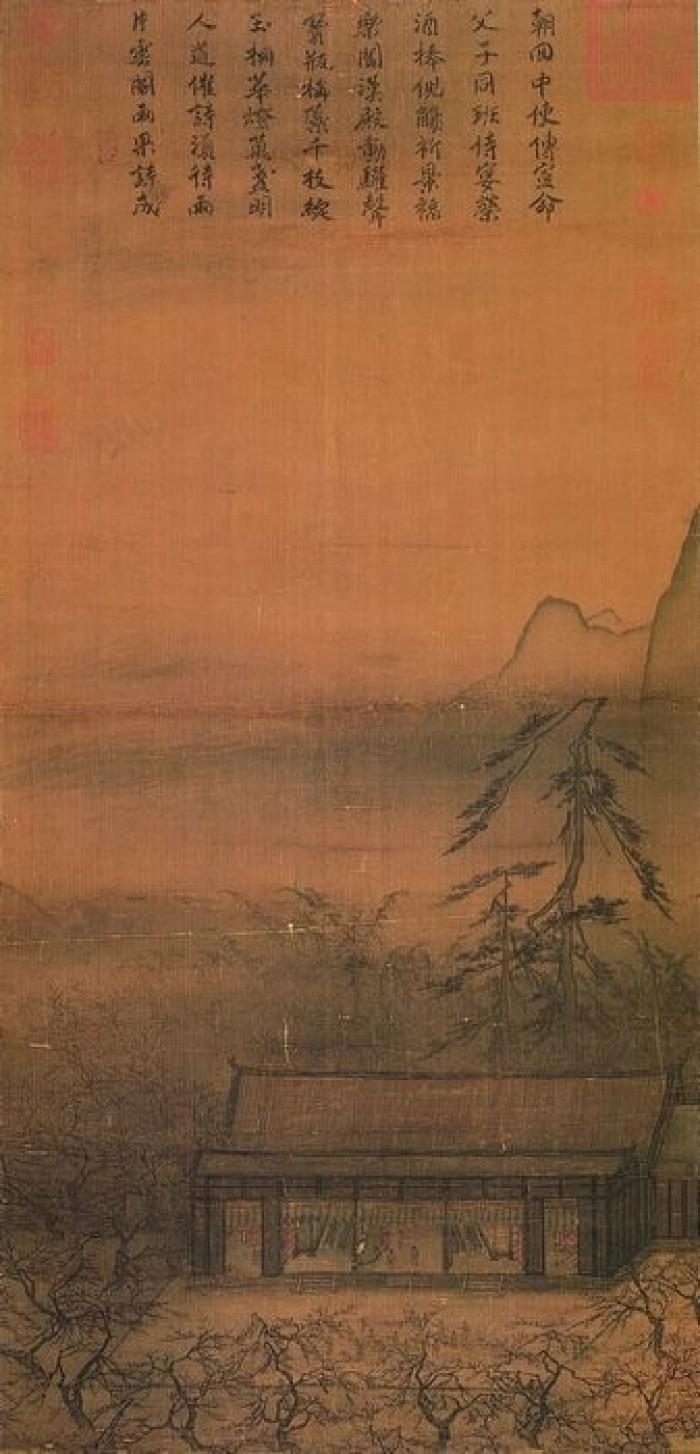

除了实用性,建筑还承载着丰富的文化内涵,是地域文化与时代精神的直观体现。在中国传统建筑中,四合院便是极具代表性的文化符号。它以中轴线为对称中心,将正房、厢房、倒座房等建筑有序排列,形成封闭而规整的院落空间。这种布局不仅符合中国传统社会 “尊卑有序” 的伦理观念 —— 正房通常由家中长辈居住,体现了对长辈的尊重;厢房则供晚辈居住,符合家族内部的等级秩序,还蕴含着 “天人合一” 的哲学思想,院落空间既可以遮挡外界的喧嚣,又能让人们感受到四季的变化,清晨可在院中感受朝阳初升,傍晚能欣赏落日余晖,雨天聆听雨滴落在屋檐上的声响,这种与自然亲密接触的居住体验,正是传统中国人对理想生活的追求。而在欧洲,哥特式建筑则展现出截然不同的文化气质,巴黎圣母院便是哥特式建筑的经典之作。它以高耸的尖塔、尖拱券和肋架券结构为主要特征,建筑整体向上延伸,给人以强烈的升腾感,这种设计与中世纪欧洲的宗教文化密切相关,当时人们认为高耸的建筑能够拉近与上帝的距离,表达对宗教信仰的虔诚。同时,哥特式建筑的彩色玻璃窗也是其文化内涵的重要体现,这些玻璃窗上绘制着圣经故事,通过阳光的照射,将色彩与图案投射到教堂内部,营造出神秘而庄严的氛围,让进入教堂的人们仿佛置身于宗教故事的场景之中,加深对宗教教义的理解与信仰。

建筑的材料选择与结构设计,不仅影响着建筑的外观与使用寿命,更体现了人类适应自然、利用自然的智慧。在寒冷的北方地区,建筑多采用厚重的墙体和保温性能较好的材料,比如砖、石以及现代的保温板等。厚重的墙体能够有效阻挡外界的冷空气进入室内,减少室内热量的散失,而保温板则能进一步提升建筑的保温效果,让室内在冬季保持温暖舒适的温度。以东北的传统民居为例,其墙体厚度通常比南方民居厚很多,有的甚至达到一砖半或两砖的厚度,屋顶也会铺设保温性能较好的瓦片,并在瓦片下铺设保温层,同时窗户会安装双层玻璃,这些设计都是为了应对北方严寒的气候条件。而在炎热多雨的南方地区,建筑材料与结构设计则更注重通风散热与防雨防潮。南方传统的吊脚楼便是典型代表,它多建在依山傍水的地方,房屋的底层架空,这样的设计一方面可以避免地面的潮气侵入室内,另一方面,架空的底层形成了空气流通的通道,有利于空气的对流,带走室内的热量,起到降温的作用。吊脚楼的屋顶通常采用倾斜度较大的坡屋顶,并且覆盖着防水性能较好的瓦片,这种设计能够让雨水快速流下,避免雨水在屋顶堆积导致渗漏。此外,南方民居的窗户通常较大,且多设置纱窗,既有利于室内外空气的流通,又能防止蚊虫进入,这些设计都是南方人民在长期适应炎热多雨气候过程中总结出的智慧结晶。

不同类型的建筑,在设计上会根据其特定的使用场景与需求,展现出独特的特点。商业建筑如购物中心,其设计核心在于吸引顾客并方便顾客购物。购物中心通常会设置宽敞的入口和中庭,中庭的设计不仅能够增强建筑的空间感,还能作为人流的集散中心,引导顾客前往各个商铺。同时,购物中心的内部通道设计会尽量做到四通八达,让顾客能够轻松到达每一个区域,商铺的布局也会根据商品类型进行分类,比如将服装类商铺集中在一个区域,餐饮类商铺集中在另一个区域,方便顾客根据自己的需求选择。此外,购物中心还会注重环境的营造,通过灯光、绿植、装饰等元素提升购物氛围,比如在中庭摆放大型的装饰景观,在通道两侧设置绿植,使用温暖柔和的灯光照亮商铺橱窗,吸引顾客的注意力。而文化建筑如博物馆,其设计则更注重文物的保护与展示,以及为观众提供良好的参观体验。博物馆的展厅会根据文物的类型和保护需求,控制温度、湿度和光照条件,比如对于纸质文物、丝织品等对光照敏感的文物,展厅会采用低照度的灯光,并且避免阳光直射;对于需要特定温度和湿度环境的文物,展厅会配备恒温恒湿设备,确保文物能够得到妥善保护。展厅的布局会按照一定的逻辑顺序,比如时间顺序、主题顺序等,引导观众有序参观,同时会设置说明牌、多媒体设备等,为观众提供文物的相关信息,帮助观众更好地了解文物背后的历史与文化。

建筑与自然的和谐共生,是现代建筑设计中越来越受重视的理念,也是人类可持续发展的必然要求。许多建筑在设计过程中,会充分利用自然资源,减少对环境的破坏。比如,利用太阳能发电为建筑提供能源,在建筑屋顶或墙面安装太阳能光伏板,将太阳能转化为电能,满足建筑内部的照明、电器使用等需求,减少对传统化石能源的依赖,降低碳排放。有些建筑会设计雨水回收系统,通过收集屋顶、地面的雨水,经过过滤、净化等处理后,用于建筑的绿化灌溉、卫生间冲水等,提高水资源的利用率,缓解水资源短缺的问题。在建筑的绿化方面,垂直绿化和屋顶绿化成为常见的设计方式。垂直绿化是在建筑的墙面种植植物,不仅能够美化建筑外观,还能起到降温、净化空气的作用,夏季植物可以遮挡阳光,减少建筑吸收的热量,降低室内温度,减少空调的使用;冬季植物的枯枝落叶可以形成一层保温层,帮助建筑保暖。屋顶绿化则是在建筑屋顶种植植物,除了具有降温、净化空气的功能外,还能增加城市的绿化面积,改善城市的生态环境,缓解城市热岛效应。比如,有些城市的办公楼屋顶会种植草坪、花卉等植物,不仅为员工提供了一个休闲放松的空间,还为城市增添了一抹绿色。

建筑的美感并非单一的标准,而是体现在形式、比例、色彩、细节等多个方面的和谐统一。在形式上,有的建筑追求简洁大气的线条,以简单的几何形状构成建筑的主体,比如现代主义建筑常采用矩形、立方体等简单的几何形态,通过线条的简洁与流畅,展现出理性与秩序之美;有的建筑则注重曲线的运用,以柔和的曲线营造出灵动、优雅的氛围,比如悉尼歌剧院,其外观由一系列洁白的壳片组成,这些壳片的曲线优美流畅,像一组即将展翅飞翔的白鸽,给人以强烈的视觉冲击和美的享受。在比例方面,优秀的建筑会遵循一定的比例法则,让建筑的各个部分之间保持协调的关系。比如古希腊的帕特农神庙,其柱式的高度、直径与柱间距之间,以及神庙的长、宽、高之间,都有着严格的比例关系,这种比例关系让建筑看起来庄重、和谐,具有永恒的美感。在色彩上,建筑的色彩选择会根据其功能、文化背景和周边环境来确定。住宅建筑的色彩通常较为柔和、温馨,如米白色、浅灰色、淡黄色等,给人以舒适、亲切的感觉;商业建筑的色彩则可能更加鲜艳、醒目,以吸引顾客的注意力,如红色、橙色等;而宗教建筑的色彩则多以庄重、肃穆的颜色为主,如黑色、深棕色等,营造出神圣的氛围。在细节上,建筑的装饰元素往往是展现美感的关键,比如中国传统建筑中的雕梁画栋,在梁、柱、门窗等部位雕刻精美的图案,如龙凤、花鸟、山水等,这些图案不仅具有装饰作用,还蕴含着吉祥的寓意;欧洲古典建筑中的柱式装饰,如多立克柱式的简洁凹槽、爱奥尼柱式的涡卷装饰、科林斯柱式的茛苕叶装饰等,都展现出独特的艺术魅力,让建筑在细节处彰显美感。

从历史的角度回望,每一栋历经岁月洗礼的建筑,都是历史的见证者,它们默默矗立在时光的长河中,记录着时代的变迁与人类的发展。埃及的金字塔,作为古埃及法老的陵墓,不仅展现了古埃及人高超的建筑技术 —— 金字塔由数百万块巨大的石块组成,每块石块重达数吨,古埃及人在没有现代机械设备的情况下,通过人力和简单的工具将这些石块精准地堆砌在一起,形成了结构稳固、形态庄严的金字塔,其误差之小令人惊叹,更承载着古埃及的宗教信仰与社会制度,金字塔的选址、朝向以及内部结构,都与古埃及人对死后世界的想象和对太阳神的崇拜密切相关,它见证了古埃及文明的辉煌与衰落。中国的长城,作为世界上最长的古代军事防御工程,它跨越山川河流,蜿蜒在广袤的土地上,每一段长城都凝聚着古代劳动人民的汗水与智慧,长城的城墙、烽火台、关隘等设计,都体现了古代军事防御的思想,它不仅是中国古代军事技术的结晶,更见证了中国历史上不同朝代的兴衰更替,以及中原地区与边疆民族之间的交流与融合。这些历史建筑,如今已成为人类共同的文化遗产,它们不仅为我们研究历史提供了珍贵的实物资料,更让我们在欣赏其建筑之美的同时,感受到历史的厚重与文明的传承。

建筑,作为人类文明的重要组成部分,它既满足着人们的物质需求,又承载着人们的精神追求;既反映着特定时代的技术水平,又蕴含着深厚的文化底蕴。从满足基本居住需求的简易房屋,到彰显文化特色的地标建筑,从适应自然环境的传统民居,到追求可持续发展的现代建筑,建筑始终在不断发展与演变,但其核心始终是为人类创造更美好的生活空间。了解建筑背后的故事与智慧,不仅能够让我们更好地欣赏建筑之美,更能让我们在面对未来的建筑设计与城市发展时,始终保持对自然的敬畏、对文化的尊重,以及对人类生活需求的关注,让建筑真正成为人与自然、人与社会和谐共生的纽带。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:凝固的艺术:建筑背后的多维世界 https://www.w10.cn/suitan/4243/