当超市货架上印有 “再生材料制作” 的包装越来越常见,当旧衣物回收箱出现在更多社区角落,当企业开始将生产废料转化为新的原材料,一种与传统经济模式截然不同的发展路径正悄然融入生活的各个角落。这种被称为循环经济的模式,不再遵循 “开采 – 生产 – 消费 – 废弃” 的单向线性流程,而是通过设计、生产、消费、回收等环节的系统性重塑,让资源能够在经济体系中持续循环流动,最大限度减少浪费与环境负担。它并非简单的 “垃圾回收再利用”,而是从产品研发之初就考虑全生命周期的可持续性,将环保理念渗透到产业链的每一个细节,最终实现经济发展与生态保护的协同共生。

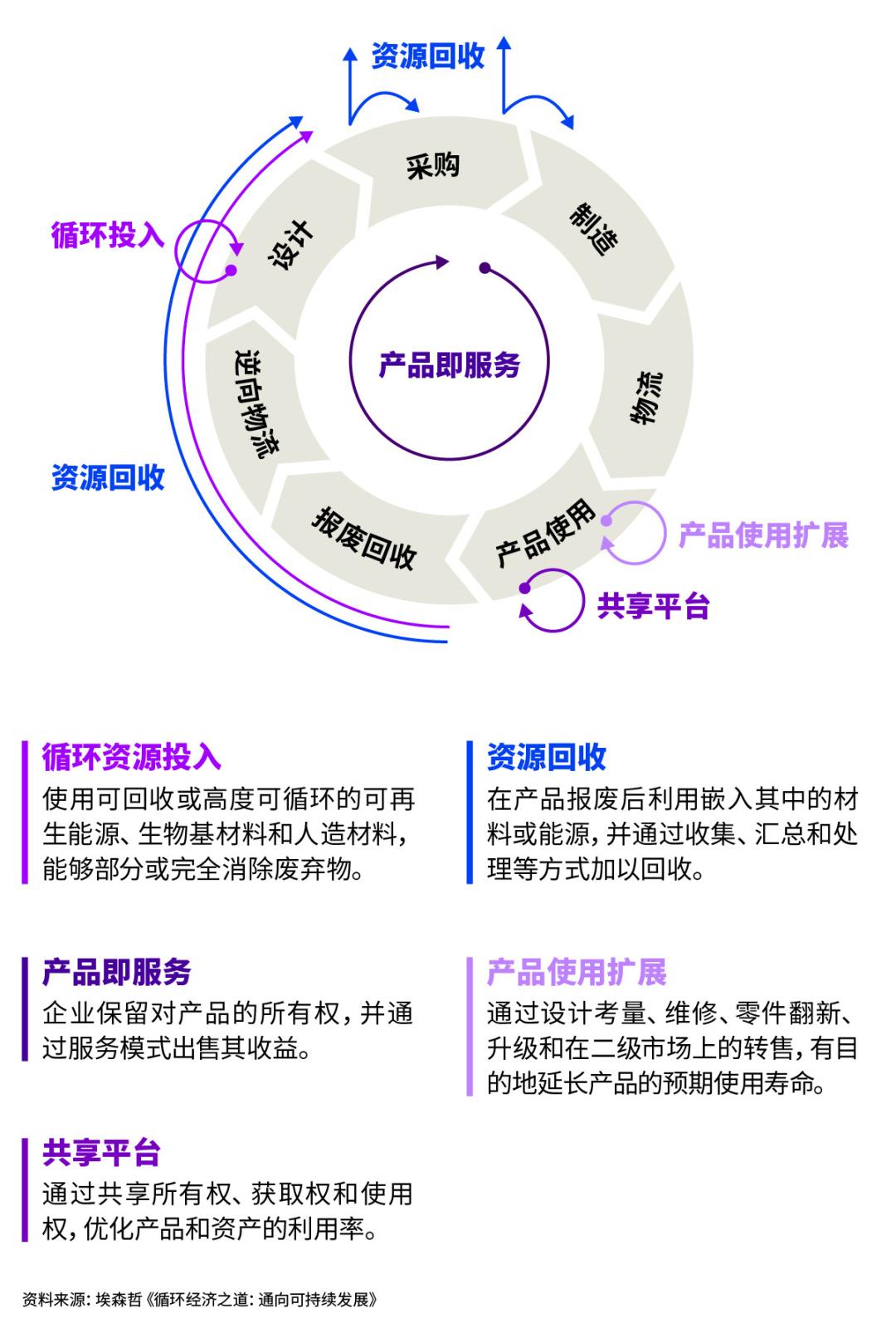

循环经济的核心逻辑,在于打破资源 “一次性使用” 的魔咒,构建 “资源 – 产品 – 再生资源” 的闭环系统。在产品设计阶段,企业会优先选择可降解、可回收或可重复使用的材料,同时优化产品结构,方便后续拆解与零部件复用。例如,某家电企业推出的模块化电视,屏幕、主板、音响等部件可独立拆卸更换,当某个部件出现故障时,用户无需更换整台电视,只需替换损坏模块,既降低了消费成本,也减少了电子垃圾的产生。生产过程中,企业通过工艺改进减少废料排放,同时将产生的边角料或副产品转化为其他产业的原材料,比如家具厂的木屑可用于生产人造板材,服装厂的布料余料能加工成玩具填充物。这种 “变废为宝” 的思路,让原本可能被丢弃的废弃物重新获得价值,形成产业链内部的资源循环。

进入消费环节,循环经济倡导理性消费与绿色生活方式,鼓励消费者选择耐用、可维修、可回收的产品,减少一次性用品的使用。越来越多的城市推出 “以旧换新” 政策,覆盖家电、手机、家具等多个品类,既降低了消费者更换新产品的成本,也为旧产品的回收利用搭建了便捷渠道。社区层面,旧物交换市集、衣物捐赠箱、书籍循环驿站等形式不断涌现,让闲置物品在邻里间重新流通,延长其使用周期。例如,某社区每月举办一次 “旧物置换会”,居民可将家中不再需要的玩具、厨具、装饰品等带到现场,与其他居民交换所需物品,不仅减少了垃圾产生,还增进了邻里间的互动与信任。这种消费理念的转变,不仅是个人生活习惯的调整,更是推动循环经济落地的重要社会基础。

在产业回收与再生环节,技术创新扮演着关键角色,为资源的高效循环提供了有力支撑。针对电子废弃物,专业回收企业通过先进的拆解技术,将电路板中的金、银、铜等贵金属提取出来,重新用于电子元件生产;对于塑料废弃物,化学再生技术可将其分解为小分子原料,用于制造新的塑料产品,打破了传统物理回收中塑料品质下降的 “降级循环” 困境。在建筑领域,建筑垃圾回收利用技术日益成熟,破碎后的混凝土可加工成再生骨料,用于铺设道路、制作新型墙体材料等;废旧钢材经过除锈、熔炼等工艺处理后,可重新用于钢铁生产,相比使用铁矿石炼钢,可大幅减少能源消耗与二氧化碳排放。据相关数据显示,每回收 1 吨废钢,可节省 1.7 吨铁矿石、0.6 吨焦炭、0.2 吨石灰石,同时减少 1.6 吨二氧化碳排放。这些技术的应用,不仅提升了资源的回收利用率,也为相关产业创造了新的经济增长点。

循环经济的发展,还催生了一批新型商业模式,改变了传统的 “所有权交易” 模式,转向 “使用权共享”。共享经济作为其中的重要表现形式,通过整合闲置资源,提高资源使用效率,减少不必要的生产与消费。例如,共享单车、共享汽车通过按需使用的模式,减少了私人汽车的保有量,缓解了城市交通拥堵与停车压力,同时降低了汽车生产过程中的资源消耗与环境污染;共享办公空间通过灵活的租赁方式,让企业无需长期租用固定办公场地,减少了办公资源的浪费;共享充电宝、共享雨伞等小额共享服务,则解决了消费者在出行过程中的临时需求,避免了个人购买后闲置造成的资源浪费。此外,产品服务系统(PSS)模式也逐渐兴起,企业不再仅仅销售产品,而是通过提供 “产品 + 服务” 的组合,确保产品的长期使用与高效循环。例如,某服装品牌推出 “衣物租赁服务”,消费者只需支付一定的月租费,即可定期更换服装,衣物使用周期结束后由品牌回收清洗、维修,再重新投入租赁循环,既满足了消费者对服装多样性的需求,又减少了服装生产带来的资源消耗与环境污染。

从宏观层面来看,循环经济对推动经济结构转型、实现可持续发展具有重要意义。传统线性经济模式下,经济增长高度依赖自然资源的大量投入,随着资源短缺问题日益凸显、环境压力不断加大,这种模式的不可持续性逐渐显现。而循环经济通过优化资源配置、提高资源利用效率,能够在减少资源消耗与环境负担的同时,推动经济持续增长。对于资源依赖型地区而言,发展循环经济有助于摆脱 “资源枯竭型经济陷阱”,培育新的产业优势。例如,某资源型城市在煤炭资源逐渐枯竭后,大力发展煤矸石、粉煤灰等废弃物的回收利用产业,形成了以新型建材、节能环保设备制造为核心的产业集群,实现了经济结构的成功转型。同时,循环经济的发展还能创造大量就业机会,从废弃物回收、分类、运输到再生资源加工、新型产品研发等环节,都需要大量劳动力投入,为社会就业提供了新的空间。

在农业领域,循环经济的理念同样得到广泛应用,形成了 “种养结合、生态循环” 的农业发展模式。传统农业生产中,农田产生的秸秆、畜禽养殖产生的粪便等往往被当作废弃物丢弃或随意排放,不仅造成资源浪费,还可能引发环境污染。而循环农业通过构建 “秸秆还田 – 畜禽养殖 – 粪便发酵 – 沼气利用 – 沼渣还田” 的生态链条,实现了农业资源的内部循环。例如,农户将农田中的秸秆粉碎后还田,增加土壤肥力;养殖过程中产生的畜禽粪便,通过沼气池发酵产生沼气,用于家庭做饭、照明等,发酵后的沼渣、沼液则作为有机肥料施入农田,替代化学肥料,减少土壤污染与农产品农药残留。这种模式不仅提高了农业资源的利用效率,降低了农业生产成本,还生产出绿色、有机的农产品,满足了消费者对食品安全的需求,同时保护了农村生态环境,推动了农业的可持续发展。

循环经济的推进,离不开政策支持与制度保障。近年来,各国政府纷纷出台相关政策措施,为循环经济发展营造良好的制度环境。在政策引导方面,许多国家通过制定循环经济发展规划、设立专项扶持资金、实施税收优惠等方式,鼓励企业参与循环经济项目。例如,部分国家对采用再生材料生产的产品给予税收减免,对从事废弃物回收利用的企业提供财政补贴;在法规约束方面,通过制定废弃物回收利用标准、设定强制回收目录、实施生产者责任延伸制度(EPR)等,明确企业在产品回收再生环节的责任。生产者责任延伸制度要求企业对产品的全生命周期负责,从产品设计到最终回收处置,都需承担相应责任,这一制度的实施,有效推动了企业将环保理念融入产品设计与生产过程,提高了产品的可回收性。此外,政府还通过加强宣传教育、推动国际合作等方式,提升公众对循环经济的认知度与参与度,营造全社会共同推动循环经济发展的良好氛围。

随着循环经济实践的不断深入,其对全球可持续发展的贡献日益凸显。在应对气候变化、资源短缺、环境污染等全球性挑战方面,循环经济提供了切实可行的解决方案。然而,循环经济的全面推进仍面临诸多挑战,如部分领域回收技术尚不成熟、相关法律法规有待完善、公众参与意识仍需提升、产业链各环节协同不足等。如何进一步突破技术瓶颈、完善制度体系、激发市场活力、凝聚社会共识,推动循环经济从局部试点走向全面普及,从单一领域延伸到全产业链,仍需要政府、企业、社会组织与公众的共同努力。当循环经济的理念真正融入经济社会发展的每一个角落,当资源的循环流动成为常态,我们所期待的绿色、低碳、可持续的未来,或许将以比想象中更快的速度到来。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:循环经济:重构资源流动的绿色图景 https://www.w10.cn/suitan/3529/