精益生产并非简单的流程优化工具,而是一套围绕 “价值” 构建的系统性生产哲学。它的核心逻辑在于识别并消除生产全链条中的浪费,同时最大化客户真正需要的价值输出。这种模式起源于丰田生产方式,但经过数十年发展,已超越汽车制造领域,广泛应用于电子、食品、医疗等多个行业。理解精益生产的关键,在于跳出 “减少成本” 的单一视角,从组织文化、流程设计、人员协作等多维度把握其内在规律。

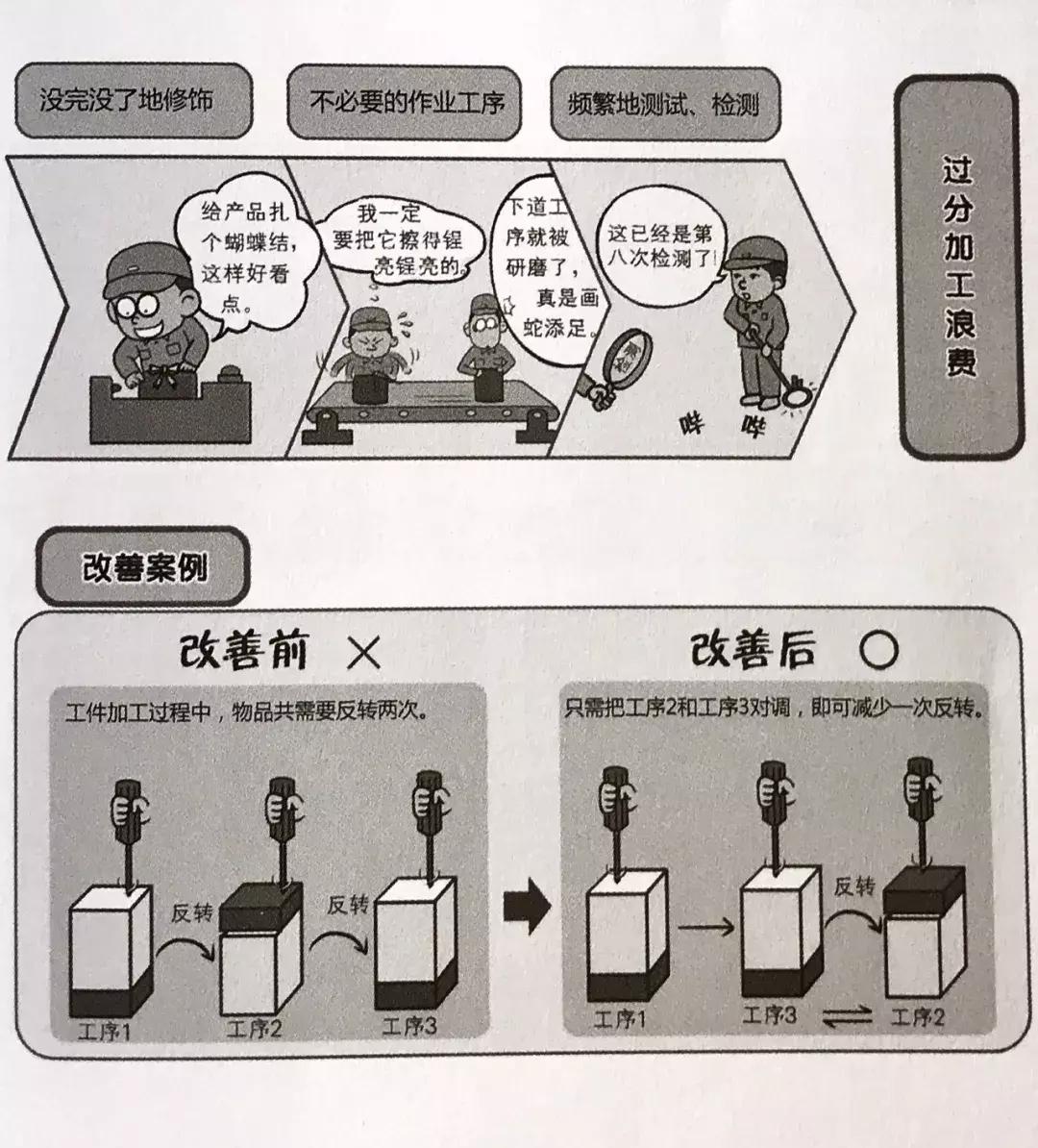

精益生产的价值主张建立在对 “浪费” 的精准定义之上。传统生产往往将浪费局限于原材料损耗或设备闲置,而精益理念则将浪费拓展至七大类型,包括过度生产、等待时间、运输冗余、过度加工、库存积压、动作浪费以及不良品返工。这些隐性浪费如同堤坝上的细缝,看似微小却会持续消耗企业资源。例如某电子设备工厂曾统计,生产线上工人因物料摆放不合理,每天累计无效行走时间超过 2 小时,此类动作浪费直接降低了人均产出效率。

要有效消除这些浪费,精益生产提出了五大核心原则,这些原则共同构成了实践的基础框架。第一个原则是 “价值明确”,即从客户视角出发定义产品或服务的价值。这要求企业跳出 “我能生产什么” 的思维,转向 “客户愿意为什么付费”。比如家具企业在设计产品时,需调研客户对材质、功能、价格的核心需求,而非盲目增加不必要的装饰工艺。第二个原则是 “价值流梳理”,通过绘制流程图,完整呈现从原材料采购到产品交付的全流程,标记出创造价值的环节与浪费环节。某服装企业通过价值流分析发现,面料库存周转时间长达 45 天,远超行业平均的 20 天,这一发现成为后续优化的关键突破口。

第三个原则是 “流动顺畅”,打破传统生产中按部门划分的批量生产模式,建立连续流动的生产线。传统模式下,产品往往在某一工序完成后批量堆积,再转移至下一工序,导致大量在制品库存。而流动生产要求各工序紧密衔接,如汽车装配线通过传送带实现零部件的实时供给,每个工位的作业时间严格匹配,避免等待或堆积。第四个原则是 “拉动式生产”,以客户订单需求为起点,反向触发各环节的生产指令。这种模式与传统的 “推动式” 生产形成鲜明对比,后者常因预测偏差导致库存积压。例如某家电企业采用拉动式生产后,库存周转率提升 30%,滞销产品数量减少 50%。第五个原则是 “持续改善”,将优化意识融入企业日常运营,鼓励员工从自身岗位出发提出改进建议。丰田汽车的 “改善提案制度” 是典型案例,每年收到数十万条员工建议,其中 80% 以上被采纳实施,这些微小的改进累积起来,形成了企业核心竞争力的重要来源。

在实际落地过程中,精益生产需要借助一系列具体工具与方法,这些工具如同实现理念的 “桥梁”。5S 管理是基础工具之一,通过整理(Seiri)、整顿(Seiton)、清扫(Seiso)、清洁(Seiketsu)、素养(Shitsuke)五个步骤,打造整洁、有序的生产现场。某机械加工厂推行 5S 后,工具寻找时间从平均 15 分钟缩短至 3 分钟,设备故障率下降 25%。标准化作业则是另一重要工具,通过明确各工序的作业步骤、时间、工具及质量标准,减少人为操作差异。例如电子元件焊接工序,标准化作业会详细规定烙铁温度、焊接时间、焊点形状等参数,确保每个产品的焊接质量一致。

快速换模(SMED)技术针对设备换模时间过长的问题,通过将换模过程中的内部作业(必须停机完成的步骤)转化为外部作业(可在设备运行时完成的步骤),大幅缩短换模时间。某注塑工厂原本更换模具需要 2 小时,通过 SMED 优化后,换模时间压缩至 20 分钟,设备有效运行时间提升 15%。防错法(Poka-Yoke)则从源头避免错误发生,通过设计物理装置或流程机制,让操作人员无法轻易做出错误动作。比如插头生产中,通过设计特定形状的接口,确保正负极不会接反;食品包装线上,安装重量检测装置,自动剔除重量不合格的产品,避免不良品流入市场。

精益生产的成功落地,离不开组织文化与人员能力的支撑。许多企业在推行精益时陷入 “工具依赖” 误区,只关注引入先进工具,却忽视了员工意识的转变。事实上,精益生产强调 “以人为本”,认为员工是改善的核心力量。因此,企业需要建立鼓励沟通、信任的文化氛围,让员工敢于提出问题、参与改进。某汽车零部件企业通过定期召开 “改善分享会”,让一线员工分享自己的改进案例,不仅提升了员工积极性,还形成了知识共享的良性循环。

同时,管理层的角色转变也至关重要。精益生产要求管理者从 “指挥者” 转变为 “支持者”,不再是单纯下达指令,而是为员工提供资源支持、培训指导,解决改进过程中遇到的障碍。例如某企业的车间主任,每周会抽出 2 天时间深入生产线,与员工一起分析问题,协助制定改进方案,这种 “下沉式” 管理模式有效推动了精益理念的渗透。此外,人员培训体系的搭建也不可或缺,企业需要针对不同层级员工设计差异化培训内容:对一线员工,重点培训 5S、标准化作业等基础工具的应用;对中层管理者,侧重价值流分析、项目管理等能力培养;对高层管理者,则需要强化精益战略思维,确保精益目标与企业整体战略一致。

在推行过程中,企业常面临一些共性挑战,提前识别并应对这些挑战,是精益生产成功的关键。第一个挑战是短期效益与长期投入的平衡。精益改善往往需要前期投入资源,如员工培训、设备改造等,而效果显现需要一定时间,部分企业因追求短期业绩,容易在中途放弃。例如某食品企业在推行拉动式生产时,初期因供应链协调成本上升,利润出现短暂下滑,管理层一度考虑暂停项目,后经数据测算确认长期收益后,才坚持推进,最终在半年后实现利润回升并持续增长。

第二个挑战是部门协同障碍。精益生产涉及全流程优化,需要采购、生产、销售、物流等多个部门协作,但传统企业中各部门常存在 “本位主义”,关注自身指标而非整体效益。某电子企业在梳理价值流时,发现采购部门为降低成本,倾向于批量采购原材料,导致库存积压,而生产部门则希望小批量、多频次采购,以减少库存。为解决这一矛盾,企业成立了跨部门的精益项目组,制定统一的 KPI 指标(如整体库存周转率),而非各部门单独考核,有效推动了协同合作。

第三个挑战是员工抵触情绪。部分员工担心精益改善会增加工作强度,或因流程优化导致岗位调整,从而对变革产生抵触。针对这一问题,企业需要加强沟通,让员工理解精益改善的最终目的是提升工作效率、减少无效劳动,而非增加负担。同时,通过激励机制让员工分享改善成果,如某企业规定,员工提出的改善建议若产生经济效益,可获得一定比例的奖金奖励,这一措施显著降低了员工抵触情绪,提升了参与度。

精益生产的价值不仅体现在企业运营效率的提升,更在于其对企业长期竞争力的塑造。通过持续消除浪费,企业能够降低成本、缩短交付周期、提升产品质量,从而在市场竞争中占据优势。某全球知名汽车制造商通过数十年的精益实践,将新车研发周期从原来的 36 个月缩短至 18 个月,产品不良率降低 60%,市场份额持续领先。同时,精益生产培养的 “持续改善” 文化,让企业具备了快速适应市场变化的能力,在技术迭代加速、客户需求多样化的当下,这种能力显得尤为重要。

需要强调的是,精益生产并非一成不变的固定模式,而是需要根据企业行业特点、规模大小、发展阶段进行灵活调整。制造业企业与服务业企业的精益实践重点不同:制造业更关注生产流程优化、设备效率提升;而服务业(如物流、医疗)则更侧重服务流程简化、客户等待时间缩短。小型企业与大型企业的推行路径也存在差异:小型企业可从基础的 5S 管理、标准化作业入手,逐步积累经验;大型企业则可依托跨部门项目组,推进全链条的精益变革。

精益生产是一套需要长期坚持、不断完善的系统工程,它不仅是提升效率的工具,更是一种重塑企业运营逻辑的思维方式。从理念认知到工具应用,从文化建设到持续改善,每个环节都需要企业投入耐心与资源。只有将精益理念真正融入企业血脉,让每个员工都成为改善的参与者与受益者,才能实现从 “精益生产” 到 “精益企业” 的跨越,在激烈的市场竞争中实现可持续发展。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:解码精益生产:从理念到实践的效率革新 https://www.w10.cn/suitan/3240/