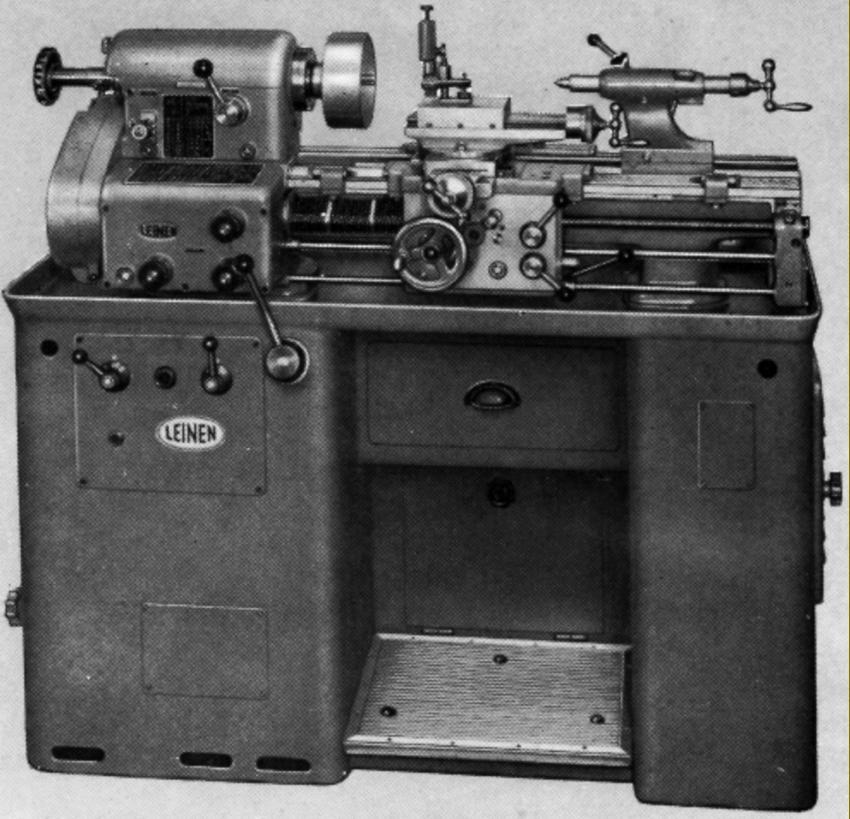

晨光透过机械厂高大的玻璃窗,在布满机油味的地面上投下长条光斑。李建国戴着磨得发亮的帆布手套,正用棉布仔细擦拭着他的 “老伙计”—— 一台服役了二十三年的立式车床。金属外壳上的漆面早已斑驳,露出底下暗红色的底漆,操作台上的刻度盘被手指磨得光滑如玉,每一道刻痕都藏着他半辈子的记忆。这台机床曾陪着他加工过第一根高铁轴承,也在女儿出生那天通宵赶制过紧急订单,如今却在车间角落里显得有些落寞。

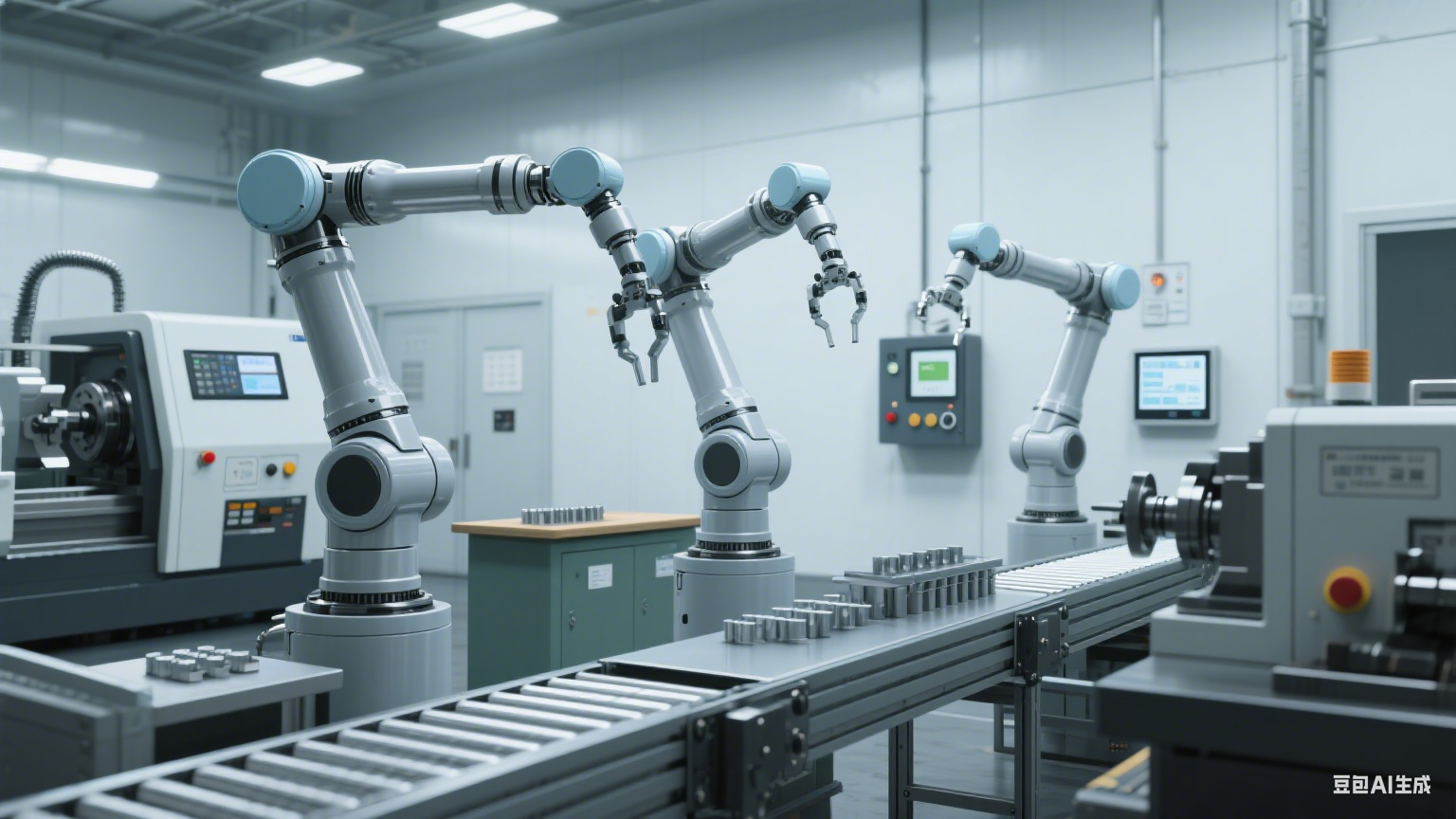

车间另一侧传来机械臂运转的轻微嗡鸣,三条银灰色的机械臂正精准地抓取金属毛坯,在数控车床前完成切割、打磨、检测的全流程。它们的动作流畅得像芭蕾舞演员,每一次旋转、每一次下刀都分毫不差,加工好的零件顺着传送带滑向质检台,全程看不到半个人影。李建国放下棉布,眯起眼睛望向那边,眉头不自觉地皱了起来。他总觉得那些冰冷的机器少了点温度,就像车间墙上新换的电子考勤机,再也不会在他晚来十分钟时,悄悄为他抹去迟到记录。

三个月前,厂长带着一群穿西装的技术人员来车间考察,指着李建国的老机床说要进行 “自动化改造” 时,他差点和厂长吵起来。“这机床我熟得很,哪里需要改?” 他拍着机床外壳,语气里满是不舍。技术人员却笑着递给他一份图纸,上面画着老机床与新设备连接的示意图:“李师傅,不是要换掉它,是给它找个新伙伴,让它能做得更多、更好。”

接下来的一个月,车间里每天都热闹非凡。技术人员们忙着安装机械臂、调试传感器,李建国则在一旁看得格外仔细,时不时还会指出几个安装细节上的问题。有一次,他发现机械臂的抓取角度不太对,很可能会损坏工件,便立刻找技术人员沟通。“你看,这个夹爪要是再往下调五度,就能刚好卡住工件的凹槽,既稳又不会伤料。” 他一边说,一边用手比划着。技术人员按照他的建议调整后,机械臂果然运转得更加顺畅了。从那以后,技术人员们遇到问题都会主动找李建国商量,他也渐渐放下了对这些新设备的抵触。

改造完成后的第一天,李建国早早地来到了车间。老机床旁边多了一个银色的 “新伙伴”—— 一条连接着数控系统的传送带,传送带的另一端则是那三条灵活的机械臂。技术人员教他操作新的控制面板,屏幕上的图标清晰明了,只要点击相应的按钮,就能设置加工参数、启动机械臂。“您看,以后您只要把工件放到传送带上,机械臂就会自动把它送到老机床的卡盘上,加工完成后又会自动取下来,送到下一道工序。” 技术人员耐心地讲解着,李建国的手指在控制面板上轻轻滑动,心里既紧张又期待。

他按照教程设置好参数,按下了启动按钮。传送带缓缓转动起来,将一个金属毛坯送到了机械臂的抓取范围内。机械臂精准地夹住毛坯,稳稳地送到老机床的卡盘上,卡盘自动收紧,将毛坯固定好。老机床发出熟悉的轰鸣声,开始运转起来,而机械臂则在一旁静静地等待着。李建国站在旁边,眼睛紧紧盯着工件,手心微微出汗。他习惯性地想伸手去调整刀具的位置,却被技术人员拦住了:“李师傅,您放心,数控系统已经精确计算好了刀具的路径,不会有问题的。”

果然,老机床按照预设的程序平稳地运转着,刀具在金属毛坯上留下整齐的纹路,碎屑顺着排屑槽滑落。加工完成后,卡盘自动松开,机械臂及时上前,将加工好的工件取下来,送到检测设备前。检测设备通过传感器对工件的尺寸、精度进行检测,合格的工件会被送到下一道工序,不合格的则会被自动分拣出来。整个过程一气呵成,没有丝毫差错。李建国看着眼前的一切,惊讶得说不出话来。他从未想过,自己的老机床竟然能和这些新设备配合得如此默契。

从那以后,李建国的工作变得轻松了许多。以前,他一个人操作老机床,一天最多能加工三十个零件,还得时刻盯着,生怕出一点差错。现在,有了 “新伙伴” 的帮忙,他一天能加工八十多个零件,而且质量更加稳定。空闲下来的时候,他会坐在车间的休息椅上,看着老机床和机械臂有条不紊地工作,嘴角常常会不自觉地上扬。他发现,这些冰冷的机器其实也有 “温柔” 的一面 —— 它们不会像人一样疲劳,不会出错,却能默默分担着最繁重的工作,让他有更多的时间去研究新的加工工艺。

有一次,车间接到了一批高精度齿轮的加工订单,要求误差不能超过 0.005 毫米。这样的精度,以前用老机床加工,李建国需要反复调整刀具、测量尺寸,一整天也未必能做出一个合格的产品。这次,他和技术人员一起,在数控系统里输入了精确的加工参数,让机械臂配合老机床进行加工。机械臂精准地控制着刀具的进给量和转速,老机床则凭借着多年的稳定性能,完美地完成了切削工作。检测结果显示,第一批加工出来的齿轮,误差全部控制在 0.003 毫米以内,远远超过了订单要求。厂长拿着检测报告,高兴地拍着李建国的肩膀:“老李,还是你有办法,这新设备在你手里,真是发挥出了大作用!”

李建国的女儿李晓晓放假时,特意来车间看他。看到父亲熟练地操作着新的控制面板,旁边的机械臂和老机床配合默契,她惊讶地说:“爸,您现在都成‘高科技人才’了!” 李建国笑着揉了揉女儿的头发,指着老机床说:“不是我厉害,是这老伙计遇到了好伙伴。以前我总担心它会被淘汰,现在看来,只要给它找对帮手,它还能继续发光发热呢。”

夕阳西下,车间里的灯光渐渐亮起。老机床依旧在轰鸣着,只是身边多了几条银灰色的身影。李建国坐在休息椅上,喝着热茶,看着眼前忙碌而有序的场景,心里充满了踏实和温暖。他知道,自动化不是冰冷的替代,而是像老机床遇到新伙伴一样,是一种相互成就的温暖结合。在这个充满机油味和机械声的车间里,新与旧的碰撞,正书写着一段关于传承与创新的温情故事。

日子一天天过去,李建国对这些自动化设备越来越熟悉,甚至还能自己解决一些小故障。有一次,机械臂突然停止了运转,技术人员一时半会儿赶不过来。李建国仔细观察了一会儿,发现是传感器被金属碎屑挡住了。他小心翼翼地清理掉碎屑,重新启动设备,机械臂又恢复了正常运转。看着机械臂再次灵活地工作起来,他心里充满了成就感。

车间里的其他工人也渐渐爱上了这些新设备。以前需要几个人配合才能完成的工作,现在一个人操作设备就能搞定,大家有了更多的时间去学习新的技能。有时候,工人们会围在一起,讨论如何优化加工流程,让设备运转得更加高效。李建国也常常把自己多年的加工经验分享给大家,结合自动化设备的特点,提出一些实用的建议。车间里的氛围变得更加融洽,每个人都在为提高生产效率、保证产品质量而努力。

有一天,机械厂接待了一批参观的学生。孩子们好奇地围着机械臂,看着它们精准地抓取、加工零件,眼睛里满是惊叹。李建国主动当起了讲解员,他指着老机床和机械臂,给孩子们讲述它们之间的故事:“你们看,这台老机床已经工作二十多年了,以前全靠人工操作,又累又慢。现在有了这些机械臂帮忙,它就能做得又快又好。自动化不是要取代我们,而是要和我们一起,把工作做得更出色。” 孩子们听得津津有味,纷纷围着他提问,车间里充满了欢声笑语。

李建国看着孩子们天真的笑脸,心里感慨万千。他想起自己刚进工厂的时候,还是个懵懂的小伙子,跟着师傅一点点学习操作机床。如今,他也成了别人口中的 “师傅”,不仅要把自己的技术传承下去,还要学会接受新事物,和自动化设备一起成长。他知道,未来的车间里还会出现更多的新设备、新技术,但无论怎样变化,老机床所代表的工匠精神永远不会过时,而自动化设备则会成为传承这种精神的新载体。

暮色渐浓,李建国关掉了车间的最后一盏灯。老机床和机械臂静静地矗立在黑暗中,仿佛在等待着明天的忙碌。他锁上车间的大门,回头望了一眼这个陪伴他大半辈子的地方,心里充满了眷恋和期待。他知道,明天太阳升起的时候,这里又会响起熟悉的轰鸣声,老机床和它的新伙伴们,将继续在这片热土上,书写属于它们的温情故事。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:老机床与新伙伴:车间里的自动化温情 https://www.w10.cn/suitan/1896/