泛黄的宣纸如枯叶般蜷曲,虫蛀的孔洞像星群散布在字里行间,霉变的斑痕沿着书脊蔓延成暗褐色的蛛网。这不是博物馆橱窗里的陈列品,而是散落在民间藏书楼里的寻常景象。当数字化技术将古籍内容转化为可复制的电子数据时,那些承载着千年文明肌理的实体书卷,正以肉眼可见的速度消逝。古籍修复,这项被称为 “纸上医生” 的手艺,在数字时代的洪流中,既守护着文明的物理载体,也面临着前所未有的生存考验。

古籍修复的价值从来不止于技术层面。一卷明代方志的残本,在修复师手中重现完整面貌时,不仅是纸张与糨糊的拼接,更是让地方志中记载的水利图谱、税赋制度重新具备被研究的可能。敦煌藏经洞出土的唐代写经,其边缘的火灼痕迹与修补针脚,本身就是丝绸之路上文化交融的见证。这些古籍在流传过程中积累的破损、修补、重裱痕迹,构成了比文字内容更鲜活的历史档案。修复师的工作,本质上是在延续这些物质载体的生命,让文明的记忆得以在实体空间中继续传承。

当代古籍修复面临的首要困境是人才断层。故宫博物院文保科技部的统计显示,全国具备专业修复资质的人员不足三百人,而等待修复的古籍超过三千万册。这种失衡背后,是手艺传承的特殊性。与工厂流水线上的标准化操作不同,每一页古籍的修复都需要 “量体裁衣”。纸张的薄厚、纤维的走向、墨迹的渗透程度,甚至虫蛀孔洞的形状,都决定了修复方案的差异。这种高度依赖个体经验的技艺,往往需要十年以上的实践才能达到熟练水准,这使得许多年轻人望而却步。

更严峻的挑战来自于传统材料的缺失。修复所用的纸张,需与古籍原纸的酸碱度、透气性相匹配,最好能取自同一产地的原料。然而,随着现代化造纸业的扩张,许多传统手工纸的制作技艺已濒临失传。浙江富阳的竹纸、安徽泾县的宣纸、四川夹江的皮纸,这些曾在古籍制作中广泛使用的纸张,如今能符合修复标准的产量已不足鼎盛时期的十分之一。更棘手的是糨糊的调配,传统工艺中需用米浆经过七道工序发酵,方能达到既牢固又可逆的效果 —— 所谓可逆,是指未来若有更先进的修复技术,可将现有修补材料完整去除而不损伤原纸。这种对细节的极致追求,使得合格的修复材料越来越难以获取。

在这样的背景下,修复师群体正在进行着一场静默的突围。苏州图书馆的周小英团队尝试将现代分析技术引入传统修复流程,通过光谱仪测定纸张的纤维成分,用酸度计监测古籍的老化程度,让经验性的判断获得科学数据的支撑。这种 “科技 + 手艺” 的模式,既保留了修复中的人文温度,又提高了操作的精准度。南京博物院的潘美娣则致力于手工纸的复原研究,她带领弟子深入皖南山区,向老纸匠学习濒临失传的 “纸药” 配方 —— 这种由植物黏液制成的添加剂,能让纸张在抄造过程中更均匀地交织。经过五年试验,他们成功复原了明代 “澄心堂纸” 的工艺,为一批宋刻本的修复提供了关键材料。

修复师的工作日常,充满了与时间赛跑的紧迫感。国家图书馆的杜伟生在修复《赵城金藏》时,曾面对整卷经书中被水浸泡后结成硬块的纸团。他用竹制镊子每天只能揭开两三页,整整三年才完成其中二十卷的修复。这种近乎苦行的坚守,源于对文明传承的敬畏。在修复一页清代地方志时,上海图书馆的陈红彦发现纸页边缘有几行模糊的小字,经过仔细辨认,竟是当年抄书人随手记录的物价信息。这些无意留存的细节,成为研究清代民生经济的意外史料。修复师们渐渐明白,他们不仅在修补纸张,更在打捞那些被历史忽略的琐碎记忆。

数字化浪潮中,古籍修复的意义被赋予了新的内涵。有人认为,既然电子扫描可以完整保存古籍内容,何必耗费巨资修复实体书卷?但修复师们给出了不同的答案。他们在修复过程中发现,古籍的版式设计、墨色浓淡、装帧方式,都蕴含着特定时代的审美趣味与技术特征。这些信息无法通过数字扫描完全呈现,正如我们无法通过电子图片感受古籍纸张的温润质感与油墨的淡淡清香。实体古籍作为文明传承的物质载体,其存在本身就是一种文化记忆的延续。

近年来,一些新兴的传承方式正在悄然兴起。杭州师范大学设立了古籍修复专业,将传统师徒制与学院教育相结合,课程中既有 “托裱”“挖补” 等实操训练,也包含文献学、材料学等理论课程。民间的古籍修复工坊也开始尝试通过短视频平台普及技艺,让更多人看到修复师如何用竹刀剥离霉变的纸层,如何用金箔填补缺损的印章。这些努力正在打破 “绝学” 的神秘感,吸引着年轻一代的关注。

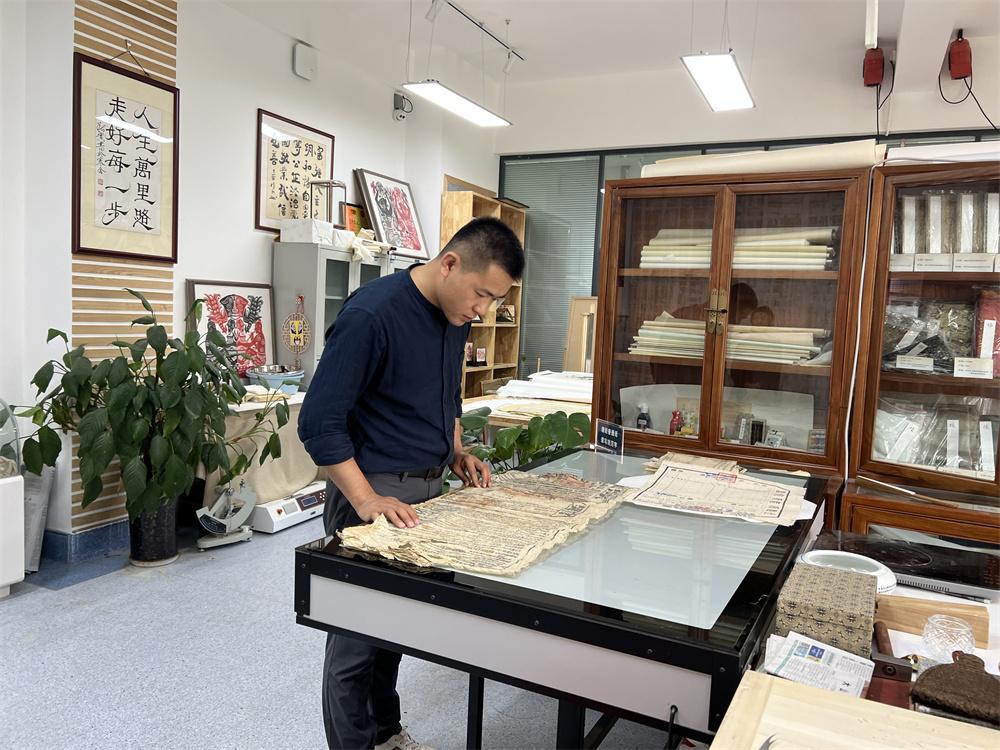

在浙江天一阁的修复室里,九十后的修复师李阳正用毛笔蘸着特制糨糊,小心翼翼地为一页明代方志补纸。窗外的阳光透过雕花窗棂,在摊开的古籍上投下斑驳的光影。他的师父,六十岁的周玉英坐在对面,手中的镊子正夹着一根比发丝还细的棉线,清理着书页间的虫蛀残渣。两代人之间没有过多交谈,只有工具碰撞瓷盘的轻响和纸张翻动的微声。这种静默的传承,恰如古籍修复本身 —— 不追求速度,不炫耀技巧,只在与时光的对话中,让文明的火种得以延续。

当最后一缕阳光掠过修复台上的宣纸,那些曾经残破的书页已重新舒展,等待着被装订成册,重返书架。而修复师们收拾好工具,准备迎接明天的工作。他们知道,还有无数卷古籍在库房中等待救治,这项与时间赛跑的事业,或许永远没有终点。但正是这种日复一日的坚守,让我们得以在数字时代依然能触摸到历史的温度,感受到文明传承中最坚韧的力量。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:纸间岁月:古籍修复的坚守与突围 https://www.w10.cn/keji/1766/