当新能源汽车在城市道路上日益常见,一个关乎续航与安全的问题始终萦绕在消费者心头:怎样才能让爱车既跑得远,又足够安全?这个问题的答案,或许就藏在实验室里那些看似不起眼的固态电池中。与我们熟悉的液态锂电池不同,这种新型储能设备用固态电解质替代了传统的液态电解液,不仅从根本上解决了电解液泄漏和燃烧的风险,更在能量密度上展现出惊人潜力。它就像一位低调的技术革新者,正悄然改写着能源存储的未来图景。

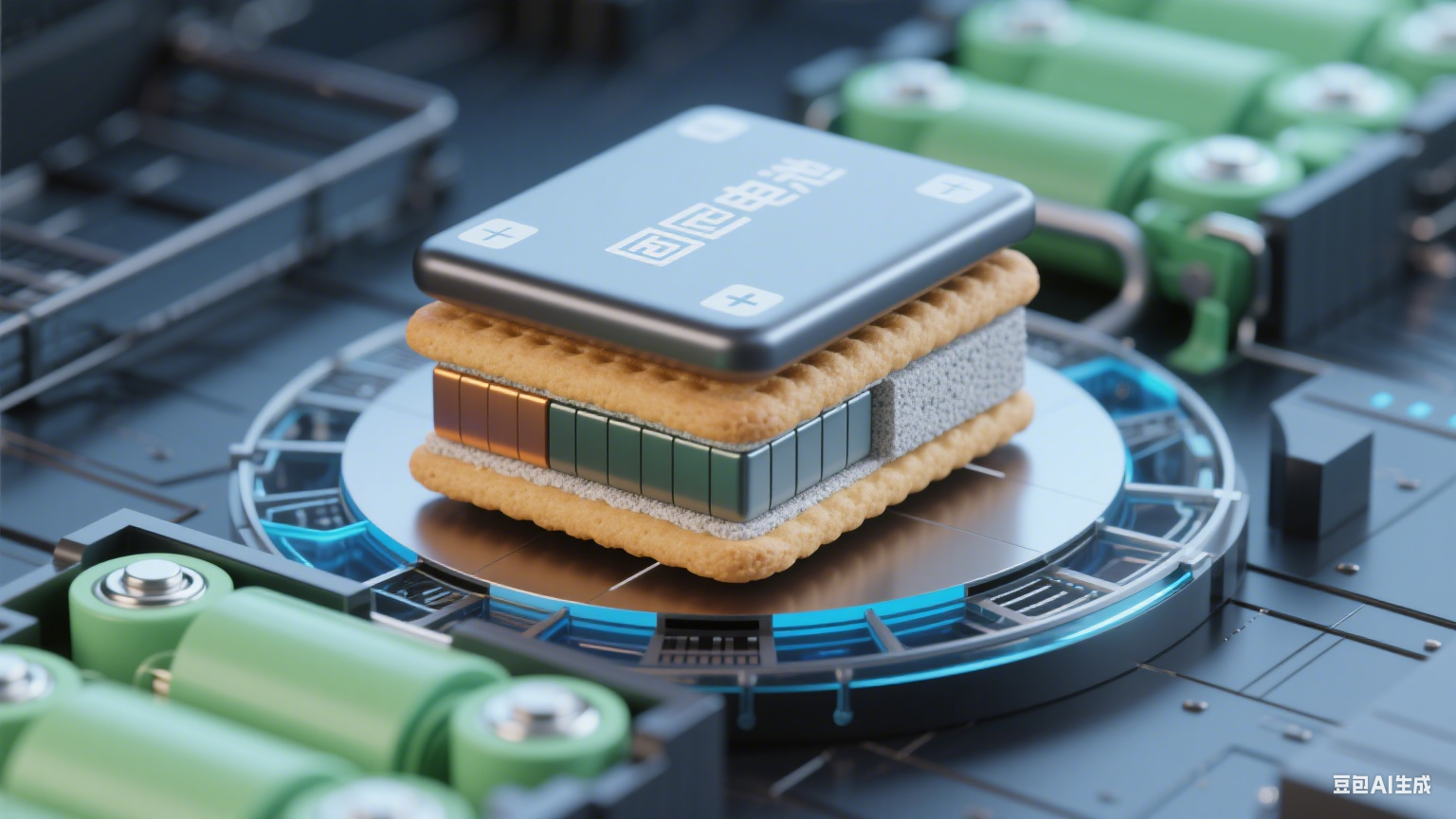

固态电池的独特之处,首先体现在其内部结构的革新。传统锂电池好比一个装着液体的密封罐,正负极之间依靠液态电解液传递离子,一旦罐体受损,液体泄漏可能引发起火甚至爆炸。而固态电池更像一块精密的夹心饼干,正负极之间夹着的是陶瓷、聚合物或硫化物等固态电解质材料。这些材料不仅导电性出色,还具备天然的阻燃性,即便受到外力冲击也不易发生安全事故。在能量密度方面,固态电池的优势更为明显 —— 同等体积下,它能存储的电能比传统锂电池高出 50% 以上,这意味着搭载固态电池的电动车续航突破 1000 公里将不再是空想。

推动固态电池研发的动力,源于传统能源存储技术的瓶颈。随着电动汽车、智能家居和可再生能源的快速发展,社会对电池的需求正从 “够用” 转向 “好用”。低温环境下续航骤减、充电需要数小时等待、使用几年后容量大幅下降…… 这些问题都与液态电解质的化学特性密切相关。科学家们意识到,要实现能源存储的跨越式发展,必须打破液态体系的限制,于是固态电池成为了行业公认的下一代技术方向。

然而,固态电池的商业化之路并非一帆风顺。最大的挑战来自于材料层面,固态电解质与电极之间的界面阻抗问题始终困扰着研究者。简单来说,离子在固态材料中移动的阻力比在液态中大得多,这会导致电池充放电效率下降,甚至影响使用寿命。为了解决这个难题,科研人员尝试了多种方案:有的团队通过纳米涂层技术改善界面接触,有的则开发新型复合电解质材料平衡导电性与稳定性。日本某实验室曾研发出一种硫化物固态电解质,其室温离子电导率达到了液态电解液的水平,但这种材料的空气稳定性极差,稍微接触水分就会分解产生有毒气体,给生产和使用带来了新的难题。

另一个阻碍来自成本控制。固态电池所需的锂、钴等关键材料价格波动较大,而新型制造工艺也增加了生产难度。以固态电池的封装工艺为例,传统液态电池可以采用简单的注液封装,而固态电池需要在惰性气体环境中进行精密组装,这无疑推高了设备投入和生产成本。有数据显示,当前固态电池的制造成本是传统锂电池的 3 倍以上,这使得其在消费电子领域的应用都面临阻力,更不用说对成本敏感的电动汽车市场了。

即便如此,全球产业链对固态电池的热情依然高涨。汽车巨头们的动作尤为引人注目,丰田早在 2010 年就公布了固态电池研发计划,并宣称在 2020 年实现了原型车测试;国内某新能源汽车品牌也在 2023 年发布了搭载半固态电池的量产车型,续航里程达到了 1100 公里,引发市场广泛关注。这些尝试虽然还存在争议 —— 比如半固态电池其实是液态向固态的过渡形态,并非真正意义上的全固态电池 —— 但它们标志着技术商业化的步伐正在加快。

在消费电子领域,固态电池的应用已经初见端倪。某国际电子品牌推出的智能手表采用了小型固态电池,不仅续航时间延长了 40%,还实现了防水等级的提升。更重要的是,固态电池的高温稳定性让设备在极端环境下的可靠性大幅提高,这对于户外探险、工业检测等特殊场景具有重要意义。有业内人士预测,到 2025 年,我们可能会看到搭载全固态电池的智能手机上市,届时充电 10 分钟使用一整天或许会成为常态。

从更宏观的视角看,固态电池的发展还将深刻影响可再生能源的利用格局。太阳能和风能的间歇性一直是制约其大规模应用的瓶颈,而高效储能系统是解决这个问题的关键。固态电池凭借其长循环寿命和高安全性,有望成为电网级储能的理想选择。德国某能源公司正在测试的固态电池储能电站,能够在 – 40℃至 80℃的环境下稳定运行,循环寿命超过 15000 次,这意味着它可以连续使用 20 年以上而无需更换,大幅降低了储能电站的全生命周期成本。

技术的迭代往往伴随着产业链的重构。固态电池的兴起可能会改变现有的能源材料格局,比如对钴的需求量可能减少,而对锂的纯度要求则会提高,这将影响全球矿产资源的分布与定价。同时,新型制造设备、检测技术的需求也会催生一批新的行业龙头。中国在固态电池领域的布局已经展现出后发优势,据不完全统计,国内已有超过 50 家企业和研究机构在固态电池相关领域开展研发,专利申请量占全球总量的 40% 以上,这为未来的产业竞争奠定了基础。

当然,我们也需要理性看待固态电池的发展节奏。从实验室到量产线,一项新技术的成熟往往需要 10 年以上的周期,固态电池目前还处于技术路线探索和工艺优化的关键阶段。可能还会出现新的技术突破颠覆现有认知,比如某科研团队近期发现的一种有机 – 无机杂化固态电解质,既保持了高分子材料的柔韧性,又具备无机材料的高导电性,这种创新或许会改变行业的技术路径。

固态电池的故事,不仅是一部技术创新史,更是人类追求更高效、更安全能源利用方式的缩影。当我们期待着电动汽车告别续航焦虑,当我们憧憬着可再生能源彻底替代化石燃料,当我们想象着智能设备真正实现无缝续航…… 这些场景的背后,都离不开能源存储技术的进步。固态电池能否成为撬动这一切的支点?时间会给出答案,但可以肯定的是,在这场能源革命的浪潮中,它已经成为了不可忽视的力量。随着材料科学的突破、制造工艺的成熟和成本的下降,固态电池或许会在不经意间走进我们的生活,就像曾经的锂电池那样,悄然改变世界的运行方式。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:固态电池:能源革命的隐形引擎 https://www.w10.cn/keji/1707/