陈望舒第一次见到那种蓝色薄膜时,正蹲在实验室后巷的梧桐树下吃便当。实习生小林抱着托盘从走廊冲出来,透明培养皿里的东西在正午阳光里泛着奇异的光泽,像被揉碎的孔雀羽毛浸在水里。

“陈姐你看!” 小林的声音带着雀跃的颤音,“昨天换的配方,居然长成了这种结构。”

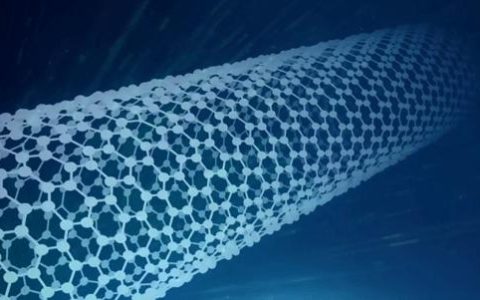

她放下吃了一半的鳗鱼饭凑过去。薄膜只有指甲盖厚度,边缘卷曲如花瓣,用镊子轻轻挑起时,能看到内部细密的银色纹路在光线里流动。这是团队钻研了三年的生物基柔性材料,从最初像劣质塑料布的灰白色,到如今呈现出深海般的蓝,其中失败的配方早已堆满了三个废弃冰柜。

“测过延展性了吗?” 陈望舒的指尖悬在培养皿上方,不敢轻易触碰。去年有次样品突然降解成黏液,溅在白大褂上烧出好几个小洞。

“刚做完拉伸测试,能拉到原长的七倍!” 小林献宝似的递过数据板,“而且降解速率比预期快三成,埋在土里三个月就能……”

话音未落,走廊尽头传来瓷器碎裂的脆响。张教授跌跌撞撞地跑出来,眼镜歪在鼻尖上,手里的烧杯碎片还在往下滴透明液体。“快!通风橱!第 3 组的样品发生链式反应了!”

陈望舒拽着小林冲进实验室时,浓烈的杏仁味已经弥漫开来。第 3 组的反应釜正冒着淡紫色烟雾,原本稳定的复合材料正在玻璃壁上疯狂增殖,像某种活体生物般蠕动。她按下紧急制动按钮,看着合金闸门缓缓落下,将那团不断变形的物质锁在密闭空间里,后背瞬间被冷汗浸透。

这样的惊魂时刻,在过去五年里早已是家常便饭。

2019 年她刚入职时,实验室还在研究传统的碳纤维增强材料。那年冬天格外冷,她总在深夜加班时泡杯热可可,看电子显微镜下那些整齐排列的碳丝,像极了老家灶膛里尚未燃尽的细柴。直到有天深夜,张教授突然敲开办公室的门,手里捏着张皱巴巴的论文复印件 —— 日本团队发现某种深海细菌能分泌高强度生物纤维,降解后还能成为植物养分。

“我们得转向生物合成。” 老教授的眼镜片上沾着咖啡渍,“石油基材料的时代该翻篇了。”

转型的阵痛比想象中更剧烈。第一批菌种在恒温箱里疯长,最终变成黏糊糊的褐色物质,散发出腐烂海藻的臭味。负责后勤的王师傅每次来收垃圾,都要捂着鼻子嘟囔:“你们这是在腌咸菜还是搞科研?”

陈望舒倒不觉得委屈。她老家在长江边的渔村,小时候总跟着爷爷去江滩捡塑料瓶换零花钱。那些白色垃圾被江水泡得发胀,埋在沙里几十年都不会烂。有年汛期过后,她看见江面上漂着只翅膀缠满塑料袋的江鸥,挣扎着沉下去时,水面浮起圈彩色的泡沫。

“望舒,发什么呆呢?” 小林的声音把她拉回现实。通风橱的警报声已经停了,张教授正对着电脑屏幕叹气,第 3 组的失败样品需要特殊处理,又得申请额外经费。

“我去仓库看看备用菌种。” 她起身往实验室深处走,经过培养室时,瞥见角落里那株特殊的拟南芥。这是用他们研发的生物基培养基培育的,茎叶呈现出罕见的碧绿色,根系上还附着着薄膜降解后的透明微粒,像缀满了水晶。

这株植物是三个月前开始培育的。当时她把降解到一半的材料碎片混进土壤,原本没抱任何期望,没想到种子居然发芽了。现在每天早上,她都会先来测量它的生长数据,看着新叶舒展时,总觉得那些曾经困扰她的难题,都在这片新绿里找到了答案。

仓库的冰柜发出低沉的嗡鸣。她拉开柜门,冷气扑面而来,照亮了整齐排列的样品管。最底层那排贴着 2020 年的标签,里面封存着最初失败的菌种,现在看来像古董般珍贵。当她找到需要的备用菌种时,手机突然震动起来,是母亲发来的视频请求。

“囡囡,你爸今天又去江滩了。” 镜头里母亲举着手机,能看到远处长江边的芦苇荡里,父亲正弯腰捡拾什么,“说要帮你搞研究,捡了一麻袋的塑料瓶回来。”

陈望舒笑着揉了揉眼睛,突然想起上周视频时随口提过,需要不同老化程度的塑料样品做对比实验。她对着屏幕叮嘱母亲注意防暑,挂掉电话时,发现冰柜玻璃门上倒映出自己的脸,眼下的乌青比上周更深了些。

回到操作台时,小林正在调试新的光谱仪。阳光透过百叶窗,在仪器上投下斑驳的光影,那些蓝色薄膜的碎片在载玻片上微微颤动,像刚破茧的蝴蝶在试探翅膀。

“陈姐,你说我们什么时候能看到产品真正上市?” 小林突然问,“我老家在西北,那边的农田里全是地膜碎片,去年回家帮我妈种地,锄头都能挖到塑料块。”

她想起上个月参加的行业论坛,某位企业家拿着他们的样品反复掂量,说成本太高,市场接受度是未知数。“至少得五年。” 陈望舒轻声说,却没说出口的是,昨晚看文献时发现,国外已有公司在同类材料上取得突破,专利壁垒像道无形的墙。

傍晚加班时,张教授突然宣布要请客。老教授难得换上件干净的衬衫,说第 7 组的样品通过了第三方检测,生物降解率达到 98%,延展性也符合工业标准。大家挤在实验室附近的小餐馆里,点了满满一桌菜,王师傅居然也来了,拎着瓶自酿的米酒,说要提前庆祝 “咸菜变黄金”。

酒过三巡,话题聊到各自的初心。小林说想让家乡的农田不再被塑料污染,张教授怀念年轻时在东北林场看到的参天大树,王师傅则掏出手机,翻出孙子在幼儿园画的画 —— 蓝天白云下,所有的垃圾桶都长出了绿色的藤蔓。

陈望舒没多说什么,只是看着窗外渐渐暗下来的天色。远处的写字楼亮起灯火,像片星星点点的星海。她想起白天在培养室里,那株拟南芥又抽出片新叶,叶尖还沾着点培养基的碎屑,在灯光下闪着微光。

也许真正的新材料,从来都不只是冰冷的实验室产物。它应该像江滩上的芦苇,能在贫瘠的土地里扎根;像深海里的珊瑚,在黑暗中也能建造家园;更像那些默默生长的植物,终将在无人注意的角落,悄悄改变整个世界的模样。

深夜离开实验室时,她特意绕到培养室。月光透过窗户照进来,那株拟南芥的影子投在墙上,像个正在伸展的绿色惊叹号。手机在口袋里震动,是父亲发来的照片:江滩上新装了分类垃圾桶,其中一个印着 “可降解物” 的标识,旁边还立着块牌子,画着幼苗破土而出的图案。

她站在空无一人的走廊里,看着照片笑了起来。走廊尽头的安全出口指示灯亮着,那抹绿色的光穿过玻璃,恰好落在培养皿上,与那株植物的碧绿色融在一起,仿佛预示着某种悄然生长的希望。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:微光里的新物种 https://www.w10.cn/keji/1688/