当我们在手机上滑动支付密码,或是在电脑前发送加密邮件时,很少有人会思考这些数字信息如何穿越布满潜在窃听者的网络空间。传统加密技术就像一把精密的锁,依靠复杂的数学难题阻挡非法入侵,但随着量子计算机的曙光渐显,这把锁正面临前所未有的挑战。量子加密技术的出现,并非简单升级传统手段,而是从物理原理层面重新定义了信息安全的边界,为数字世界筑起一道基于自然法则的防护屏障。

量子加密的核心魅力藏在微观世界的奇特规律中。在量子力学的框架里,一个光子的偏振状态如同一个调皮的精灵,它可以同时处于水平和垂直两种状态,直到被观测的瞬间才会 “坍缩” 成确定值。这种 “叠加态” 特性成为加密的天然优势 —— 当有人试图拦截并读取量子加密信息时,光子的状态会因观测行为发生改变,接收方立即能察觉信息被窃听。更奇妙的是 “量子纠缠” 现象,一对纠缠的光子无论相隔多远,只要其中一个的状态发生变化,另一个会瞬间做出响应,这种超越时空的关联让密钥分发效率突破了传统技术的物理极限。

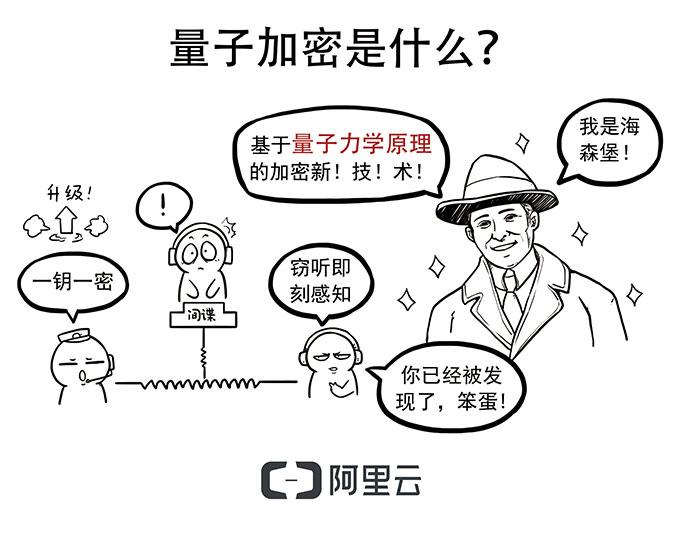

与我们熟悉的 RSA 加密等传统技术相比,量子加密的革命性显而易见。传统加密依赖数学算法的复杂度,比如将两个大质数相乘容易,但要分解它们的乘积却极其困难。然而,量子计算机凭借量子并行计算能力,理论上能在短时间内破解这类数学难题。量子加密则另辟蹊径,它的安全性不依赖计算复杂度,而是植根于 “海森堡测不准原理” 等物理定律。这意味着无论未来计算机的算力如何跃升,只要量子力学的基本规律不被颠覆,量子加密的信息就始终处于安全状态。

量子密钥分发(QKD)是目前量子加密技术中最成熟的应用形式。它的工作流程大致分为三个阶段:首先,发送方通过光纤或卫星向接收方传输携带随机偏振信息的光子,这些光子构成密钥的原始素材;接着,双方通过传统信道核对部分光子的状态,以此检测是否存在窃听者 —— 如果有第三方截取光子,其观测行为会导致光子状态改变,双方核对时就会发现异常的数据偏差;最后,在确认信道安全后,双方保留未被核对的光子状态信息,形成一串只有彼此知晓的量子密钥。用这串密钥加密的信息,即使被截获也无法破译,因为破解过程本身就会留下痕迹,让通信双方及时察觉。

全球范围内,量子加密的实用化探索早已展开。中国在这一领域走在前列,2016 年发射的 “墨子号” 量子科学实验卫星成功实现 1200 公里级的星地双向量子通信,验证了通过卫星网络进行全球量子加密通信的可行性。地面上,总长超过 4000 公里的 “京沪干线” 量子通信骨干网已投入使用,连接起北京、上海、合肥等多个城市的科研机构和金融单位,为银行间的大额转账、政务信息传输等提供了高强度的安全保障。在欧洲,多国联合建设的 “欧洲量子通信基础设施” 计划将在 2027 年前建成覆盖全欧的量子通信网络,把科研机构、政府部门和企业的数据中心连接起来。

金融领域是量子加密技术的重要试验场。银行每天处理的海量交易数据中,包含着客户账户信息、交易明细等敏感内容,这些数据一旦被窃听或篡改,可能引发严重的经济损失和信任危机。2020 年,中国工商银行在合肥试点量子加密转账系统,通过 “京沪干线” 的支线网络,实现了同城两家支行之间的实时加密通信。与传统加密方式相比,量子加密系统在运行的半年时间里,成功拦截了 37 次模拟窃听攻击,其反应速度比传统安防系统快了近千倍。类似的尝试也出现在证券行业,上海证券交易所正在测试用量子加密技术保护股票交易指令的传输,防止恶意分子通过破解加密信息获取内幕交易机会。

医疗健康领域同样能从量子加密中获益。随着电子病历、基因测序数据的普及,患者的隐私信息在网络传输中面临的风险日益增加。2023 年,美国梅奥诊所与量子技术公司合作,在其内部网络中部署了小型化的量子密钥分发设备,用于保护癌症患者的基因数据传输。这些包含个人独特生物信息的数据,一旦泄露可能被用于精准诈骗甚至基因歧视,而量子加密技术能确保只有授权的医生和研究人员才能访问。更值得期待的是,未来远程手术中,医生操控机械臂的指令通过量子加密传输,可以杜绝被黑客劫持的风险,让跨越千里的精准医疗成为可能。

量子加密技术的普及仍面临不少挑战。目前最主要的障碍是传输距离和成本问题。光子在光纤中传输时会因散射逐渐衰减,普通单模光纤的量子信号传输距离通常不超过 200 公里,超过这个距离就需要部署量子中继器 —— 一种能放大并转发量子信号的设备,但目前这类设备还处于实验室阶段,成本高昂且稳定性不足。卫星传输虽然能突破距离限制,但受天气影响较大,暴雨、大雾等天气可能干扰光子的传输路径,导致通信中断。此外,量子加密设备的小型化也是亟待解决的难题,目前一套商用 QKD 终端设备的体积相当于一台小型服务器,难以普及到普通家庭和个人设备中。

技术开发者们正在用各种创新方案应对这些挑战。中国科学技术大学的研究团队研发出 “双场量子密钥分发” 技术,通过让两个地面站向中间点发射光子并进行干涉测量,将光纤传输距离延长到了 500 公里以上,相当于在不依赖中继器的情况下,实现了北京到上海的直达量子通信。在设备小型化方面,IBM 公司推出的紧凑型量子密钥生成器,体积缩小到传统设备的五分之一,功耗降低 60%,为未来嵌入智能手机、物联网设备创造了条件。更具颠覆性的是 “量子隐形传态” 技术的探索,虽然目前还停留在传输单个光子状态的阶段,但未来有望实现无需实体信道的量子信息传输,彻底摆脱距离和衰减的限制。

普通人或许暂时感受不到量子加密的直接影响,但它正在悄然重塑我们的数字生活。当你在手机上进行人脸识别支付时,量子加密技术可能已在后台保护着生物特征数据的传输;当你通过云端存储医疗记录时,量子密钥或许正守护着这些隐私不被非法访问。随着技术成本的降低,未来量子加密可能像现在的 WiFi 加密一样普及,成为智能家电、自动驾驶汽车、工业互联网等场景的标配安全技术。那时,“信息安全” 将不再是需要刻意关注的问题,而是如同空气般自然存在的技术基础。

量子加密的故事,不仅是一场技术革新,更是人类对安全边界的重新探索。从古代的烽火传信到近代的摩尔斯电码,从计算机时代的对称加密到如今的量子密钥分发,每一次信息传递方式的升级,都伴随着对安全需求的迭代。量子加密技术的出现,让我们第一次有机会借助自然规律而非人为算法来守护信息安全。这背后,既有物理学家对微观世界的深刻洞察,也有工程师将理论转化为现实的不懈努力。当 “墨子号” 卫星在太空中编织量子通信网络时,它连接的不仅是地面上的接收站,更是人类对未来信息社会的美好构想 —— 一个在技术守护下,既能自由共享又能妥善保护隐私的数字世界。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:量子加密:信息时代的 “不可破解之盾” https://www.w10.cn/keji/1676/