当指尖划过智能手机的玻璃屏幕,当智能手表监测到心率变化,当电动汽车平稳驶入充电桩,这些看似不相关的瞬间都指向同一个核心 —— 半导体。这种由硅、锗等材料制成的特殊物质,既不像铜那样肆意导电,也不像橡胶那样完全绝缘,却凭借对电流的精准调控能力,成为支撑数字时代的基石。从 1947 年贝尔实验室发明第一只晶体管开始,半导体技术的每一次突破都在悄悄改写人类文明的轨迹,而今天,它正以更隐蔽却更深刻的方式,渗透到生活的每一个角落。

半导体的神奇之处在于其独特的导电特性。纯净的硅晶体中,电子被共价键牢牢束缚,常温下几乎不导电;但当掺入磷、砷等五价元素,多余的电子会成为自由电荷,形成 N 型半导体;若掺入硼、镓等三价元素,形成的空穴会接纳电子移动,构成 P 型半导体。当两种类型的半导体结合,就形成了具有单向导电特性的 PN 结,这正是二极管、三极管等电子元件的核心原理。一块指甲盖大小的芯片上,可能集成着百亿个这样的微型结构,它们如同精密协作的军团,通过 0 和 1 的逻辑运算,完成从图像识别到量子计算的复杂任务。

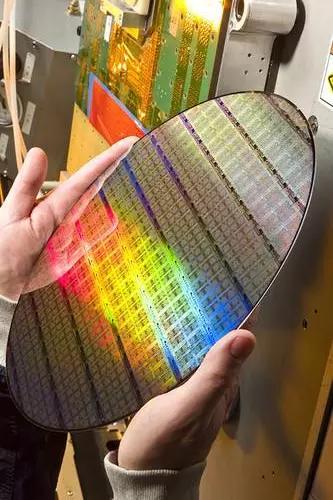

在消费电子领域,半导体的进化史就是一部设备瘦身史。1954 年,第一台晶体管收音机问世时,还需要用手提着笨重的外壳;到了 1971 年,英特尔推出的 4004 芯片将整个计算机的运算核心压缩到指甲盖大小;如今的智能手机里,一块 SOC 芯片就能集成数十亿个晶体管,同时驱动高清屏幕、5G 通信和人工智能算法。这种密度的飞跃背后,是光刻技术的不断突破 —— 从紫外光到极紫外光(EUV),光刻机的 “画笔” 越来越精细,已经能在硅片上绘制出仅有几纳米宽的电路,相当于把一根头发丝劈成几万份。

汽车产业正在经历一场由半导体驱动的革命。传统燃油车仅需要几十颗芯片维持基本功能,而一辆智能电动车则需要上千颗芯片支撑自动驾驶、电池管理和车联网系统。特斯拉的 HW4.0 自动驾驶芯片采用 14 纳米工艺,每秒能进行百亿次运算,通过分析摄像头、雷达和激光雷达的数据,实时判断路况并做出决策。更关键的是车规级芯片的可靠性 —— 它们需要在零下 40 度到零上 125 度的极端环境中稳定工作,抗震能力达到军用级别,这对半导体的材料选择和封装技术提出了严苛要求。

能源领域的变革同样离不开半导体的助力。太阳能电池本质上是一种特殊的半导体器件,通过吸收阳光使 PN 结产生光生伏特效应,将光能直接转化为电能。单晶硅太阳能电池的转换效率已经突破 26%,这意味着每平方米电池板在阳光下每小时能产生约 260 瓦的电力。而在储能系统中,功率半导体器件负责精确控制电流的充放电过程,比亚迪的刀片电池配合自研的 IGBT 芯片,能让电动汽车的续航里程轻松突破 600 公里。这些技术的结合正在加速全球能源结构向清洁能源转型。

医疗设备的进步也依赖于半导体技术的支撑。核磁共振成像(MRI)设备中,超导磁体需要精确的温控系统,而这由数千个半导体传感器和控制器协同完成;微创手术使用的内窥镜,其前端的微型摄像头包含数百万个像素传感器,能将体内图像实时传输到显示器;更先进的可穿戴设备,如苹果手表的心电图功能,通过半导体电极检测心肌细胞的微弱电流变化,实现对心脏健康的实时监测。这些应用不仅提高了诊断精度,更让医疗服务变得更加便捷和个性化。

半导体产业的发展也面临着严峻的挑战。随着芯片制程逼近物理极限,量子隧穿效应开始显现 —— 当电路宽度小于 5 纳米时,电子会像幽灵一样穿透绝缘层,导致芯片漏电。这迫使科学家们寻找新的材料体系,比如用二维材料(如石墨烯)替代硅,或者开发量子计算等全新的计算范式。另一个难题是产业的高度全球化与地缘政治的冲突,一枚芯片的生产需要跨越多个国家:荷兰的光刻机、日本的光刻胶、美国的设计软件、中国台湾的晶圆制造,任何一个环节的中断都可能导致整个产业链停摆。近年来全球芯片短缺的危机,正是这种脆弱性的集中体现。

新材料的探索为半导体产业开辟了新赛道。宽禁带半导体材料如碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN),在高温、高压环境下的表现远超传统硅材料。用碳化硅制造的功率器件,能让新能源汽车的逆变器效率提升 5% 以上,直接增加续航里程;氮化镓充电器则能在相同功率下体积缩小一半,彻底告别笨重的 “砖头” 充电器。更前沿的还有有机半导体,它们可以像印刷报纸一样被 “印” 在柔性基板上,未来可能催生可折叠的电子报纸、能贴在皮肤上的健康监测贴纸等全新产品。

半导体技术的普及正在改变全球经济格局。韩国凭借三星和 SK 海力士在存储芯片领域的领先地位,占据了全球 DRAM 市场 70% 以上的份额;中国台湾的台积电则垄断了全球 50% 以上的先进制程芯片代工业务;中国大陆正在加速半导体自主化进程,中芯国际的 14 纳米工艺已经实现量产,长电科技在芯片封测领域进入全球前三。这种产业分布的变化不仅影响着科技竞争,更重塑着国际贸易的规则和格局。

教育和科研体系也在适应半导体产业的快速发展。全球顶尖高校纷纷开设半导体专业,麻省理工学院的微系统实验室每年培养数百名芯片设计工程师;中国科学院半导体研究所建立了从材料制备到器件封装的完整科研链条;企业与高校的合作也日益紧密,英特尔与斯坦福大学联合研发的 3D 堆叠芯片技术,将不同功能的芯片像积木一样堆叠起来,突破了平面集成的物理限制。这种产学研的深度融合,正在为半导体产业源源不断地输送创新成果和人才。

从某种意义上说,人类正在进入一个硅基与碳基共生的时代。当半导体芯片植入人体成为脑机接口的桥梁,当人工智能芯片模拟出神经元的连接方式,生命与机器的界限正在变得模糊。这种融合既带来了无限可能,也引发了关于伦理和安全的深思 —— 当半导体的计算能力超过人类大脑时,我们该如何定义智能的本质?当纳米机器人在血管中用半导体传感器检测疾病时,个体的隐私又该如何保护?

站在摩尔定律逐渐放缓的十字路口,半导体产业的下一次飞跃可能来自意想不到的方向。或许是量子点发光二极管让显示屏实现真正的柔性弯曲,或许是生物半导体让芯片能与人体细胞直接通信,又或许是太赫兹半导体打开全新的通信频段。无论技术路径如何变化,半导体作为连接物理世界与数字世界的核心纽带,其重要性只会随着智能化浪潮的推进而不断提升。那些在洁净室里被精密制造的硅片,正在悄然编织着一个更智能、更高效、也更复杂的未来世界。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:硅基世界的隐形引擎:半导体如何重塑现代文明 https://www.w10.cn/keji/1644/