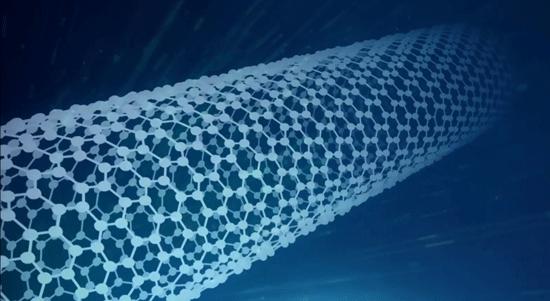

当电子显微镜第一次捕捉到那些卷曲如丝绸的碳链时,人类仿佛窥见了造物主藏在原子间隙的秘密。这些直径仅数纳米的管状结构,由碳原子以六边形网格首尾相衔,在三维空间里螺旋上升,最终织就比钢铁坚硬百倍、比发丝纤细万倍的纤维。它们安静地悬浮在真空腔体中,表面流动着蓝紫色的电荷光晕,像极了被缩小无数倍的星河漩涡,却又比任何天体都更贴近人类文明的脉搏。

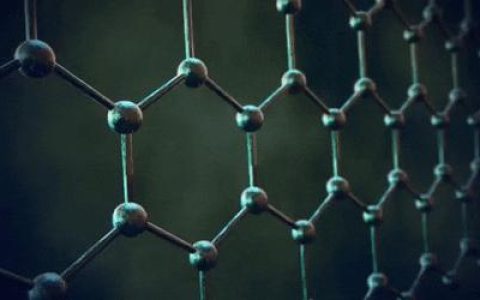

碳的魔法从来令人惊叹。同素异形体的家族里,金刚石是傲慢的贵族,用四面体结构垒起坚不可摧的宫殿;石墨是谦和的隐士,以层状晶体铺就温润的平面;而碳纳米管,更像游吟诗人,将二维石墨烯的平面裁成细条,以精确的角度弯曲缝合,最终长成中空的圆柱体。这种卷曲的姿态暗藏玄机 —— 当碳原子的 sp² 杂化轨道形成的共价键在曲面延续时,量子隧穿效应让电子得以在管壁自由奔腾,导电性竟能媲美超导材料;而六边形网格的张力,则赋予它超越凯夫拉纤维的抗拉伸能力,足以吊起数百倍于自身重量的物体。在实验室的培养皿里,一束束碳纳米管像雨后春笋般从催化剂颗粒上萌发,有的笔直如银针,有的缠绕似藤蔓,用微观尺度的生长轨迹,演绎着碳元素在极端条件下的艺术表达。

光与影在碳纳米管的丛林里捉迷藏。当一束激光穿过垂直排列的碳管阵列,80% 的光线会被直接吸收,剩下的则在纳米级空隙中不断折射,最终消弭于无形。这种近乎完美的吸光特性,让它们在太空中找到了用武之地 —— 涂覆在卫星太阳能板边缘的碳纳米管涂层,能像黑洞般吞噬杂散光,确保光伏电池始终工作在最纯净的光照环境里。而在地球上的实验室里,科学家们正尝试用碳纳米管编织更精密的光网:将其制成直径仅几微米的光纤,单根就能同时传输数万路信号,比传统石英光纤的容量提升百倍不止。当光在这些碳基管道中穿梭时,仿佛穿越回宇宙诞生之初的碳星云,在原子级的舞蹈中完成信息的传递。

碳纳米管与水的相遇,藏着生命起源般的奥秘。将单壁碳纳米管置于水中,其内径恰好能容纳单个水分子通过,形成类似细胞膜上水通道蛋白的结构。但更神奇的是,当施加微小的电压,碳管内壁的电荷会驱动水分子以每秒十亿个的速度定向流动,这种效率远超自然界任何已知的输水系统。在干旱地区的实验田里,植入碳纳米管的灌溉管道能精准控制每株作物的用水量,水分通过纳米管直接渗入植物根系,蒸发损耗率降低至传统灌溉的十分之一。而在医疗领域,包裹着药物分子的碳纳米管可以像微型潜艇般穿过血管壁,在病灶处释放载荷后自行降解,既避免了药物对健康细胞的损伤,又解决了传统纳米载体的毒性问题。这种碳与水的默契配合,仿佛是地球在以微观尺度重演着生命从碳氢化合物中诞生的历程。

温度在碳纳米管的世界里呈现出双重性格。当电流通过多壁碳纳米管时,其外壁会迅速升温至数百摄氏度,足以点燃酒精喷雾;而内壁却依旧保持室温,这种奇特的热隔离效应源于电子在不同管壁间的量子隧穿差异。工程师们利用这一特性制造出的微型加热器,能在芯片上实现局部高温处理,而不影响周围电路的正常工作。反过来,在极低温环境下,碳纳米管又展现出卓越的导热能力 —— 在液氦温度(-269℃)下,其导热系数达到铜的百倍以上,成为连接超导量子比特的理想热桥。这种既能聚热又能导热的矛盾特质,让碳纳米管在极端条件下的热管理领域独树一帜,仿佛是微观世界的温度魔术师,用原子排列的密码操控着热能的流向。

碳纳米管的柔性革命正在改变人类对材料的认知。用碳纳米管纺成的纤维,直径只有头发丝的五十分之一,却能承受自身重量两千倍的拉力。在东京大学的实验室里,这种纤维被编织成厚度仅 0.1 毫米的布料,折叠后能塞进火柴盒,展开却可覆盖十平方米的面积。更令人惊叹的是其导电性 —— 将这种布料制成的衬衫连接到心电图仪,能清晰记录心脏跳动的电波,而洗涤五十次后性能丝毫未减。时装设计师们已经开始尝试将碳纳米管纤维融入日常服饰:能监测运动数据的智能运动服、在暗处发光的夜行夹克、甚至可以直接连接手机的导电围巾。当这些碳基织物与人体皮肤接触时,仿佛形成了第二层神经网络,在科技与生命之间搭建起原子级的对话通道。

在能源领域,碳纳米管正在重构人类利用能量的方式。作为锂离子电池的电极材料,其多孔结构能让锂离子的嵌入 / 脱出速度提升十倍,充电五分钟即可恢复 80% 的电量,循环寿命突破一万次。更具颠覆性的是碳纳米管空气电池 —— 将其制成的正极暴露在空气中,就能利用氧气作为活性物质,能量密度达到传统锂电池的五倍。在非洲偏远的村庄里,这种电池为太阳能储能系统提供了持久动力,孩子们终于能在夜晚借助 LED 灯光读书。而在深海探测中,包裹着碳纳米管的燃料电池能在高压环境下稳定工作数月,为潜水器传回马里亚纳海沟的黑暗影像。这些分散在地球各个角落的碳基能量节点,正以微观尺度重塑着人类与能源的关系。

当碳纳米管的长度突破毫米级,它们开始编织更宏大的梦想。在东京湾的填海造陆工程中,掺入碳纳米管的混凝土强度提升 40%,而重量减轻 25%,让海上机场的跑道能抵御百年一遇的台风。在荷兰的拦海大坝里,碳纳米管与钢筋组成的复合结构,像人体的韧带般分散着海浪的冲击力,延长堤坝寿命至百年以上。更遥远的设想正在酝酿:用碳纳米管制造的太空电梯缆绳,从地球同步轨道垂落至赤道表面,将载荷送入太空的成本降低至火箭发射的千分之一。这些构想或许还需数十年才能实现,但当科学家们在显微镜下观察碳纳米管自发形成的网络结构时,仿佛已经看到了未来材料世界的雏形 —— 一个由碳元素编织的、连接微观与宏观的桥梁。

碳纳米管的故事,是人类探索原子世界的缩影。从 1991 年饭岛澄男在电弧放电产物中首次发现这些管状结构,到如今全球年产量突破千吨,短短三十年间,人类不仅揭开了碳纳米管的结构奥秘,更学会了按照自己的需求设计其性能。当我们在智能手机的触控屏中、在电动汽车的电池里、在医院的诊断设备上遇见它们时,往往意识不到这些碳的同素异形体正在悄然改变世界。或许未来某天,当人类在月球基地用碳纳米管复合材料建造穹顶,或是在火星地表铺设碳纳米管太阳能电池板时,回望地球的蓝色光晕,会想起这些由六个碳原子组成的基本单元,如何从煤烟中被发现,最终成为星际文明的基石。碳纳米管的旅程,才刚刚开始。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:碳纳米管:微观世界的钻石丝 https://www.w10.cn/keji/1389/