当一束激光穿过特制的晶体,无数光子如同被赋予使命的信使,带着加密信息在光纤中穿梭。这些微观粒子遵循着量子世界的独特法则,它们的状态既无法被精确复制,也不能在不被察觉的情况下被观测。这便是量子加密技术的核心图景 —— 一种依托量子力学原理构建的信息安全屏障,正悄然改变着人类守护数据的方式。

量子加密的魔力藏在量子态的两个奇妙特性中。叠加态让光子可以同时处于多种状态,如同一枚硬币在旋转时既非正面也非反面,这种不确定性成为加密的天然密码本。而纠缠态则更显神秘,当两个光子形成纠缠,即便相隔千里,改变其中一个的状态,另一个也会瞬间做出响应,这种 “超距作用” 为密钥的安全分发提供了物理学层面的保障。传统加密技术依赖数学算法的复杂度,如同用越来越复杂的花纹设计保险箱密码,而量子加密则直接从物理规律入手,相当于给保险箱装上了无法被复制的指纹锁。

在信息传递的链条上,密钥如同打开数据宝箱的钥匙。传统密钥分发过程中,无论采用多么精密的算法,都存在被中途截获并复制的风险。量子密钥分发却能从源头上杜绝这种隐患。当发送方通过量子信道传输密钥时,任何窃听行为都会干扰光子的量子态,接收方通过比对部分数据,就能立刻发现信息被篡改的痕迹。这种 “窃听即被发现” 的特性,让量子加密在理论上具备了无条件安全性。

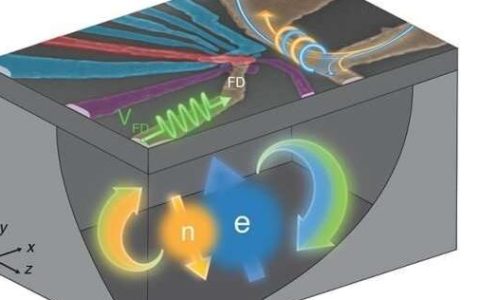

实验室里的量子加密装置往往带着几分科幻色彩。低温恒温器将超导量子芯片冷却至接近绝对零度,隔绝外界热扰动;高精度激光源产生波长稳定的单光子,如同在黑暗中点亮的孤灯;光学干涉仪则利用光子的波动性,完成复杂的量子态操控。这些精密仪器协同工作,将量子力学的抽象理论转化为实实在在的信息传输能力。目前,单光子在光纤中的传输距离可达数百公里,通过量子中继器的级联,未来有望构建覆盖全球的量子通信网络。

量子加密的应用场景正从科研走向现实。在金融领域,银行间的大额转账指令通过量子加密信道传输,可有效防范黑客利用量子计算机进行的破译攻击;医疗系统中,患者的隐私病历借助量子密钥加密存储,既能满足数据共享需求,又能杜绝信息泄露风险;政务办公里,敏感文件的传输与签章通过量子技术保障,为电子政务的安全运行筑起高墙。这些场景的共同特点,是对数据安全性有着极高要求,而量子加密恰好提供了传统技术难以企及的防护等级。

与量子计算的 “矛” 相对,量子加密更像是一面坚固的 “盾”。随着量子计算机的研发不断取得突破,传统加密算法赖以生存的数学难题,如大数分解、离散对数问题等,将面临被快速破解的风险。这种 “量子威胁” 促使各国加速布局量子加密技术。中国的 “墨子号” 量子科学实验卫星,已实现千公里级的星地量子密钥分发,为构建空天地一体化的量子通信网络奠定了基础;欧洲的 “量子旗舰计划” 则整合多国资源,推动量子加密在能源、交通等关键基础设施中的应用。

日常生活中,量子加密的影响也在悄然渗透。未来的智能手机可能内置微型量子加密模块,让每一次通话、每一笔支付都经过量子密钥的保护;智能家居设备之间的通信通过量子技术加密,避免被恶意入侵控制;甚至连身份证、护照等证件,都可能采用量子防伪技术,让伪造行为成为不可能。这些变化不会一蹴而就,但技术的迭代正让曾经的遥不可及逐渐变得清晰可感。

量子加密技术的发展并非一帆风顺。单光子探测器的效率不足、光纤传输中的损耗、复杂环境下的量子态稳定性等问题,都是科研人员需要攻克的难关。此外,量子加密系统的成本目前仍相对高昂,大规模商业化应用还需突破工程化瓶颈。但这些挑战并未阻挡技术前进的脚步,就像早期的计算机体积庞大、功能有限,却最终演变为改变世界的力量,量子加密也在不断的技术突破中积累着改变未来的能量。

当我们在网络空间中自由穿梭,信息的安全传递早已成为文明社会的隐形基石。量子加密技术从微观粒子的运动规律中汲取灵感,为这个数字时代构建起全新的安全范式。它不仅是技术的创新,更是人类对信息安全认知的跃升 —— 从依赖复杂算法的 “相对安全”,迈向依托物理规律的 “绝对安全”。在这条探索之路上,每一次实验数据的刷新,每一次技术方案的优化,都在推动着信息安全边界的拓展。或许在不远的将来,当人们轻松使用着量子加密保护的各种服务时,会想起那些在实验室里追逐光子踪迹的科学家,正是他们的探索,让数字世界的安全图景变得更加清晰。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:量子加密:在微观世界编织的信息安全网 https://www.w10.cn/keji/1371/