指甲盖大小的芯片上,密布着数十亿个晶体管,这些肉眼难辨的电子元件通过精密线路连接,构成了现代电子设备的 “大脑”。这就是集成电路,一种将大量电子元件集成在半导体基片上的微型电子器件。从智能手机到航天器,从智能家电到医疗设备,集成电路的身影无处不在,它如同隐形的脉络,支撑着数字时代的运转。理解这一微观世界的运作机制,不仅能揭开电子设备的神秘面纱,更能洞察科技进步的底层逻辑。

集成电路的诞生源于对电子设备小型化的追求。20 世纪中叶,电子计算机刚问世时,由真空管和继电器组成,体积庞大如房间,运算速度却仅有每秒数千次。科学家们意识到,要突破设备性能瓶颈,必须改变元件的存在形态。1958 年,德州仪器工程师杰克・基尔比将多个电子元件集成在一块锗半导体上,制成了世界上第一块集成电路,宣告了微电子时代的到来。这一发明彻底颠覆了电子工业的发展路径,使得电子设备朝着便携化、高效化方向飞速演进。如今,一块先进的芯片上集成的元件数量,已相当于早期计算机的数百万倍。

要理解集成电路的工作原理,首先需要认识其核心材料 —— 半导体。硅是目前应用最广泛的半导体材料,它的导电能力介于导体与绝缘体之间,且能通过掺杂其他元素精确调控。在纯净的硅晶体中,原子按规律排列形成稳定结构,电子难以自由移动;当掺入磷等元素时,会多出自由电子,形成 N 型半导体;掺入硼等元素则会产生 “空穴”,形成 P 型半导体。这两种半导体的结合处会形成 PN 结,它如同电子开关,能实现电流的单向流动,是二极管、三极管等基础元件的核心。

集成电路的制造过程堪称微观世界的精密工程,涉及数百道工序,可大致分为设计、晶圆制造和封装测试三大环节。设计环节如同绘制建筑蓝图,工程师们使用 EDA(电子设计自动化)软件,将电路功能转化为由晶体管、电阻、电容等元件构成的逻辑网络,并最终生成用于制造的光刻版图。这一步需要平衡性能、功耗和面积,高端芯片的设计往往需要上百人的团队协作数月甚至数年。

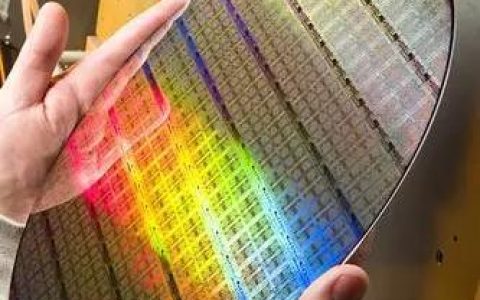

晶圆制造是将设计蓝图转化为物理芯片的关键步骤,在直径 300 毫米的硅晶圆上进行。首先通过氧化工艺在硅片表面形成二氧化硅绝缘层,然后涂上感光性光刻胶,再用光刻机将光刻版图上的图案通过紫外线投射到光刻胶上,曝光后的光刻胶会发生化学变化,经显影后形成与设计图案一致的保护层。接下来,通过刻蚀工艺去除未被保护的二氧化硅和硅,形成电路沟槽;之后通过离子注入或扩散工艺在特定区域掺杂杂质,形成 N 型或 P 型半导体区域,从而制造出晶体管等元件。这一系列步骤需要重复数十次,每一次都要保证纳米级的精度,任何微小的误差都可能导致整个晶圆报废。

封装测试环节则是为芯片穿上 “保护衣” 并检验其性能。经过晶圆制造的硅片上布满了数百个芯片裸片,通过切割将其分离,然后将合格的裸片固定在金属或陶瓷基座上,用金属引线将裸片上的电极与基座的引脚连接,最后用塑料或陶瓷封装起来,形成我们常见的芯片外形。封装不仅能保护芯片免受物理损伤和环境干扰,还能帮助散热。测试环节则要对芯片的电学性能、功能完整性、稳定性等进行全面检测,筛选出合格产品。

集成电路的性能通常用集成度、制程工艺和运算速度来衡量。集成度指单位面积上的晶体管数量,著名的摩尔定律预言,集成电路上可容纳的晶体管数量约每 18-24 个月翻一番,这一预言在过去半个多世纪里基本得到验证,推动着芯片性能不断跃升。制程工艺指晶体管的最小特征尺寸,目前最先进的制程已达到 3 纳米级别,意味着晶体管的栅极长度仅为几个原子直径之和。更小的制程能在相同面积上集成更多元件,降低功耗并提高运算速度,是芯片技术进步的重要标志。

根据功能和应用场景的不同,集成电路可分为多种类型。数字集成电路是处理离散信号的主力,包括微处理器(CPU)、存储器(RAM、ROM)和逻辑芯片等,计算机、手机的核心运算都依赖它们。模拟集成电路则用于处理连续变化的信号,如运算放大器、电源管理芯片、传感器接口芯片等,在音频处理、通信调制解调等领域不可或缺。混合信号集成电路则结合了数字和模拟电路的功能,广泛应用于智能手机的射频模块、汽车电子控制系统等。此外,还有专用集成电路(ASIC)和现场可编程门阵列(FPGA),前者为特定应用定制,性能优化但设计成本高;后者可现场编程,灵活性强,适合快速原型开发。

集成电路在各个领域的应用已深入到生活的方方面面。在通信领域,5G 基站中的射频芯片、光模块中的光电转换芯片,支撑着高速数据传输;智能手机中的应用处理器(AP)集成了 CPU、GPU、ISP 等多种功能,实现了通话、上网、拍照等复杂功能。在计算领域,超级计算机依靠数千颗高性能 CPU 和 GPU 协同工作,可完成气候模拟、基因测序等大规模计算任务;云计算数据中心的服务器芯片则日夜不停地处理着全球用户的海量数据。

工业领域中,工业控制芯片是智能制造的核心,它们嵌入在数控机床、机器人、自动化生产线中,精确控制着每一个动作的精度和时序;传感器芯片则能实时监测温度、压力、振动等参数,为工业安全和效率提升提供数据支持。消费电子领域更是集成电路的重要市场,智能手表中的低功耗芯片、电视中的显示驱动芯片、游戏机中的图形处理芯片,都在为用户带来更丰富的体验。

医疗健康领域,集成电路同样发挥着关键作用。便携式医疗设备中的微处理器能快速分析血液、心电等检测数据;植入式医疗设备如心脏起搏器中的专用芯片,体积小巧且功耗极低,可长期稳定工作;医学影像设备中的信号处理芯片则能将微弱的射线、声波信号转化为清晰的图像,帮助医生准确诊断。

汽车电子是集成电路的新兴增长点,传统燃油车已包含数十颗芯片,而新能源汽车的芯片用量更是达到数百颗。从自动驾驶所需的激光雷达芯片、图像识别芯片,到电池管理系统中的电源芯片,集成电路正在推动汽车向智能化、电动化转型。

随着物联网、人工智能、量子计算等新兴技术的发展,集成电路也面临着新的挑战与机遇。物理极限的逼近使得传统硅基芯片的性能提升逐渐放缓,科学家们开始探索新材料、新结构和新原理,如碳纳米管、石墨烯、量子点等有望成为下一代半导体材料;三维集成、存算一体等新架构能提高芯片的集成度和能效;量子芯片则试图利用量子叠加和纠缠原理实现远超经典计算机的运算能力。

这些前沿探索不仅关乎技术突破,更影响着人类社会的发展进程。从让智能设备更普及,到推动新能源利用更高效,再到助力医疗诊断更精准,集成电路的每一次进步都在悄悄改变着我们的生活方式。而在这个微观与宏观交织的领域,还有无数未知等待被探索,无数可能等待被实现。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:方寸之间的微观宇宙:集成电路的奇妙世界 https://www.w10.cn/keji/1342/