当你在深夜滑动手机浏览资讯,或是在办公室通过电脑传输重要文件时,一系列无形的数据流正在网络中穿梭。这些数据可能包含个人隐私、商业机密,甚至关乎企业的生存命脉。然而,并非所有数据流都带着善意而来,总有一些不速之客试图突破防线,窃取信息、破坏系统。在这场没有硝烟的网络攻防战中,有一种技术如同隐形卫士,时刻警惕着异常动向,它就是入侵检测。

入侵检测并非简单的防火墙升级,而是一套主动监测、分析和响应网络威胁的完整体系。它像一位经验丰富的安保人员,不仅检查进出大门的人员证件,还会留意那些行为诡异的徘徊者 —— 比如突然激增的异常访问、不符合常规的数据包结构,或是隐藏在正常流量中的恶意代码。通过对网络行为的深度解析,入侵检测系统能够在威胁造成实质损害前发出预警,为防御争取宝贵时间。

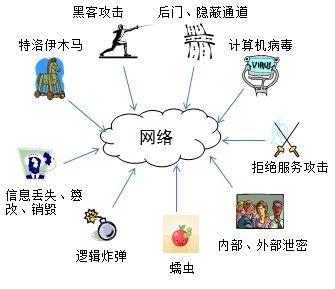

要理解入侵检测的价值,不妨从网络威胁的演变说起。早期的网络攻击多是技术爱好者的恶作剧,攻击方式简单且目标分散,比如通过重复发送垃圾数据包让小型服务器过载。那时的防御手段如同社区门口的铁栅栏,只要挡住明显的破坏行为便已足够。但随着互联网商业化进程加速,网络空间逐渐成为经济活动的核心场域,攻击动机也从炫耀技术转向获取实际利益。

现代网络威胁呈现出专业化、组织化的特征。黑客不再单打独斗,而是形成分工明确的黑色产业链:有人负责开发新型恶意软件,有人专攻漏洞挖掘,还有人专门对接 “客户” 需求。2023 年某电商平台遭遇的供应链攻击事件中,攻击者通过植入恶意代码的第三方插件,悄悄潜伏数月才发起总攻,导致核心数据库短暂失控。这类 “温水煮青蛙” 式的攻击,恰恰凸显了传统被动防御的局限性。

入侵检测技术的发展,正是与威胁演变同步推进的智慧结晶。上世纪 80 年代末,美国加州大学伯克利分校的研究人员首次提出 “入侵检测系统”(IDS)的概念,最初只是通过比对已知攻击特征来识别威胁,就像用通缉令排查嫌疑人。这种基于特征的检测方式精准度高,但缺点也显而易见 —— 面对从未出现过的新型攻击,就会像遇到没有登记在案的通缉犯一样束手无策。

随着机器学习技术的介入,入侵检测开始具备 “自主学习” 能力。新一代系统能够通过分析海量正常行为数据,建立起动态的网络行为基线。当某个终端突然在非工作时间尝试访问敏感数据库,或是某台服务器的数据包发送频率超出常规范围时,系统会自动将这些异常标记为潜在威胁。这种基于异常的检测方式,相当于给安保人员配备了智能眼镜,不仅能识别已知罪犯,还能从人群中发现行为可疑的危险分子。

在实际应用中,入侵检测系统往往需要扮演 “多面手” 的角色。在企业内部网络中,主机型入侵检测系统(HIDS)如同安装在每个房间的监控探头,专注于监测单个主机的文件变动、进程活动等细节;而网络型入侵检测系统(NIDS)则像分布在楼道的传感器,实时分析流经网络节点的所有数据包。两者协同工作,形成立体防御网络。

某金融机构的实践案例颇具代表性。其部署的智能入侵检测平台通过关联分析技术,发现某支行柜员的办公电脑在一周内有三次夜间连接境外服务器的记录,每次连接时长不超过 2 分钟。单独看每次行为都不算异常,但结合该员工近期的岗位调整和服务器的风险评级,系统判定这是高风险操作并触发警报。后续调查证实,该员工的账号已被黑客盗用,正试图分批窃取客户信息。

入侵检测的价值不仅在于发现威胁,更在于构建起 “检测 – 响应 – 优化” 的闭环体系。当系统监测到异常流量时,会立即触发预设响应机制 —— 可能是自动阻断可疑连接,也可能是向安全运维人员发送告警信息。某互联网企业的安全团队曾分享过一个案例:其 IDS 在 10 分钟内连续拦截来自同一 IP 的 2000 次暴力破解尝试,同时自动将该 IP 加入黑名单,并启动流量清洗机制,整个过程无需人工干预。

但技术再先进,也离不开人的主导作用。入侵检测系统生成的海量告警中,难免混杂着误报信息 —— 比如某员工临时用私人设备接入办公网络,可能会被误认为是非法入侵。这就需要安全分析师结合业务场景进行研判,就像医生需要结合临床症状解读化验报告一样。在一些大型企业中,安全运营中心(SOC)的分析师们每天要处理数百条告警,他们的经验判断与系统的技术分析同等重要。

随着云计算和物联网技术的普及,入侵检测正面临新的挑战与机遇。云端服务器的虚拟化环境、物联网设备的碎片化连接,都让网络边界变得模糊不清。传统基于固定边界的检测模式,逐渐被覆盖云、边、端的分布式检测架构取代。某智能家居企业搭建的入侵检测平台,能够同时监测数百万台智能设备的运行状态,通过设备间的行为关联分析,及时发现被恶意控制的 “僵尸设备”。

技术迭代的背后,是攻防思维的持续博弈。黑客为了绕过检测,会给恶意代码穿上 “伪装外衣”—— 将攻击指令隐藏在正常的图片文件中,或是通过加密通信躲避特征识别。这就要求入侵检测系统不断升级解码能力,就像海关的缉私犬需要不断学习识别新型藏毒方式一样。近年来兴起的蜜罐技术,更是将这种博弈推向新高度 —— 通过布置伪装的服务器引诱攻击者,从而收集其攻击手法,为入侵检测提供新的特征样本。

对于普通用户而言,入侵检测似乎是遥不可及的专业技术,但它其实时刻守护在每个人身边。当你收到银行发送的 “异常交易提醒” 短信,当社交账号异地登录时收到验证请求,这些都是入侵检测机制在发挥作用。它们如同无形的安全网,在你察觉不到的地方过滤着潜在风险。

网络空间的攻防永无止境,入侵检测技术也在持续进化。从基于规则的机械判断到基于 AI 的智能推理,从单点部署到全域协同,它的每一次升级都在回应着新的威胁挑战。或许未来的入侵检测系统,会像科幻电影中的智能管家一样,既能精准识别威胁,又能预判风险趋势,甚至自动修复系统漏洞。但无论技术如何发展,其核心使命始终不变 —— 让每个连接都安全可靠,让数字世界的信任基石更加稳固。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:网络世界的隐形卫士:入侵检测技术的守护之道 https://www.w10.cn/keji/1271/