想象一下,你花了三天三夜调试好的程序,到了同事电脑上突然报错,就像精心烘焙的蛋糕被人换了烤箱 —— 温度不对,模具不对,连酵母都好像偷偷换了牌子。这种崩溃时刻,每个程序员大概都经历过。直到 Docker 横空出世,大家才发现:原来程序也能像快递包裹一样,带着自己的 “小厨房” 到处跑。

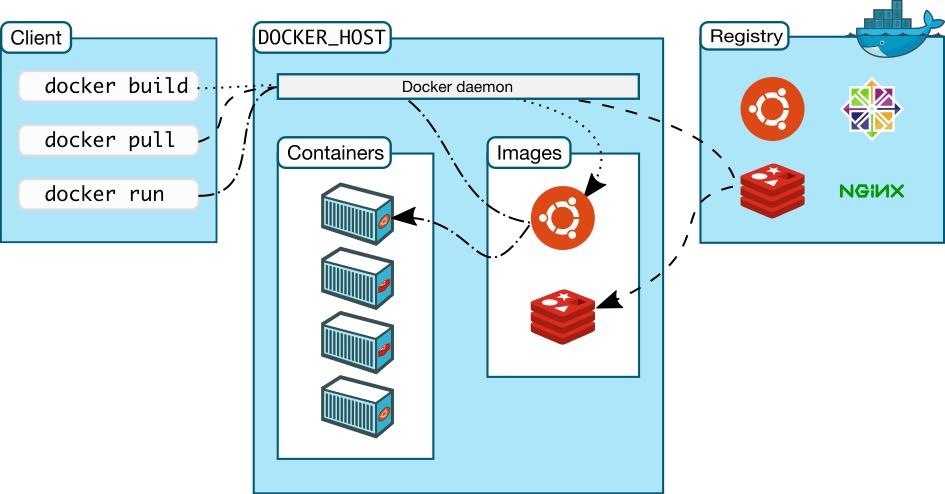

Docker 这东西,说穿了就是个 “程序搬家公司”,但它可比普通搬家公司靠谱多了。普通搬家可能漏个勺子叉子,Docker 却能把整个厨房连锅带灶打包带走,连瓷砖缝里的油污都不会落下。它的核心魔法叫 “容器化”,简单说就是给程序打造一个独立的玻璃罩,里面装着代码、依赖库、运行环境,不管放到哪台机器上,玻璃罩里的世界都纹丝不动。以前程序员见面打招呼问 “你环境搭好了吗”,现在见面都问 “你镜像传我一份呗”。

要追溯 Docker 的前世今生,得从一场 “服务器起义” 说起。早年的服务器就像混乱的出租屋,一个机器上跑着好几个程序,彼此抢内存、争资源,偶尔还会因为 “生活习惯” 不同打起来 —— 比如一个程序喜欢 Python2,另一个非说 Python3 才是正统。运维人员每天不是在救火,就是在去救火的路上,头发掉得比代码提交还勤快。

就在这时,Docker 带着 “集装箱” 的理念闪亮登场。它的思路特别简单:既然船上的集装箱能统一规格,方便运输,那程序为什么不能呢?于是,Docker 把程序和它需要的所有 “家当”—— 比如操作系统片段、库文件、配置参数 —— 全都塞进一个标准化的 “容器” 里。这个容器就像个自给自足的小世界,不管外面是 Windows、Linux 还是 Mac,打开容器就能让程序乖乖运行,再也不用对着 “环境不兼容” 的报错抓头发。

最妙的是,Docker 容器轻得像个气球。传统的虚拟机启动时要背着一整个操作系统跑,启动慢如蜗牛,还特别占资源。Docker 却聪明得多,它直接借用宿主机的内核,只装程序必需的东西,启动速度按秒算,占用的资源也少得可怜。有个段子说,以前开虚拟机像启动拖拉机,现在开 Docker 容器像按电灯开关,按一下就亮,再按一下就灭,爽得程序员想给 Docker 开发者送锦旗。

Docker 的三板斧里,镜像(Image)绝对是最让人惊艳的发明。这东西就像程序的 “快照”,把一个能正常运行的环境完完整整地拍下来,生成一个可移植的文件。你可以把镜像传到网上,同事下载下来就能得到和你一模一样的环境,连标点符号都不会差。有个朋友分享过一个故事:他们团队以前部署项目,光是环境配置就要折腾两天,还总出各种幺蛾子。自从用了 Docker 镜像,部署时就像网购拆快递,下载镜像、启动容器,一杯咖啡的功夫就搞定了,运维大哥感动得差点当场退休。

容器(Container)则是镜像的 “活化身”。如果说镜像是冷冻的速冻饺子,那容器就是煮熟上桌的饺子 —— 它是镜像运行起来的实例,有自己的内存、网络空间和文件系统。最神奇的是,容器之间相互隔离,就像住在同一栋楼里的邻居,各过各的日子,互不打扰。你可以在一台服务器上同时跑十个容器,一个容器里的程序崩溃了,其他九个还能优哉游哉地工作,这种 “隔离不隔爱” 的特性,让服务器的稳定性提升了不止一个档次。

至于 Dockerfile,这东西堪称程序员的 “食谱”。它是一个文本文件,里面写着构建镜像的步骤,比如 “先安装 Python3.9”“再复制代码到 /app 目录”“最后运行启动命令”。就像照着食谱做菜能保证味道一致,照着 Dockerfile 构建镜像,每次都能得到一模一样的结果。以前团队协作时,老员工总说 “我这环境是特殊配置的,说不清楚”,现在有了 Dockerfile,所有配置都明明白白写在文件里,新人照着跑一遍就能上手,再也不用看老员工的 “玄学操作” 脸色。

Docker 的出现,不仅改变了程序的运行方式,更重塑了整个软件开发的流程。以前开发、测试、生产环境各像一个星球,程序从开发环境送到生产环境,就像星际穿越,一路上要克服无数 “引力障碍”。有了 Docker,这三个环境能使用相同的镜像,就像用同一个模具做出来的零件,完美适配。测试人员再也不用对着开发喊 “你这代码在我这跑不通”,运维也不用对着测试抱怨 “你这环境和生产不一样”,整个团队终于能心平气和地坐下来喝咖啡了。

更有意思的是,Docker 还催生了一大批 “容器化” 的趣事。有个公司的程序员为了偷懒,把自己的开发环境做成镜像传到了公司服务器,结果被老板发现。本以为要挨批,没想到老板拍着他的肩膀说:“干得好!以后全公司都用你这个镜像,省下来的时间给你涨工资。” 还有人用 Docker 容器搭了个复古游戏厅,每个游戏单独占一个容器,想玩哪个就启动哪个,比小时候的游戏机厅还方便。

当然,Docker 也不是万能的 “神仙水”。它虽然能解决环境一致性问题,但要是你代码本身写得一团糟,Docker 也救不了你 —— 总不能指望集装箱能把烂货变成好货吧?而且 Docker 的网络配置、数据持久化这些东西,对新手来说还是有点绕,刚上手时可能会被各种命令搞得晕头转向。就像学骑自行车,刚开始总免不了摔跤,但一旦学会了,就再也不想走路了。

如今,Docker 已经从一个时髦的技术名词,变成了程序员的标配工具。它就像一把瑞士军刀,平时可能感觉不到它的存在,但用到的时候总能恰到好处地解决问题。从初创公司的几台服务器,到谷歌、亚马逊的巨型集群,到处都能看到 Docker 容器的身影。有人说 Docker 是云计算时代的 “积木”,开发者用这些积木搭出了各种各样的应用城堡;也有人说 Docker 是程序的 “护照”,让它们能在不同的服务器之间自由旅行。

随着技术的发展,Docker 也在不断进化,和 Kubernetes 这些 “小伙伴” 一起,构建出更强大的容器编排生态。但不管未来如何变化,Docker 带给程序员的那份 “环境自由”,大概会永远被铭记。毕竟,再也没有什么比 “一次构建,到处运行” 更能打动程序员的了 —— 除非再加一句 “永不报错”。

那么问题来了,下一次你的程序出 bug,到底是代码的锅,还是容器的错呢?或许,这才是 Docker 留给每个开发者的永恒思考题。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:Docker:程序员的 “集装箱”,还是服务器的 “变形金刚”? https://www.w10.cn/keji/1202/