当你拆开一份麻辣烫外卖时,有没有想过这只分成三格的餐盒和程序员们天天念叨的 “容器化” 其实是亲戚?左边格子装冒热气的肥牛,中间隔开淌汤汁的宽粉,右边小格里静静躺着香菜 —— 这种互不打扰又协同作战的智慧,早在人类学会用陶罐储存谷物时就埋下了伏笔。如今,这种智慧不仅让我们的午餐保持体面,更在数据中心里掀起了一场悄无声息的革命。

容器化这东西,说穿了就是给数字世界做 “分餐制”。就像你不会把冰淇淋和火锅装进同一个保温袋,程序员们也不希望购物车程序和支付系统在服务器里打架。上世纪末,当第一批服务器管理员发现系统经常因为某个小程序崩溃而集体罢工,就像发现冰箱里的榴莲污染了整个冷藏室一样抓狂。他们开始琢磨:要是能给每个程序都配个独立的 “保鲜盒”,岂不是能省很多麻烦?

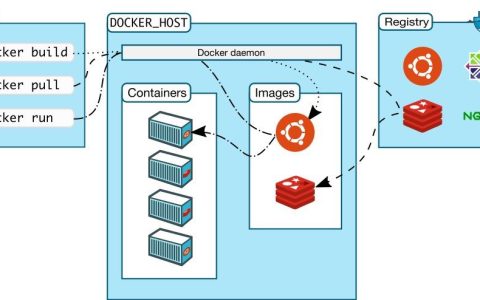

这个想法在技术圈发酵了十几年,直到 Docker 在 2013 年横空出世,才算给容器化装上了带轮子的外卖箱。在此之前,工程师们用虚拟机搞隔离,就像在大冰箱里塞了十几个小冰箱,每个都得配独立的压缩机和温控系统,电费单能让老板脸色比冰格还青。而 Docker 的妙招在于,它让所有 “保鲜盒” 共用一套基础设备,只给每个程序打包必需的调料 —— 比如代码、库文件和配置参数,这就好比外卖店用锡纸碗代替砂锅,既保住了味道又减轻了运输负担。

最让人拍案叫绝的是容器化的 “搬家” 能力。以前系统升级就像给房子换地基,全家人都得搬出去住旅馆。现在有了容器,程序员可以在测试环境里把新功能调试得服服帖帖,然后像快递转运一样,把整个容器原封不动地搬到生产环境。去年双十一期间,某电商平台光是支付系统就搬了 800 多次家,用户们刷着手机下单时,根本察觉不到背后有几百个 “数字集装箱” 在连夜赶路。这种无缝衔接的本事,让程序员们终于告别了 “上线前烧香拜佛” 的日子。

容器化还悄悄改变了办公室的权力结构。以前服务器机房是技术部的 “紫禁城”,管理员掌握着开关机的生杀大权。现在有了 Kubernetes 这种容器编排工具,产品经理都能对着屏幕指挥几十上百个容器干活。就像餐厅里的智能点餐系统,服务员不用再记着哪个桌要加辣,哪个桌不要香菜,系统会自动把指令传到后厨。上个月某互联网公司团建,平时高冷的运维工程师居然和产品经理合唱了《朋友》,要知道在容器化普及前,这俩岗位见面都得绕着走。

不过这股容器化浪潮也不是没遇到过尴尬。有次某银行搞系统迁移,技术团队信心满满地把核心系统装进容器,结果运行时发现少装了个 “时区插件”。就像外卖忘了给顾客放筷子,整个系统虽然能跑,但所有交易时间都比实际快了 8 小时。最后不得不紧急回滚,让一群西装革履的银行高管陪着技术人员在机房吃了通宵泡面。这件事后来成了行业笑谈,也让大家明白:再先进的容器,也得仔细检查有没有漏装 “餐具”。

现在连幼儿园都开始沾容器化的光了。某幼教机构开发了一套教学管理系统,把课程安排、家长沟通、营养配餐等功能分别装进不同容器。园长再也不用因为修改食谱就得重启整个系统,就像给孩子换尿布时不用把衣服全脱光一样方便。有次教育局突然要来检查食品安全记录,老师在平板电脑上点了三下,相关数据就从容器里打包传了过去,比以前翻档案柜效率高了十倍不止。

容器化的精髓,其实是把复杂世界拆成一个个可掌控的小单元。就像乐高积木,既可以搭成城堡,也能改成汽车,单个零件标准化,组合起来又千变万化。现在连烤面包机都开始玩这套 —— 某家电企业给智能烤箱内置了 “食谱容器”,用户下载不同烘焙程序,机器就自动调整温度和时间,就算是厨房杀手也能烤出像样的戚风蛋糕。这种 “一次制作,到处可用” 的思路,正在从 IT 圈蔓延到生活的方方面面。

当我们在便利店扫码支付时,背后至少有五个容器在协同工作;当智能手表提醒你该喝水时,数据正通过容器在云端和设备间穿梭;甚至连你手机里的美颜相机,每磨一次皮都可能调用了某个隐藏的容器服务。这些看不见的 “数字餐盒”,正用最朴素的隔离智慧,支撑着这个越来越复杂的时代。说不定哪天,你家冰箱也会学会给剩菜自动贴标签分容器,到时候再也不用担心芝士和大蒜串味了 —— 当然,这可能得等程序员们先搞定冰箱的操作系统。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:从外卖盒到云服务器:容器化如何悄悄改变我们的生活 https://www.w10.cn/keji/1197/