当指尖在智能手机屏幕上滑动解锁,当语音助手准确识别出模糊的指令,当推荐系统精准推送心仪的商品,这些看似寻常的科技体验背后,都藏着一个共同的 “智慧引擎”—— 神经网络。这个诞生于对人脑结构模仿的计算模型,正以惊人的力量重塑着世界的运行方式。它并非简单的代码堆砌,而是一套能够自主学习、不断进化的复杂系统,如同一个虚拟的 “大脑”,在数据的海洋中摸索规律,在任务的挑战中积累经验。

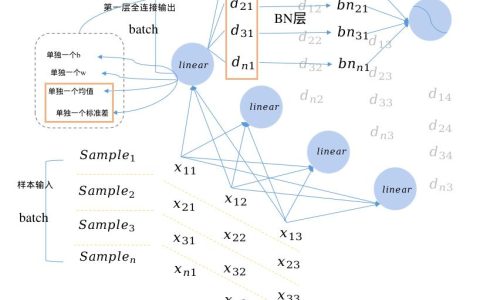

神经网络的核心魅力在于其独特的结构设计。与传统计算机程序遵循固定指令执行任务不同,它由无数个模拟神经元的 “节点” 构成,这些节点通过 “突触” 般的连接形成多层网络。最基础的三层结构包含输入层、隐藏层和输出层:输入层接收图像像素、文字符号等原始数据,隐藏层通过复杂的数学运算对信息进行层层加工,输出层则最终给出分类结果、预测数值等结论。随着技术发展,隐藏层的数量从几层扩展到上千层,形成深度神经网络,这种 “深度” 让它能捕捉数据中更细微的特征 —— 比如在识别猫咪图片时,不仅能注意到耳朵的形状,还能分辨瞳孔的收缩状态。

每个神经元节点的工作原理暗藏精妙的数学逻辑。当信息从输入层传入,每个节点会给接收的信号赋予不同的 “权重”,就像人脑神经元对不同刺激的敏感程度各异。这些加权后的信号经过 “激活函数” 的处理,决定是否将信息传递给下一层 —— 类似于神经元是否产生电信号冲动。例如在识别手写数字时,输入层接收像素信息后,隐藏层逐步提取线条拐角、闭合区域等特征,最终输出层判断数字是 “0” 到 “9” 中的哪一个。

学习能力是神经网络的灵魂所在,而 “反向传播” 算法是实现学习的关键。训练初期,网络对任务几乎一无所知,比如让它识别苹果图片,可能会错误地将其归为橙子。此时系统会计算预测结果与实际标签的误差,并从输出层反向追溯到输入层,逐层调整各节点间的连接权重,就像学生订正错题时重新理解知识点。这个过程需要海量数据支撑,比如识别猫狗的模型可能需要数十万张标注图片训练,通过反复迭代,网络的准确率会逐渐提升,最终能在陌生图片上做出正确判断。

神经网络的发展历程充满曲折与突破。20 世纪 40 年代,科学家提出模拟神经元的数学模型,奠定理论基础;但到了 70 年代,受限于计算能力和数据量,研究陷入低谷。转折点出现在 2012 年,深度卷积神经网络在 ImageNet 图像识别大赛中,将错误率从传统方法的 26% 降至 15%,一举震惊业界。这一突破如同推倒多米诺骨牌,推动神经网络在语音识别、自然语言处理等领域全面开花。如今,Transformer 架构的出现又让网络能更好地理解上下文关系,支撑起 ChatGPT 等大语言模型的崛起。

在计算机视觉领域,神经网络展现出超越人类的洞察力。医学影像诊断中,它能从 CT 片上识别出毫米级的肿瘤病灶,比经验丰富的医生更快发现早期病变;自动驾驶系统依靠神经网络实时分析摄像头捕捉的路况,精准识别行人、信号灯和车道线,为安全行驶保驾护航;在文物修复工作中,它可以根据残缺壁画的像素特征,推测出缺失部分的原貌,为考古专家提供重要参考。这些应用的背后,是神经网络对视觉信息的深层解码能力。

自然语言处理是神经网络大显身手的另一片舞台。机器翻译不再是生硬的字词转换,神经网络能理解语境和语义,让中英文互译的流畅度接近人工水平;智能客服系统通过分析用户的提问句式和关键词,快速定位需求并给出解决方案,大幅提升服务效率;对于古籍整理,它可以识别模糊的手写体文字,将其转化为可编辑的电子文本,加速文化遗产的数字化保护。更令人惊叹的是,大语言模型能生成逻辑连贯的文章、诗歌甚至代码,展现出一定的 “创作” 能力。

神经网络在金融领域的应用同样深刻。银行利用它分析客户的消费记录、信用历史等数据,构建风险评估模型,更准确地判断贷款违约概率;股票市场中,网络通过处理海量的交易数据、新闻资讯和政策文件,预测股价的波动趋势,为投资者提供决策参考;保险行业则借助神经网络识别欺诈性理赔案例,通过分析索赔报告中的异常表述和数据矛盾,及时发现骗保行为,降低行业损失。

尽管成就斐然,神经网络仍面临诸多挑战。“黑箱问题” 是最受争议的痛点 —— 当它做出某个判断时,人们难以解释具体依据,这在医疗、司法等需要明确决策逻辑的领域造成困扰。此外,训练大型神经网络需要消耗巨大的计算资源,据估算,训练一个先进的语言模型所耗费的电量相当于数百户家庭一年的用电量,与低碳发展理念形成冲突。数据依赖也是短板,一旦训练数据中存在偏见,比如性别或种族歧视的样本,网络就会学习并放大这些偏见,产生不公平的输出结果。

为破解这些难题,研究者们正探索新的技术路径。可解释性 AI 试图打开神经网络的 “黑箱”,通过可视化技术展示信息在各层的传递过程,让决策逻辑变得清晰;联邦学习则允许多个机构在不共享原始数据的情况下共同训练模型,既保护隐私又提升效率;神经符号系统尝试将逻辑推理能力融入网络,让它不仅能 “感知” 还能 “思考”。这些探索或许会让神经网络在保持智能的同时,更具透明性和责任感。

从实验室里的理论模型到融入日常生活的实用工具,神经网络的进化速度远超预期。它像一位不知疲倦的学习者,在数据中汲取养分,在迭代中完善自我。未来,随着脑科学研究的深入和计算技术的进步,神经网络可能会展现出更接近人类的认知能力,在科学发现、艺术创作等领域开辟新的可能。而人类与这个数字智慧体的共生互动,也将不断重塑我们对智能、对自身乃至对世界的理解。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:神经网络:模仿人脑的智慧密码 https://www.w10.cn/keji/1003/